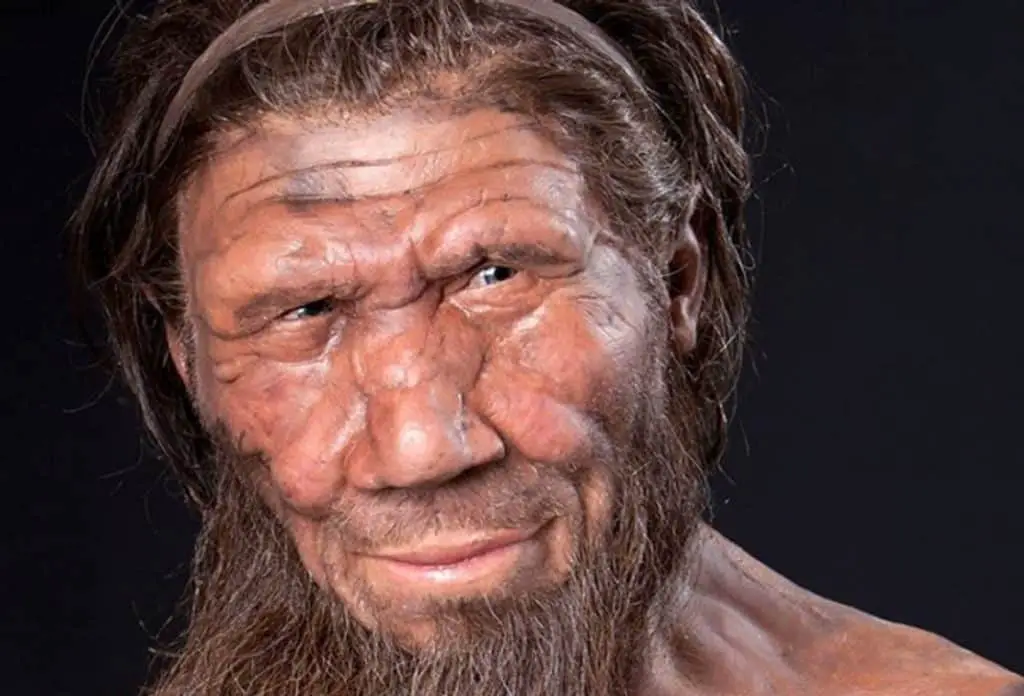

Inizialmente considerati creature primitive e poco intelligenti, i Neanderthal sono stati rivalutati grazie alle recenti scoperte scientifiche. Oggi sappiamo, grazie alllo studio del genoma dei Neanderthal, che condividevano con noi molte capacità cognitive, come la creazione di strumenti complessi, la produzione di cibo, l’uso di erbe medicinali, la comunicazione simbolica e i rituali funerari.

Il genoma dei Neanderthal: una rivoluzione per la paleogenomica clinica

Il divario tra noi e i Neanderthal si è ridotto ulteriormente nel 2010, quando è stata sequenziata per la prima volta il loro genoma. Il confronto con il DNA umano moderno ha rivelato che le due specie si sono incrociate, lasciando un’impronta genetica ancora presente in molte persone oggi. La paleogenomica clinica, un campo di ricerca emergente, studia come il genoma dei Neanderthal influenza la nostra fisiologia moderna, aprendo nuove prospettive sulla nostra evoluzione e sulla nostra salute.

Numerosi studi hanno dimostrato che il DNA dei Neanderthal ha effetti significativi sulla nostra salute. Alcune varianti genetiche ci rendono più vulnerabili a disturbi immunitari come il lupus e il morbo di Crohn, mentre altre influenzano la nostra risposta alle infezioni, come nel caso del COVID-19. Il DNA dei Neanderthal può anche influenzare il colore della pelle e dei capelli, la coagulazione del sangue, la predisposizione a malattie cardiache, la risposta allo stress ambientale e il rischio di sviluppare alcune forme di cancro, obesità e diabete.

L’idea che il genoma dei Neanderthal possa influenzare il nostro cervello e il nostro comportamento è stata a lungo dibattuta. Studi precedenti avevano notato una sottorappresentazione di questo DNA nei geni correlati al cervello degli esseri umani moderni, suggerendo una sorta di “selezione negativa” nei confronti di queste varianti genetiche. Tuttavia, ricerche più recenti hanno dimostrato che parte del DNA Neanderthal è effettivamente persistito in geni legati al cervello, aprendo nuove domande sul loro ruolo nella cognizione umana.

La paleogenomica clinica è un campo in rapida evoluzione, con nuove scoperte che emergono continuamente. Sebbene sia necessario interpretare i risultati con cautela, la ricerca finora condotta suggerisce che il genoma dei Neanderthal ha effetti profondi sulla nostra specie, non solo sulla salute fisica, ma anche sullo sviluppo del cervello e sulla nostra predisposizione a determinate condizioni, come l’autismo. Comprendere meglio l’eredità genetica dei nostri cugini estinti non solo arricchirà la nostra conoscenza della storia evolutiva umana, ma potrebbe anche portare a nuove strategie terapeutiche per diverse malattie.

L’impronta dei Neanderthal sul nostro cervello: una questione di forma e funzione

L’eredità genetica dei Neanderthal non si limita alla salute fisica, ma influenza anche la struttura e la funzione del nostro cervello. Uno studio recente ha rivelato che le persone con una percentuale più alta di DNA Neanderthal tendono ad avere crani leggermente più allungati, una caratteristica che ricorda i crani dei nostri antichi cugini.

Questo allungamento cranico è stato collegato a specifiche varianti genetiche di Neanderthal presenti in prossimità dei geni UBR4 e PHLPP1. Questi geni sono coinvolti nella produzione di neuroni e nella formazione della mielina, la guaina protettiva che avvolge gli assoni dei neuroni, facilitando la comunicazione tra le cellule nervose.

L’allungamento del cranio è anche associato a varianti genetiche vicine al gene GPR26. Sebbene la funzione precisa di questo gene non sia ancora completamente chiara, sembra che abbia un ruolo nella soppressione tumorale e potrebbe essere coinvolto nella regolazione della produzione di neuroni e altre cellule del sistema nervoso, chiamate glia.

I ricercatori hanno osservato che le persone con una percentuale maggiore del genoma dei Neanderthal tendono ad avere una maggiore connettività nei tratti cerebrali legati all’elaborazione visiva, suggerendo una maggiore efficienza in questa area. Allo stesso tempo, però, presentano una connettività ridotta nei tratti vicini che sono coinvolti nella cognizione sociale, suggerendo una minore efficienza in queste abilità. Questa scoperta suggerisce che potrebbe esserci una sorta di “compromesso” evolutivo tra l’elaborazione visiva e le abilità sociali nella nostra specie. In altre parole, un aumento dell’efficienza in una di queste aree potrebbe essere associato a una diminuzione nell’altra.

Il genoma dei Neanderthal sembra avere un’influenza significativa anche sulla struttura e sulla funzione del cervelletto, una regione cerebrale che, oltre al suo ruolo nella memoria motoria e nella coordinazione, è coinvolta in processi cognitivi complessi come l’attenzione, la regolazione emotiva, l’elaborazione sensoriale e la cognizione sociale. In particolare, il cervelletto sembra essere fondamentale per i sistemi coinvolti nella mentalizzazione, una capacità che ci permette di comprendere gli stati mentali degli altri e di interpretarne il comportamento.

Uno studio del 2018 ha rivelato differenze significative nella struttura del cervelletto tra i Neanderthal e i primi Homo sapiens. I cervelletti dei nostri antichi cugini risultavano più piccoli rispetto a quelli dei nostri antenati. Questi dati suggeriscono che la variabilità nella struttura e nella funzione del cervelletto, influenzata dal DNA Neanderthal, potrebbe avere un impatto sulla cognizione sociale degli esseri umani moderni. Ulteriori ricerche sono necessarie per comprendere appieno come questa eredità genetica plasmi le nostre capacità cognitive e sociali.

Popolazioni grandi vs. popolazioni piccole: un destino diverso per le mutazioni

Quando si parla di ereditarietà delle variazioni genetiche, la dimensione complessiva di una popolazione gioca un ruolo fondamentale nella trasmissione di specifiche mutazioni del DNA, soprattutto se queste sono in qualche modo dannose o deleterie. In una popolazione numerosa, una mutazione leggermente dannosa ha maggiori probabilità di essere eliminata rapidamente, semplicemente per una questione di probabilità statistica. Al contrario, in una popolazione piccola e isolata, la stessa mutazione ha molte più probabilità di diffondersi, comportandosi come se fosse neutra, e potrebbe persino rimanere nella popolazione.

I piccoli gruppi tendono ad accumulare un maggior numero di mutazioni nel corso del tempo rispetto alle popolazioni più grandi. Questo accumulo può ridurre la capacità riproduttiva degli individui e aumentare il rischio di estinzione del gruppo. Proprio per questo motivo, la maggior parte delle culture umane moderne considera tabù il matrimonio tra consanguinei stretti, come i cugini di primo grado. Le culture che ancora consentono questa pratica spesso presentano tassi insolitamente elevati di malattie recessive, che si manifestano quando un individuo eredita lo stesso gene di suscettibilità genetica da entrambi i genitori.

Un periodo critico nella storia dei Neanderthal, noto come collo di bottiglia genetico, ha drasticamente ridotto le dimensioni della loro popolazione, portando a un accumulo di mutazioni genetiche dannose. Questo evento ha avuto un impatto significativo sulla loro salute e capacità riproduttiva, aumentando la diffusione di malattie recessive. I fossili ritrovati nel sito spagnolo di El Sidrón testimoniano le conseguenze di questa crisi demografica, mostrando numerose malformazioni scheletriche in individui imparentati.

Le varianti genetiche ereditate dal genoma dei Neanderthal potrebbero non solo influenzare la forma e le dimensioni di alcune strutture cerebrali, ma anche la nostra predisposizione a sviluppare disturbi neuroevolutivi e psichiatrici. Questa è una delle ipotesi più affascinanti e dibattute nel campo della paleogenomica, che apre nuove prospettive sulla nostra storia evolutiva e sulla nostra salute.

Il genoma dei Neanderthal potrebbe influenzare la nostra predisposizione alla depressione attraverso i nostri ritmi circadiani. Alcune varianti genetiche sono state collegate sia alla depressione maggiore che al cronotipo, suggerendo che alterazioni nei ritmi circadiani potrebbero aumentare la vulnerabilità ai disturbi dell’umore, specialmente quelli con una componente stagionale. Alcune varianti genetiche ereditate dai Neanderthal sembrano influenzare la nostra predisposizione all’uso di sostanze, come alcol e tabacco. Inoltre, queste varianti possono aumentare la sensibilità al dolore e la probabilità di sviluppare ADHD, sebbene queste ultime stiano diventando meno comuni nel genoma umano.

Un’area di interesse è il possibile legame tra l’ascendenza Neanderthal e l’autismo. Abbiamo osservato parallelismi interessanti: individui non autistici con più genoma dei Neanderthal e individui autistici condividono modelli simili di connettività cerebrale nelle aree visive e sociali. Entrambi i gruppi mostrano capacità visuospaziali superiori e difficoltà nella cognizione sociale. Inoltre, entrambi presentano un volume ridotto in alcune aree del cervelletto, una caratteristica già osservata nei Neanderthal.

Conclusioni

Il genoma dei Neanderthal non solo è parte della storia dell’autismo e di altre condizioni neuroevolutive e psicologiche, ma è centrale nella storia di tutti noi. La ricerca su genetica, neuroimaging e ricostruzione cerebrale suggerisce che questo DNA potrebbe influenzare la predisposizione all’autismo e altre capacità cognitive. Stiamo lavorando per capire se esiste una relazione tra DNA Neanderthal, autismo e altre caratteristiche, il che rivoluzionerebbe la nostra comprensione dell’evoluzione del cervello umano.

Lo studio è stato pubblicato sul Scientific American Magazine.