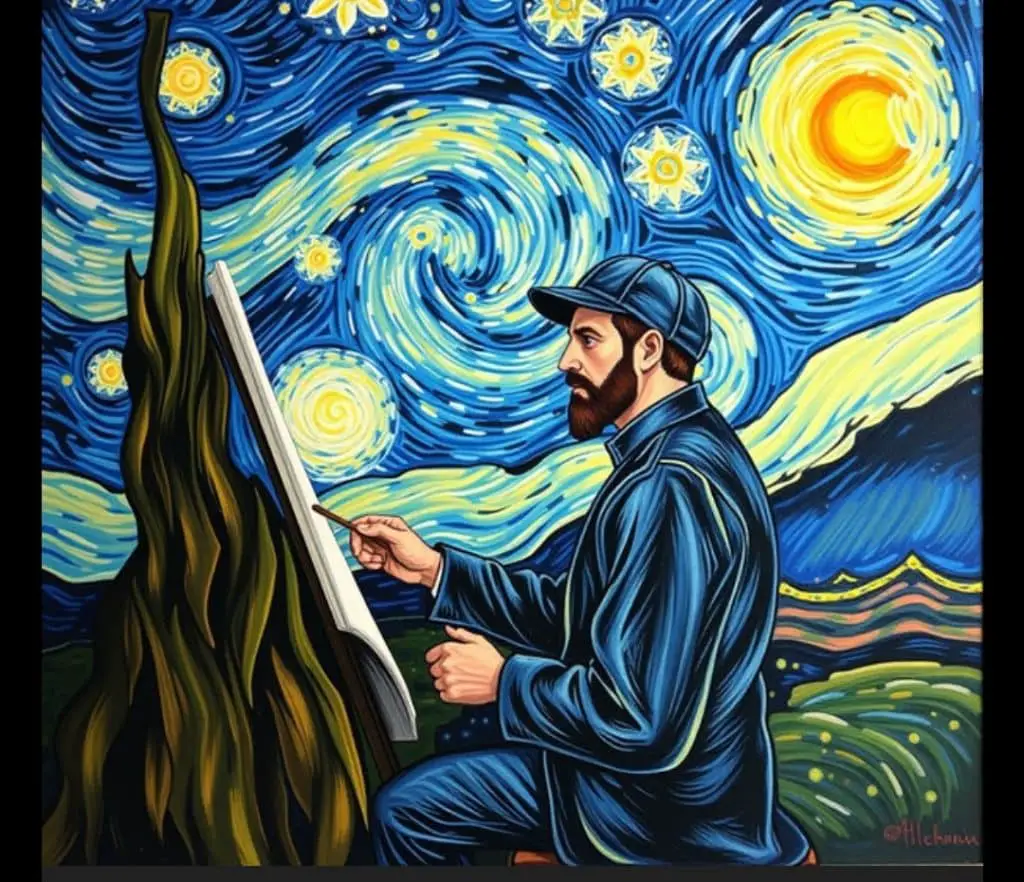

Nel vasto regno della fisica, persiste un profondo mistero: l’incompatibilità di due brillanti teorie: la relatività generale e la meccanica quantistica. Mentre queste teorie eccellono indipendentemente, la delicata arte di fonderle è sfuggita persino al leggendario Albert Einstein. Tuttavia, nel mezzo di questo enigma scientifico, è emerso un visionario inaspettato: Vincent Van Gogh.

Van Gogh, il pittore che ha intuito i segreti dell’Universo

A prima vista, i dipinti vorticosi di Vincent Van Gogh possono sembrare molto lontani dalla fisica. Ma se si guarda più da vicino, le sue opere rivelano un improbabile collegamento tra la meccanica quantistica e la relatività generale. Esaminando da vicino i suoi dipinti, si notano centinaia di pennellate vivide e irregolari. Colori diversi si intersecano e si scontrano ad angoli strani, che ricordano il comportamento bizzarro delle particelle quantistiche subatomiche. Questo apparente caos rispecchia il mondo quantistico, dove l’ordine emerge sorprendentemente dalla casualità.

Attraverso l’uso del colore, il pittore ci dice che la luce non è un’onda continua, ma piuttosto una serie di particelle discrete chiamate fotoni. Esse hanno diversi livelli di energia, che corrispondono a diversi colori che mostrano la natura quantistica della luce. Eppure, fate un passo indietro e abbracciate il quadro completo, e il genio di Van Gogh si dispiega in una rivelazione. I suoi tratti turbolenti si fondono in scene armoniose che riecheggiano l’ordine cosmico della relatività generale. Dalle galassie vorticose alle notti stellate, i suoi dipinti trascendono la tela frammentata, rivelando una serena danza cosmica guidata dai principi della relatività generale.

Attraverso il suo uso della prospettiva, ci dice che la gravità piega lo spaziotempo. Ciò significa che il modo in cui percepiamo il mondo che ci circonda non è sempre accurato. I dipinti di Van Gogh spesso presentano prospettive distorte che sembrano sfidare la logica, fornendo una rappresentazione visiva della natura relativistica dello spaziotempo.

Come ha fatto Van Gogh, un artista senza alcuna formazione scientifica, a intuire i principi fondamentali che governano l’Universo? La risposta rimane un mistero. Ma una cosa è certa: il suo genio trascende i confini tradizionali dell’arte e della scienza.

Non era un fisico, ma possedeva una profonda comprensione intuitiva della natura. La sua arte è un ponte tra il mondo quantistico e il cosmo relativistico, un’esplorazione visiva dei misteri più profondi dell’Universo.

La sua eredità va oltre i suoi dipinti iconici. La sua capacità di vedere l’Universo attraverso una lente unica e di comunicare la sua visione attraverso l’arte continua a ispirare artisti e scienziati e ci ricorda che l’intuizione e la creatività possono essere potenti strumenti di scoperta. La sua arte è una testimonianza del potere dell’immaginazione umana di svelare i segreti dell’Universo.

L’arte di Vincent van Gogh, con la sua pennellata distintiva e l’uso audace del colore, offre una prospettiva unica sulla natura dell’universo. I suoi quadri, vibranti di energia e movimento, sembrano colmare il divario tra il mondo apparentemente caotico della meccanica quantistica e l’ordine cosmico della relatività generale.

Un’intuizione geniale

Ogni pennellata può essere vista come un microcosmo, un riflesso delle particelle subatomiche che popolano il regno quantistico. I colori si scontrano e si mescolano in un turbinio di energia, suggerendo la natura probabilistica e incerta della realtà a livello fondamentale. Eppure, se ci allontaniamo e osserviamo l’opera nel suo insieme, emerge un senso di armonia e ordine. Le pennellate, apparentemente casuali, si fondono in paesaggi mozzafiato e cieli stellati che evocano la vastità e la bellezza dell’universo descritto dalla relatività generale.

Van Gogh, attraverso la sua arte, sembra suggerire che l’ordine e il caos non sono concetti mutuamente esclusivi, ma piuttosto due facce della stessa medaglia. Il caos quantistico, con la sua imprevedibilità e incertezza, è il fondamento su cui si erige l’ordine cosmico, governato dalle leggi della relatività generale. I suoi dipinti ci invitano a guardare il mondo con occhi nuovi, a cogliere l’armonia nascosta nel caos, a riconoscere l’interconnessione tra il microcosmo e il macrocosmo. Ci ricordano che la natura è piena di misteri e che la bellezza può essere trovata anche nei luoghi più inaspettati.

Uno degli aspetti più interessanti della connessione tra Van Gogh e la scienza riguarda la sua rappresentazione dei vortici, presenti in molte delle sue opere, come “La Notte stellata”. Uno studio pubblicato sulla rivista Physics of Fluids ha dimostrato che questi vortici corrispondono a reali dinamiche turbolente dell’atmosfera, descritte da precise leggi della fisica. Egli, pur non avendo una formazione scientifica, ha saputo catturare con incredibile precisione i movimenti dell’aria e della luce, suggerendo un’intuizione profonda dei fenomeni naturali.

Era un grande appassionato di teoria dei colori e conosceva le ricerche scientifiche diChevreul eHelmholtz. Studiava i contrasti simultanei e successivi, il cerchio cromatico e le leggi dell’armonia cromatica, utilizzando queste conoscenze per creare opere di grande impatto emotivo. La sua pennellata, inoltre, contribuisce a creare un senso di movimento e vibrazione, che rende le sue opere particolarmente coinvolgenti.

L’uso della prospettiva nei dipinti di Van Gogh è un altro elemento che rivela la sua connessione con la scienza. Le sue prospettive distorte e i suoi orizzonti elevati suggeriscono una comprensione intuitiva della relatività dello spazio-tempo, un concetto che sarebbe stato formalizzato solo successivamente da Einstein.

La luce è un elemento fondamentale nei suoi dipinti, che la utilizza per esprimere emozioni e stati d’animo. La sua rappresentazione della luce come qualcosa di vibrante e dinamico, che si muove e si trasforma, può essere interpretata come un’anticipazione della teoria quantistica della luce, che vede la luce come un insieme di particelle chiamate fotoni.

Van Gogh aveva un profondo amore per la natura e la osservava con grande attenzione. La sua capacità di cogliere i dettagli e i fenomeni naturali, come il movimento delle nuvole o la rifrazione della luce, suggerisce un approccio quasi scientifico all’osservazione del mondo.

La Notte Stellata di Van Gogh: un capolavoro che nasconde segreti scientifici

I cieli turbolenti hanno spesso ispirato gli artisti, e l’iconica “Notte Stellata” di Vincent van Gogh ne è un esempio lampante. Da tempo ci si interroga sulla natura dei vortici che animano questo capolavoro: sono frutto di un’intuizione artistica o rispondono a precise leggi fisiche? Uno studio ha gettato nuova luce su questo interrogativo, rivelando che i vortici presenti nel dipinto aderiscono alla teoria della turbolenza di Kolmogorov. Questa teoria, sviluppata dal matematico russo Andrej Kolmogorov, descrive il comportamento dei fluidi in regime di turbolenza, ovvero quando il flusso diventa caotico e imprevedibile.

La ricerca, condotta da un team di scienziati, ha analizzato l’intero dipinto, prendendo in considerazione tutti i vortici presenti nell’opera. A differenza di studi precedenti che si erano concentrati solo su alcune porzioni del quadro, questa analisi ha offerto una visione d’insieme del fenomeno.

I risultati ottenuti sono sorprendenti: lo spettro di potenza di Fourier della luminanza, ovvero la distribuzione dell’energia luminosa nelle diverse frequenze, presenta una legge di potenza di tipo Kolmogorov, caratterizzata da un esponente di -5/3. Questo significa che l’energia dei vortici si distribuisce in modo preciso, seguendo una legge matematica ben definita.

Questa scoperta suggerisce che Van Gogh, pur non avendo una formazione scientifica, possedeva una profonda intuizione dei fenomeni naturali. La sua capacità di riprodurre con tanta accuratezza i vortici turbolenti testimonia una sensibilità eccezionale verso il mondo che lo circondava. Ma non è tutto. Lo studio ha rivelato anche la presenza di una turbolenza scalare di tipo Batchelor, un fenomeno che si verifica in fluidi con elevato numero di Schmidt, ovvero quando la diffusione di quantità come la temperatura o la concentrazione è molto più lenta della diffusione della quantità di moto.

Questa ulteriore scoperta suggerisce che Van Gogh non solo era in grado di osservare i flussi reali con grande attenzione, ma anche di coglierne le sfumature più complesse. La “Notte Stellata”, quindi, non è solo un’opera d’arte di straordinaria bellezza, ma anche una testimonianza della capacità dell’uomo di connettere arte e scienza in un’unica visione del mondo. Un’opera che ci invita a riflettere sulla natura della realtà e sulla nostra capacità di comprenderla.

Questo studio, pubblicato sulla rivista Proceedings of the National Academy of Sciences, apre nuove prospettive di ricerca sul rapporto tra arte e scienza e offre un contributo importante alla comprensione del genio di Van Gogh.