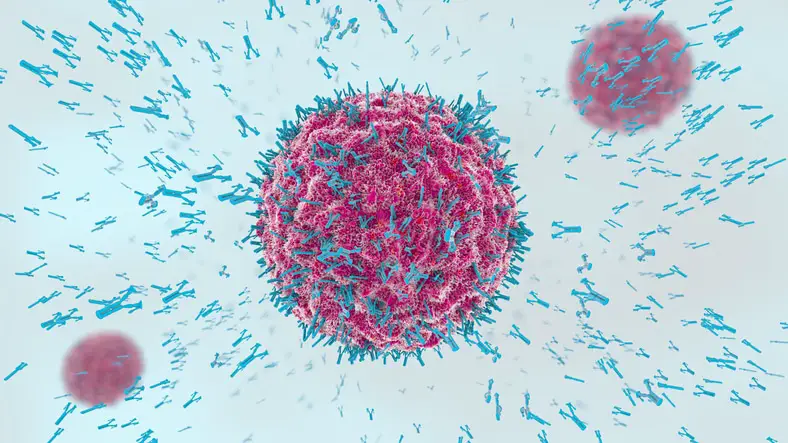

Il nostro organismo possiede un sofisticato sistema di difesa immunitaria, deputato primariamente al riconoscimento e all’eliminazione di agenti patogeni come batteri e virus. Tuttavia, le capacità di questo sistema si estendono potenzialmente anche alla sorveglianza e alla distruzione delle cellule tumorali. Nonostante questa intrinseca capacità, l’efficacia della risposta immunitaria contro il cancro è spesso limitata da diverse strategie messe in atto dalle cellule neoplastiche. Queste ultime, infatti, possono sfuggire al riconoscimento immunitario e, attraverso processi dinamici di cambiamento e mimetismo, eludere attivamente le difese dell’organismo, rendendo il trattamento delle malattie tumorali una sfida complessa.

Vaccini terapeutici anticancro: un nuovo paradigma nell’immunoterapia

Per superare le limitazioni delle terapie convenzionali e indurre risposte immunitarie più efficaci e durature contro il cancro, la ricerca medica sta investendo significativamente nello sviluppo di vaccini terapeutici anticancro. Questa forma innovativa di immunoterapia si distingue dai vaccini profilattici, in quanto viene somministrata a individui già diagnosticati con la malattia. Il principio di funzionamento è analogo a quello dei vaccini tradizionali contro gli agenti infettivi: “educare” il sistema immunitario del paziente a identificare specificamente le cellule tumorali e a mobilitare una risposta citotossica mirata per distruggerle. Questo riconoscimento avviene attraverso la presentazione di caratteristiche molecolari uniche espresse dalle cellule tumorali, denominate antigeni tumorali.

Attualmente, si esplorano diverse strategie per la somministrazione di questi vaccini terapeutici. Un approccio consolidato prevede il prelievo di cellule immunitarie altamente specializzate, in particolare cellule dendritiche, direttamente dal paziente. Queste cellule vengono poi manipolate in vitro per essere “caricate” con antigeni tumorali specifici. Una volta reinfuse nel paziente, le cellule dendritiche così istruite sono in grado di attivare e modulare risposte immunitarie altamente specifiche contro il tumore. Un’altra strategia si concentra sull’utilizzo diretto degli antigeni tumorali, o di loro frammenti peptidici o proteici, come componenti del vaccino.

Questo approccio basato sulla sintesi offre vantaggi in termini di rapidità di produzione, costi contenuti e minore complessità logistica. Tuttavia, entrambe le metodologie spesso inducono una risposta immunitaria di intensità limitata, rendendo necessarie somministrazioni ripetute per mantenere un’adeguata attivazione delle cellule immunitarie.

Un significativo avanzamento in questo campo è rappresentato dallo sviluppo di un nuovo vaccino peptidico liposomiale bifasico da parte di un team di ricerca guidato dal Professor Associato Dr. Thomas Wirth e dal Dr. Dimitrij Ostroumov presso la Facoltà di Medicina di Hannover (MHH). Questa innovativa formulazione di immunoterapia terapeutica si distingue per la sua efficacia nel mobilitare rapidamente il sistema immunitario contro il tumore.

Studi preliminari suggeriscono che bastano solamente due iniezioni sottocutanee per innescare una robusta risposta immunitaria antineoplastica in un periodo di tempo sorprendentemente breve, pari a soli 14 giorni. Questo approccio bifasico, basato sull’utilizzo di peptidi veicolati da liposomi, potrebbe rappresentare un significativo passo avanti nello sviluppo di terapie immunitarie più efficienti e meno invasive per il trattamento del cancro.

Il ruolo centrale delle cellule dendritiche e la strategia Prime-Boost

Da oltre un decennio e mezzo, la comunità scientifica è impegnata in una fervente ricerca volta a perfezionare i vaccini terapeutici contro il cancro. Secondo il Dott. Wirth, il fulcro di questa innovazione risiede nelle cellule dendritiche, elementi cruciali del sistema immunitario innato. Queste cellule svolgono un ruolo di sorveglianza continua all’interno del nostro organismo, pattugliando attivamente alla ricerca di entità potenzialmente pericolose come virus, batteri e, non da ultimo, cellule tumorali. Qualora le cellule dendritiche identifichino strutture anomale o estranee al “self”, le internalizzano attraverso un processo di fagocitosi, inglobandole parzialmente o completamente.

In quanto cellule presentanti l’antigene (APC), le cellule dendritiche possiedono la straordinaria capacità di processare i componenti cellulari estranei in frammenti peptidici più piccoli. Successivamente, espongono questi peptidi sulla propria superficie cellulare. Tali “mini-proteine” agiscono come segnali molecolari che permettono ai linfociti T specifici del sistema immunitario acquisito di riconoscere le strutture non-self. Questo riconoscimento innesca l’attivazione di una risposta immunitaria mirata e precisa contro l’agente estraneo o la cellula tumorale.

Al fine di indurre questa complessa catena di eventi immunologici nel modo più rapido ed efficiente possibile, i ricercatori hanno adottato un approccio vaccinale in due fasi, basato su un’immunizzazione primaria (“prime”) seguita da una vaccinazione di richiamo (“boost”). Questa strategia, definita “prime-boost eterologo”, prevede la somministrazione degli stessi antigeni in due formulazioni differenti.

Nel contesto specifico della ricerca condotta dal team di Hannover, è stato sufficiente l’impiego di un singolo peptide antigenico, specificamente prodotto dalle cellule tumorali, per stimolare direttamente le cellule dendritiche in vivo. Tuttavia, consapevoli del fatto che il peptide da solo non è in grado di generare una risposta immunitaria sufficientemente robusta, i ricercatori hanno integrato in entrambe le fasi della vaccinazione un cosiddetto agonista, una molecola in grado di potenziare ulteriormente l’attivazione delle cellule immunitarie all’interno dell’organismo.

Il Dott. Wirth spiega che, per l’immunizzazione primaria, il peptide antigenico viene incapsulato insieme all’attivatore immunitario all’interno di un guscio lipidico, un liposoma. Questa nano-formulazione ha lo scopo di veicolare efficacemente l’antigene alle cellule dendritiche dell’organismo, spingendole a presentare l’antigene tumorale ai linfociti T specifici. In tal modo, si facilita il riconoscimento e il successivo attacco delle cellule tumorali da parte del sistema immunitario.

I liposomi utilizzati in questa fase iniziale sono stati sviluppati grazie a una collaborazione con centri di ricerca nei Paesi Bassi. Per quanto riguarda la vaccinazione di richiamo, somministrata una settimana dopo la prima iniezione, il team ha ulteriormente potenziato la risposta immunitaria aggiungendo un anticorpo specifico. Questo anticorpo agisce come un ulteriore stimolatore, con l’obiettivo di garantire una proliferazione estremamente rapida delle cellule T dirette specificamente contro il tumore, amplificando così l’efficacia della risposta immunitaria terapeutica.

Risultati preclinici promettenti per il nuovo vaccino anticancro

L’innovativo regime vaccinale sviluppato dal team di ricerca è stato rigorosamente testato in un modello murino affetto da cancro al colon, e i risultati ottenuti hanno superato le aspettative degli stessi scienziati. Il Dott. Ostroumov ha sottolineato con enfasi la potenza della risposta immunitaria osservata: “Dopo la somministrazione di sole due dosi di vaccino, abbiamo assistito a una reazione immunitaria di intensità straordinaria, culminata nella completa regressione del tumore nei modelli animali”. Questa osservazione rappresenta un risultato di notevole importanza, suggerendo un potenziale terapeutico significativo per questa nuova strategia di immunizzazione.

Gli esperimenti condotti non solo hanno dimostrato l’efficacia dei liposomi come veicoli sicuri ed efficienti per la somministrazione dei peptidi antigenici, ma hanno anche fornito una chiara evidenza del sinergismo tra l’immunizzazione primaria e il richiamo potenziato dall’anticorpo. Come evidenziato dal Dott. Ostroumov, “i nostri risultati confermano lo straordinario potenziamento della risposta delle cellule T ottenuto grazie alla stimolazione anticorpale implementata nel regime di vaccinazione eterologa”. Questa sinergia tra la presentazione antigenica veicolata dai liposomi e l’ulteriore attivazione fornita dall’anticorpo nel richiamo sembra essere un elemento chiave nell’induzione di una risposta immunitaria antitumorale così marcata.

La rapidità con cui il vaccino può essere prodotto e la precocità dell’effetto antitumorale osservato nei modelli preclinici si traducono in un potenziale vantaggio cruciale in termini di tempo e, di conseguenza, di sopravvivenza per i pazienti affetti da cancro. La possibilità di innescare una risposta immunitaria efficace in un lasso di tempo così breve potrebbe fare la differenza nell’esito della malattia. Un ulteriore punto di forza di questo regime vaccinale risiede nella sua versatilità. Il componente peptidico del vaccino può essere sostituito con facilità, come in un sistema modulare, permettendo di adattare la sua specificità a diverse esigenze terapeutiche.

Il Dott. Wirth ha evidenziato le potenziali applicazioni di questa universalità: “Da un lato, abbiamo la capacità di personalizzare il peptide in base al profilo genetico specifico del tumore di ciascun paziente, aprendo la strada a vaccini su misura”. Questa possibilità di creare vaccini altamente personalizzati potrebbe rappresentare un avanzamento significativo nella medicina di precisione oncologica. “Dall’altro lato,” continua il Dott. Wirth, “il peptide non deve necessariamente essere un antigene tumorale, ma potrebbe anche veicolare informazioni utili per il rilevamento di altri agenti patogeni, come parassiti, batteri o virus.” Questa prospettiva suggerisce un potenziale utilizzo più ampio di questa tecnologia vaccinale anche in contesti infettivi.

Nonostante i risultati preclinici estremamente promettenti, i ricercatori sono consapevoli che la strada verso l’applicazione clinica di questo vaccino è ancora lunga. Il prossimo passo cruciale sarà la conduzione di studi clinici rigorosi, volti a dimostrare in modo definitivo l’efficacia e la sicurezza del regime vaccinale per l’uso negli esseri umani. Solo attraverso queste sperimentazioni sarà possibile valutare appieno il potenziale di questa innovativa strategia immunoterapeutica nel trattamento del cancro e di altre patologie.

Lo studio è stato pubblicato su Cellular & Molecular Immunology.