L’uso del fumo di sigaretta, del tabacco per essere più precisi, è diventato normale in Italia e probabilmente si può dire lo è da decenni, ma la storia parla chiaro: lo stato italiano è natto sotto il segno del tabacco. Non ci credi? Ora vedrai.

Dall’Unità d’Italia al monopolio statale del tabacco (1861-1900)

L’unificazione nazionale nel 1861 trovò un mosaico di legislazioni sul tabacco ereditate dai vari Stati preunitari.

Sin da subito il nuovo Regno d’Italia, gravato dai debiti, vide nel tabacco una preziosa fonte di entrate fiscali e scelse di centralizzarne gestione e profitti. Con la legge 13 luglio 1862 n.710 venne istituita la privativa dei sali e tabacchi, estendendo a tutto il Regno (salvo le zone non ancora annesse) il Monopolio di Stato sulla coltivazione, produzione e vendita del tabacco. L’obiettivo era esplicito: garantire all’erario entrate cospicue gestite direttamente dallo Stato, evitando che un bene voluttuario di consumo crescente sfuggisse al fisco.

Nei primi anni post-unitari la gestione fu affidata alla Direzione Generale delle Gabelle (dazi e imposte), ma emersero presto inefficienze e scandali. Già nel 1867 la Commissione Grattoni denunciò sprechi, sovrapproduzione e mancanza di visione industriale. Si tentò allora l’esperimento della Regìa cointeressata (1868): la gestione venne concessa per 15 anni a una società privata, in compartecipazione con lo Stato, nel tentativo di migliorarne l’efficienza.

L’esperimento però fallì tra accuse di corruzione e speculazione, culminando in uno scandalo finanziario che travolse il governo e mostrò i rischi di intrecciare interessi pubblici e privati in un settore tanto lucrativo.

Di fronte a questo fiasco, lo Stato riportò in house il monopolio: nel 1884 riprese il controllo diretto attraverso la neo-istituita Direzione Generale delle Privative, investendo in ammodernamento di impianti e macchinari.

Entro fine secolo l’industria tabacchicola nazionale si era consolidata: all’inizio del ‘900 si contavano 17 stabilimenti di manifattura tabacchi statali in Italia, a testimonianza di un importante apparato industriale pubblico costruito attorno al vizio del fumo; in questa fase, le preoccupazioni sanitarie erano pressoché assenti: il tabacco era visto come merce qualunque, da sfruttare fiscalmente senza porsi problemi di salute pubblica.

Il fumo nell’Italia liberale e la Grande Guerra

Nell’Italia post-unitaria la forma prevalente di consumo restava inizialmente il sigaro (celebre il toscano) o il tabacco da pipa e da fiuto; la sigaretta, introdotta verso fine Ottocento, ebbe una diffusione lenta ma inesorabile: nel 1900 rappresentava ancora appena lo 0,03% delle vendite di tabacco, ma la Grande Guerra ne avrebbe accelerato il boom.

Durante la Prima guerra mondiale (1915-18) centinaia di migliaia di soldati italiani vennero forniti di sigarette nelle trincee e addirittura considerate importanti quasi quanto le munizioni per il morale delle truppe.

Anche enti un tempo contrari al fumo, come la Croce Rossa, finirono per distribuire sigarette ai soldati al fronte equesta diffusione di massa nelle forze armate creò un enorme nuovo pubblico di fumatori: gli uomini che avevano imparato a fumare in trincea portarono l’abitudine nella vita civile del dopoguerra, ormai dipendenti dalla nicotina.

Il consumo annuo di sigarette in Italia crebbe esponenzialmente: negli anni ’20 superava i 4,6 miliardi di pezzi, pari a circa 100 sigarette per persona; il fumo diventò parte integrante del costume nazionale: “un meritato riposo del lavoratore e la pausa dell’eroe al fronte”, come notò un cronista dell’epoca.

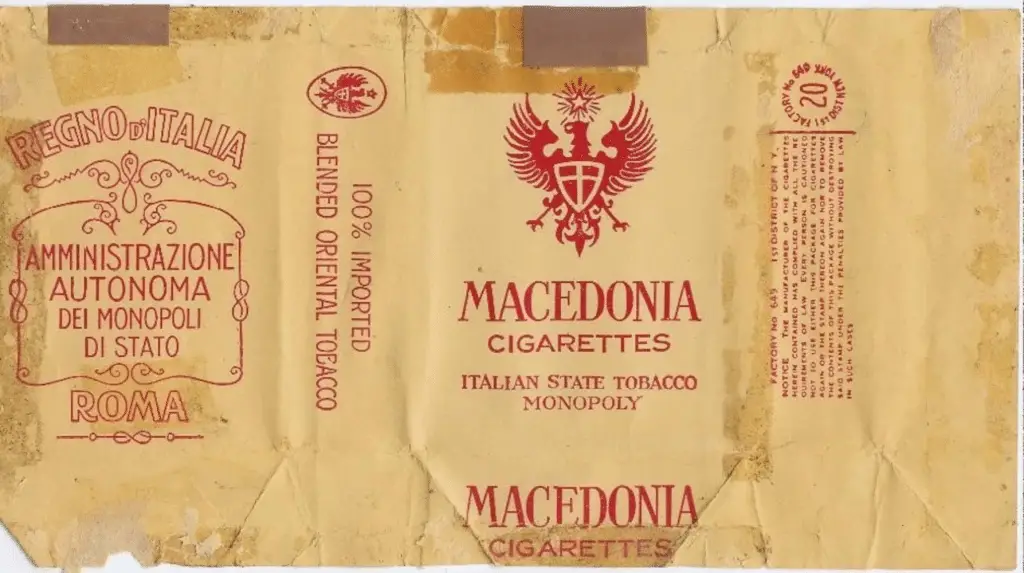

La cultura popolare assimilò la sigaretta come simbolo di modernità: negli anni immediatamente successivi alla guerra, ricchi e poveri fumavano, i primi le costose sigarette tipo Macedonia, i secondi le economiche Nazionali prodotte dal Monopolio.

Il neonato Stato italiano, da parte sua, beneficiava ampiamente di questo boom: le entrate da tabacchi divennero sempre più importanti nel bilancio pubblico e attorno al tabacco gravitava ormai “una consistente mole di interessi economici”.

Non a caso, proprio in questo periodo furono irrigidite le sanzioni contro il contrabbando, per proteggere il monopolio statale: già il codice penale Zanardelli (1889) puniva severamente i trafficanti, e nel 1913 l’Italia siglò accordi internazionali per reprimere il contrabbando di tabacco proveniente dall’estero; lo Stato-ladrocinio (come alcuni oppositori definivano il monopolio) si assicurava che nessuna sigaretta sfuggisse alle sue gabelle.

Va notato che in età liberale il fumo femminile era rarissimo e malvisto socialmente. Fino ai primi del ’900, per una donna italiana fumare era uno scandalo, un comportamento associato alle prostitute e alle donne “di malaffare”; la scrittrice Matilde Serao, in un galateo del 1901, concedeva che «la sigaretta può essere fumata da una signora, ma sempre in via eccezionale e non come regola di vita».

In effetti solo poche aristocratiche osavano fumare, magari col bocchino, attirandosi però biasimo. La stragrande maggioranza delle donne restava esclusa da quello che era un vizio prettamente maschile (nell’Italia prefascista le fumatrici erano stimate sotto al 3% della popolazione femminile) e su questo fronte, tuttavia, qualcosa iniziava a cambiare: già negli anni ’20 a livello internazionale l’industria capì il potenziale del mercato femminile.

Emblematico è il caso statunitense di Edward Bernays, pioniere delle pubbliche relazioni, che nel 1929 orchestrò la famosa campagna “Torches of Freedom” per conto di American Tobacco: fece sfilare donne che fumavano in pubblico durante una parata a New York, presentando la sigaretta come simbolo di emancipazione e uguaglianza.

Sebbene in Italia quel messaggio fosse allora prematuro, figure di icone cinematografiche come Greta Garbo e Marlene Dietrich (donne forti ritratte col sigaro o la sigaretta) contribuirono a scalfire il tabù anche nel nostro Paese. Alla vigilia della Seconda guerra mondiale, fumare iniziava lentamente a non essere “affare di soli uomini”, almeno nei ceti alti, preludio a un cambiamento maggiore nei decenni successivi.

Sigarette e propaganda nel Ventennio fascista (1922-1945)

Con l’avvento del fascismo, il consumo di tabacco in Italia divenne ancor più un fenomeno di massa e assunse coloriture politiche. Benito Mussolini personalmente disdegnava il fumo (come l’alcol), ritenendolo un vizio indegno dell’“uomo nuovo” fascista.

Ciononostante, il regime non intraprese alcuna crociata antifumo paragonabile a quella della Germania nazista; al contrario, diede impulso alla produzione e al consumo.

Negli anni ’20 e ’30 il Monopolio di Stato aumentò la produzione di sigarette in misura enorme (basti pensare che la produzione annua di tabacco lavorato passò da 8 milioni di kg nel 1918 a circa 50 milioni di kg nel 1930) e, per invogliare al consumo, lanciò promozioni e sconti senza precedenti; il tabacco divenne un pilastro dell’economia agricola (il regime ne incentivò la coltivazione, anche nelle colonie africane) e delle entrate fiscali statali.

Allo stesso tempo, il fascismo piegò il marketing delle sigarette alla propaganda patriottica. Furono introdotte marche “autarchiche” e ideologiche: ad esempio le sigarette Eja (dal grido fascista “Eja eja alalà”), le AOI (acronimo di Africa Orientale Italiana, in onore dell’Impero coloniale) e le epiche Me ne frego (dal motto squadrista).

I pacchetti recavano spesso simboli del regime (come il fascio littorio sulle Eja) e persino il nome di eroi coloniali; l’idea era che perfino nel fumo il cittadino dovesse essere “fascista e ligio al regime”.

Di fatto, fumare divenne parte dell’identità nazionale plasmata dal fascismo: nel 1937 oltre i due terzi del tabacco venduto in Italia era in forma di sigarette (le più diffuse: Popolari, Nazionali e Indigene prodotte dal Monopolio).

Non mancavano comunque segnali di ibridazione culturale: gli italiani benestanti continuavano ad amare le “bionde americane” (Lucky Strike, Camel, Chesterfield), considerate trasgressive come il boogie-woogie o lo swing, in barba all’autarchia; per intercettare questo gusto esterofilo, il Monopolio creò marche ad hoc come le Tre Stelle, miscelando tabacchi orientali e Virginia per emulare i brand d’oltreoceano.

Sul fronte dei consumi, durante il Ventennio almeno la metà degli uomini italiani fumava, mentre le donne restavano perlopiù escluse: appena il 2-3% delle donne fumava negli anni ’30.

Il regime formalmente incoraggiava le donne a mantenersi nell’ideale di moglie e madre devota, scoraggiando comportamenti “spregiudicati” come il fumo femminile; eppure, dietro le quinte, iniziava a delinearsi un cambio di costume: alcune figure femminili vicine al regime fumavano (celebre Edda Ciano, figlia di Mussolini, grande fumatrice), e con la modernizzazione dei costumi il gesto stesso della donna con la sigaretta passò da scandaloso a vagamente affascinante, associato a donne ricche, sofisticate e dal taglio di capelli “alla maschietta”.

In ogni caso, la stragrande maggioranza delle donne italiane sotto il fascismo non fumava in pubblico; bisognava attendere alcune generazioni perché l’emancipazione femminile abbracciasse anche la libertà (o il vizio) di accendersi una sigaretta.

Durante la Seconda guerra mondiale, il fumo mantenne il suo ruolo centrale. Il tabacco divenne un genere razionato: nel 1941-’43 ai civili spettava al massimo un pacchetto a settimana.

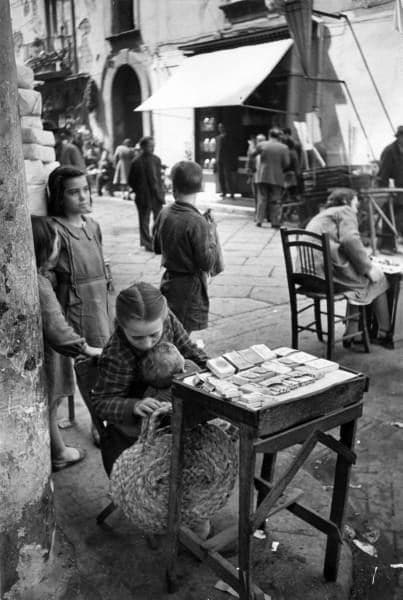

La penuria alimentò il mercato nero e l’ingegno popolare: nei centri urbani apparvero i ciccaioli, individui che raccoglievano mozziconi da terra per recuperare tabacco e rivenderlo; nel 1942, intanto, il Regime emanò un nuovo Testo Unico dei Monopoli (R.D. 907/42) che irrigidiva ulteriormente le norme anti-contrabbando e consolidava il controllo statale su sali e tabacchi, ma fu la fase finale del conflitto a sconvolgere davvero il mercato: nel 1943-45, con l’arrivo degli Alleati, l’Italia conobbe una valanga di sigarette americane.

Le Camel, Marlboro, Chesterfield e Lucky Strike divennero simboli stessi della “liberazione”: i soldati USA ne distribuirono a piene mani alla popolazione, lanciandone pacchetti dai carri armati tra la folla festante. In quel contesto disperato descritto da Curzio Malaparte, c’era chi era disposto a tutto per un pacchetto di “bionde” americane.

Il contrabbando toccò vette altissime (si stima che a Napoli oltre la metà delle sigarette circolanti fossero di contrabbando in quei mesi) e i prezzi impazzirono e questa invasione di sigarette d’oltreoceano, se da un lato erose temporaneamente il monopolio statale, dall’altro consolidò l’abitudine al fumo in tutti gli strati sociali, uomini e (gradualmente) donne.

All’indomani della guerra, l’Italia era una nazione di fumatori incalliti e lo Stato si apprestava a ricostruire il proprio lucroso dominio sul tabacco, pur dovendo confrontarsi con le potenti industrie multinazionali straniere appena introdotte sul mercato interno.

Dal dopoguerra al boom: il tabacco tra ricostruzione e consumi di massa (1945-1960)

Nell’Italia repubblicana del dopoguerra, il legame perverso tra esigenza fiscale e promozione del vizio continuò a manifestarsi. La gestione del Monopolio fu riorganizzata nel 1948 con la creazione dell’Amministrazione Autonoma dei Monopoli di Stato (AAMS), ente pubblico dotato di maggiore autonomia tecnico-gestionale.

L’AAMS si dedicò alla ricostruzione degli impianti produttivi devastati dalla guerra, avvalendosi anche di celebri progettisti (come l’ing. Pier Luigi Nervi, che curò la realizzazione di moderne Manifatture tabacchi negli anni ’50).

Grazie ai finanziamenti del Piano Marshall, l’industria tabacchifera italiana si rimise rapidamente in piedi: va ricordato che il Piano di aiuti americano includeva una cospicua fornitura di tabacco statunitense alle nazioni europee, aprendo di fatto il mercato italiano alle sigarette d’oltreoceano.

Da un lato, quindi, lo Stato continuava a produrre e vendere sigarette nazionali tramite il Monopolio; dall’altro, doveva ora fare i conti con la concorrenza delle multinazionali come Philip Morris, Reynolds e BAT, che iniziavano a conquistare fette di mercato (sebbene tramite importazioni contingentate e sempre sotto l’occhio fiscale statale).

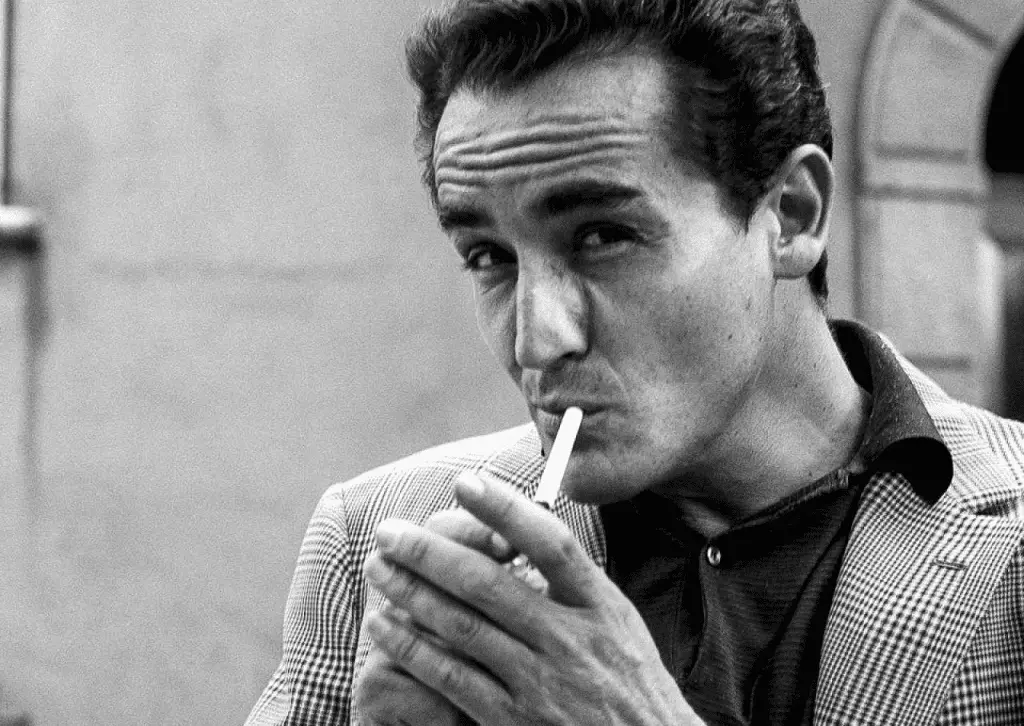

In questi anni ’50 e primi ’60 l’Italia visse il boom economico e con esso l’età d’oro del fumo. Fumare divenne parte dello stile di vita dell’italiano medio: si fumava dappertutto (in ufficio, al cinema, in treno, persino in ospedale) e pochissimi mettevano in dubbio la liceità della cosa, anzi, la pubblicità e il cinema esaltarono il fascino della sigaretta: le star della Dolce Vita come Vittorio Gassman, Alberto Sordi o Marcello Mastroianni erano ritratti immancabilmente con la “bionda” tra le labbra, contribuendo a normalizzare l’immagine del fumatore.

Le riviste patinate mostravano elegantissime modelle con sigaretta, e lo stesso fece presto la televisione: Carosello (la rubrica pubblicitaria Rai) negli anni ’50 presentava spot di sigarette, quantunque la legge imponesse già da allora l’avvertenza sanitaria “Il fumo nuoce alla salute” sui pacchetti.

È del 1962 infatti una prima svolta normativa: la legge 10 aprile 1962 n.165 introdusse l’obbligo di indicare avvertenze sui rischi del fumo nei pacchetti di sigarette, era un timido riconoscimento delle evidenze scientifiche che dal 1950 in poi avevano collegato il fumo al cancro ai polmoni; tuttavia, sul fronte delle restrizioni effettive, le autorità restavano pressoché inerti: nessun divieto di pubblicità né limitazioni significative al consumo pubblico vennero attuati negli anni ’60, e lo Stato continuava a incassare profitti record dal tabacco.

Il consumo pro capite raggiunse livelli mai visti. Nel 1960 si stimava che il 68% degli uomini italiani fossero fumatori attivi (in pratica fumavano quasi tutti, dall’operaio al professionista) con una media di circa 1.000 sigarette l’anno per abitante (e valori ben doppi tra i consumatori effettivi).

Le donne, invece, erano ancora una minoranza relativamente piccola, ma in crescita: dalle poche eccezioni benestanti del dopoguerra si passò ad un 8-9% di donne fumatrici negli anni ’50.

La svolta arrivò con il tumulto culturale degli anni ’60, in particolare dopo il 1968: sull’onda dell’emancipazione femminile e della contestazione dei costumi tradizionali, fumare divenne per molte italiane un gesto di libertà. In pochi anni il tasso di fumatrici aumentò radicalmente, passando da meno del 10% a oltre il 20% della popolazione femminile, per poi raggiungere circa il 30% negli anni Ottanta; “La loro rivincita”, commentò qualcuno, sebbene ottenuta tramite una dipendenza nociva.

Le sigarette iniziarono ad apparire anche tra le dita di studentesse, impiegate e casalinghe, segnando la fine di un tabù; non a caso, nel 1970 una donna (Anna Magnani) comparve per la prima volta in uno spot italiano di sigarette TV, simbolo del cambiamento dei tempi.

Il fenomeno era in parte il frutto di strategie di marketing globali di decenni prima (come quella di Bernays negli USA) finalmente attecchite: l’industria aveva a lungo associato il fumo all’idea di emancipazione femminile, e ora quel messaggio trovava terreno fertile anche nel nostro Paese.

Purtroppo, a crescere di pari passo con il consumo, sarebbero stati anche i danni sanitari; inizialmente ignorati o sottovalutati dallo Stato italiano (purtroppo anche oggi minimizzati da molti medici o non riconosciuti direttamente legati al fumo passivo), interessato più alle entrate che alla salute pubblica.

Le prime leggi antifumo e le contraddizioni istituzionali (1970-1990)

A partire dagli anni ’70, con l’accumularsi di prove mediche schiaccianti sui danni da tabacco, l’Italia iniziò faticosamente a percorrere la strada delle restrizioni.

Fino ad allora, l’atteggiamento delle istituzioni era stato quantomeno ambiguo: da un lato campagne informative sui rischi sanitari cominciavano a comparire (il Ministero della Sanità diffuse negli anni ’70 opuscoli e spot radio di sensibilizzazione), dall’altro il Tesoro continuava a fare grande affidamento sul gettito delle sigarette e non era propenso a misure troppo drastiche che potessero ridurre i consumi.

Questa ipocrisia istituzionale risultava evidente: lo Stato avvertiva i cittadini che “il fumo uccide”, ma intanto ne traeva profitto e manteneva un regime di monopolio sulle vendite.

Una svolta storica si ebbe l’11 novembre 1975, quando fu approvata la prima legge organica antifumo in Italia (legge n.584/1975) ed essa vietò il fumo in alcuni locali pubblici e sui mezzi di trasporto, in particolare: corsie d’ospedale, aule scolastiche, sale d’attesa, cinema, teatri, sale da ballo, oltre che autobus, treni e aerei (in questi ultimi con l’eccezione di apposite “carrozze fumatori”).

Fu un provvedimento pionieristico a livello internazionale, che fece dell’Italia uno dei paesi all’avanguardia nella tutela dei non fumatori; tuttavia, la legge 584/1975 lasciava ancora ampia libertà di fumare in molti contesti (ristoranti, bar, uffici, ecc. non erano toccati dal divieto), e di fatto la sua applicazione rimase blanda per anni.

Nello stesso periodo, però, il legislatore intervenne anche sul versante della pubblicità: sempre nel 1975 si vietarono gli spot di sigarette in televisione e radio (legge 22 dicembre 1975 n.685), estendendo nel 1981 il divieto alle sale cinematografiche e ai cartelloni pubblicitari e di conseguenza, dagli anni ’80 ogni forma di promozione tabaccaria “above the line” fu eliminata: niente più réclame di sigarette su TV, cinema, affissioni o giornali (in Italia la pubblicità dei prodotti da fumo era ormai proibita su tutti i mass media tradizionali, in anticipo anche su normative europee).

Si trattava di misure importanti sulla carta, anche se è noto che l’industria del tabacco continuò a fare marketing in modo indiretto, ad esempio attraverso la pubblicità indiretta nei film, la sponsorizzazione di eventi sportivi (fino ai primi anni 2000 la Formula 1 vedeva monoposto decorate da marchi di sigarette) e altre forme più sottili.

Il Monopolio di Stato, da parte sua, aveva interesse a mantenere alto l’appeal dei propri prodotti: sebbene formalmente non facesse pubblicità, negli anni ’80 lanciò nuovi marchi e confezioni accattivanti (come le sigarette light MS, o le nuove versioni di Nazionali), nel tentativo di competere con le multinazionali straniere ormai presenti sul mercato italiano.

Intanto, la comunità scientifica portava alla luce un altro aspetto inquietante: non solo il fumatore danneggia se stesso, ma nuoce anche a chi gli sta intorno; i danni del fumo passivo furono documentati da studi pionieristici fin dagli anni ’70, e divulgati al grande pubblico negli anni ’80.

Una ricerca giapponese del 1981 dimostrò l’aumento di rischio tumorale nei familiari non fumatori conviventi con fumatori, aprendo gli occhi sull’effetto del “fumo di seconda mano”.

Organismi internazionali come l’OMS iniziarono campagne di sensibilizzazione e presto un’ampia letteratura scientifica confermò che l’esposizione al fumo altrui causa cancro ai polmoni, malattie cardiache e altre patologie e in Italia, queste evidenze contribuirono a dare ulteriore spinta alle normative antifumo: la legge 584/1975, inizialmente motivata più che altro dalla tutela dei minori e del decoro, venne riletta in chiave di protezione dei non fumatori sul luogo di lavoro e nei locali pubblici.

Tuttavia, l’attuazione pratica restava lacunosa: era comune negli anni ’80 vedere le targhe “vietato fumare” ignorate, mentre nei ristoranti e nelle aziende regnavano tolleranza e compromessi (zone fumatori simboliche, ecc.). Anche sul piano dell’istruzione pubblica, sebbene nelle scuole il fumo fosse proibito, era tutt’altro che raro imbattersi in professori o studenti che fumavano nei corridoi; per farla breve, vi era spesso una distonia tra la legge e la realtà sociale, tollerata anche dalle istituzioni pur di non alienarsi troppo i milioni di fumatori-elettori.

Gli anni ’80 e ’90 segnarono comunque un cambio di clima. La pericolosità del fumo divenne un fatto acclarato nell’opinione pubblica: si moltiplicarono le campagne informative (ad esempio, la Lega Italiana per la Lotta contro i Tumori istituì nel 1986 la Giornata Nazionale senza Tabacco) e il fumatore iniziò a essere visto non più come un personaggio glamour ma, sempre più, come un individuo soggetto a dipendenza e potenzialmente bisognoso di aiuto per smettere.

In parallelo, però, lo Stato italiano continuava a trovarsi in conflitto d’interessi: le entrate fiscali dal tabacco rimanevano considerevoli (nel 1980 circa il 4-5% delle entrate tributarie complessive proveniva da tabacchi, tra accise e IVA) e qualsiasi calo significativo dei consumi avrebbe aperto un buco di bilancio.

Si adottò perciò una strategia “a doppio binario”: inasprimento graduale dei divieti e delle tasse sulle sigarette, ma senza mai spingersi al punto di deprimere drasticamente il gettito; le accise vennero ritoccate verso l’alto più volte, sia per recuperare maggiori risorse sia (ufficialmente) per scoraggiare i consumi. In realtà, la domanda di sigarette si dimostrò abbastanza anelastica (il fumatore incallito paga anche prezzi maggiori pur di non rinunciare) e gli aumenti d’imposta riuscirono nell’intento di accrescere il gettito erariale, con buona pace dell’etica.

Una conseguenza indiretta di questa politica fiscale fu l’alimentarsi del contrabbando negli anni ’80-’90. Navi cariche di sigarette estere sbarcavano carichi illegali sulle coste adriatiche e nel Sud Italia, alimentando un mercato parallelo di “bionde” senza bollino dei Monopoli.

Si stima che a metà anni ’90 una quota significativa (10-20%) del consumo italiano fosse soddisfatta da sigarette di contrabbando, più economiche perché esentasse; lo Stato dovette allora impegnarsi in dure operazioni anti-contrabbando (celebre la “Operazione Primavera” a Napoli, 1984) e in accordi internazionali per arginare il fenomeno, al contempo cercando di non esasperare troppo la leva fiscale per non renderlo ancor più conveniente.

Questa tolleranza calibrata è un ulteriore esempio dell’atteggiamento bifronte delle istituzioni: abbastanza repressione da salvaguardare le entrate legali, ma mai una guerra totale al fumo che ne diminuisse drasticamente la diffusione.

Il nuovo millennio: restrizioni moderne e dipendenza fiscale persistente

Sul finire degli anni ’90, l’Italia si allineò definitivamente ai paesi più avanzati nelle politiche di controllo del tabacco, sebbene mantenendo intatto il proprio interesse economico nel settore. Il Trattato di Maastricht e le normative UE imposero la liberalizzazione di molti monopoli statali: il Monopolio dei tabacchi italiano fu progressivamente smantellato dal punto di vista industriale.

Nel 1998 furono eliminate le privative residue su prodotti collaterali (come carte da sigarette e fiammiferi), e nel 2003 si ebbe la completa privatizzazione dell’ENTE Tabacchi Italiani (ETI), braccio industriale dell’AAMS, acquisito dalla multinazionale British American Tobacco; si chiudeva così un’era: lo Stato italiano non produceva più direttamente sigarette.

Tuttavia, non rinunciava affatto ai proventi del vizio (e non ci rinuncia ora…): il controllo fu mantenuto sulla filiera distributiva (le rivendite di tabacchi restano concessioni statali) e soprattutto sulla fiscalità; in pratica, da allora il mercato è liberalizzato nella produzione e importazione, ma lo Stato ne controlla prezzi e vendita tramite accise uniformi e la rete dei tabaccai autorizzati.

Le sigarette divennero un prodotto in concorrenza (Marlboro, MS, Winston, etc. si contendono i consumatori), ma il fisco applica su ogni pacchetto un prelievo elevatissimo, in parte fisso e in parte proporzionale al prezzo. Il risultato? L’Erario continua a incassare somme ingenti: nel 2001 il gettito da tabacchi lavorati era circa 10 miliardi di euro; oggi, nonostante il calo dei fumatori, grazie agli aumenti d’imposta, frutta attorno ai 14 miliardi l’anno; si tratta di fondi vitali (per fare un confronto, equivalgono grosso modo all’intero bilancio annuale dell’Università italiana).

Questa dipendenza fiscale dallo “spinello di Stato” è il nodo che rende ancora oggi ambivalente l’atteggiamento delle istituzioni.

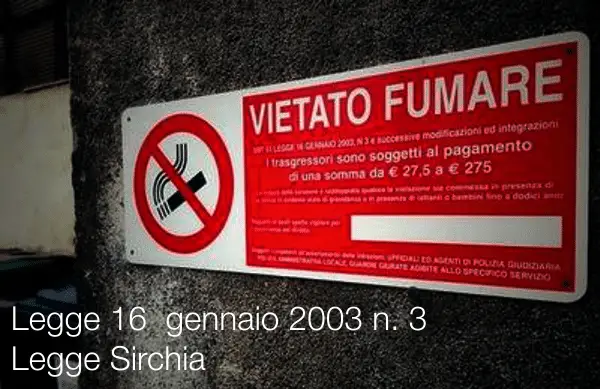

Sul piano normativo, i primi anni 2000 hanno visto l’adozione di misure molto più rigorose a tutela della salute pubblica. La pietra miliare è la cosiddetta legge Sirchia (legge 3/2003, dal nome del Ministro della Salute Girolamo Sirchia), entrata in vigore il 10 gennaio 2005: essa estese il divieto di fumo a tutti i locali chiusi accessibili al pubblico – bar, ristoranti, uffici, discoteche – con poche eccezioni come apposite sale fumatori isolate.

L’Italia divenne così uno dei primi grandi paesi europei a introdurre un divieto generalizzato di fumo nei luoghi pubblici, misura accolta inizialmente con scetticismo ma rivelatasi di enorme impatto.

Da un giorno all’altro scomparvero le dense nuvole di fumo da ristoranti e uffici; i non fumatori poterono respirare aria libera in luoghi prima appestati; l’esposizione al fumo passivo calò drasticamente.

La legge Sirchia è considerata un successo di civiltà e salute pubblica, tanto che diversi studi le attribuiscono una riduzione misurabile dei ricoveri per infarto e altre patologie nelle annate successive e di certo, essa segnò un forte cambiamento nella percezione sociale del fumo: da comportamento ovunque tollerato a pratica confinata negli spazi privati (o all’aperto); ormai vedere qualcuno fumare in ambienti chiusi lavorativi o ricreativi è divenuto inaccettabile, un cambio di paradigma impensabile fino a pochi decenni prima.

Parallelamente, ulteriori provvedimenti hanno stretto le maglie: ad esempio il divieto di vendita ai minori è stato innalzato a 18 anni (portandosi in linea con la maggior parte dei paesi, mentre dal 1934 al 2012 era paradossalmente rimasto a 16 anni), con sanzioni severe ai tabaccai in caso di trasgressione.

Dal 2016, recependo la Direttiva Europea 2014/40/UE, l’Italia ha introdotto avvertenze shock con immagini sui pacchetti (occupano il 65% della superficie) e ha proibito gli aromi caratterizzanti nelle sigarette (come mentolo).

Inoltre è stata regolamentata la nuova frontiera del consumo: le sigarette elettroniche e i dispositivi a tabacco riscaldato, equiparandoli in parte ai prodotti da fumo tradizionali per quanto riguarda divieti di pubblicità e tassazione.

Non ultimo, si è esteso il divieto di fumo a contesti prima non considerati: ad esempio è ora vietato fumare in auto in presenza di minori o donne incinte, nonché in prossimità di ospedali e scuole (norme introdotte con il d.lgs. 6/2016) e si tratta di passi avanti importanti verso la denormalizzazione del fumo nella società.

Eppure, anche nel nuovo millennio, permangono evidenti contraddizioni. Il numero di fumatori in Italia, pur in calo rispetto a decenni fa, rimane significativo: nel 2022 la prevalenza di fumatori adulti era del 24,2% (in aumento di 2 punti rispetto al 2019) segno che quasi un quarto degli italiani continua a fumare nonostante tutto.

Questi fumatori garantiscono ogni anno allo Stato miliardi di euro in entrate: lo stesso Ministero dell’Economia conta su tali fondi, tanto che ogni manovra finanziaria aggiorna le stime di gettito da tabacch; emblematico è l’atteggiamento verso i prodotti alternativi: quando le e-cigarette esplosero sul mercato intorno al 2010, riducendo le vendite di sigarette, la reazione dello Stato fu di equipararle fiscalmente al tabacco, imponendo accise sui liquidi da inalazione.

Analogamente, i dispositivi “heat-not-burn” (tabacco riscaldato) sono tassati a una quota dell’accisa sulle sigarette analoghe, così da non lasciare scoperta alcuna fetta di consumo.

Questo rivela come l’Erario cerchi di adattarsi per non perdere gettito, anche quando la tecnologia o il mercato offrono potenziali vie per ridurre i danni del fumo e le associazioni per la salute pubblica sottolineano come l’Italia, pur avendo adottato leggi antifumo efficaci, resti finanziariamente dipendente dal tabacco: una dipendenza che può condizionare la volontà politica di spingersi verso misure ancora più stringenti (come l’aumento drastico dei prezzi, il confezionamento neutro dei pacchetti o il divieto di vendita ai nati dopo una certa data, misure discusse a livello internazionale per arrivare a una “generazione smoke-free”). Di fatto, l’approccio attuale resta moderato: si cerca di conciliare la tutela della salute con la salvaguardia delle entrate statali.

Un caso recente di questa ambiguità si è visto nelle posizioni italiane in sede UE: nel 2023 l’Italia ha frenato su una proposta di revisione della normativa europea sul tabacco che puntava a restrizioni più severe, preoccupata (secondo molti osservatori) dell’impatto sul proprio settore fiscale e agricolo (il nostro paese è ancora produttore di tabacco grezzo, specialmente in Veneto, Umbria, Campania, con migliaia di posti di lavoro legati alla filiera)cbdmania.itcbdmania.it.

Lo Stato italiano, insomma, cammina sul filo di un equilibrio difficile: da un lato è impegnato, anche per obblighi internazionali (OMS, UE), a ridurre il consumo di tabacco e le morti fumo-correlate; dall’altro rimane prigioniero del flusso di denaro che le sigarette generano nelle casse pubbliche.

Conclusione: un vizio privato, una virtù pubblica?

Ripercorrendo questa storia dal 1861 a oggi, appare chiaro come il tabacco in Italia sia stato a lungo un vizio incoraggiato e sfruttato dallo Stato e per oltre un secolo il Regno d’Italia prima e la Repubblica poi hanno promosso, o quantomeno non ostacolato, la diffusione del fumo, traendone vantaggio economico e politico. Il Monopolio di Stato dei tabacchi (nato per sanare i bilanci del nuovo Regno unitario) è l’emblema di questa attitudine: ha garantito per decenni introiti fiscali ingenti senza curarsi dei costi umani in termini di salute.

Quando nel Novecento le sigarette divennero un costume di massa (alimentato anche dalla propaganda pubblicitaria e dalla tolleranza istituzionale), lo Stato italiano ne fu complice e beneficiario; ha tassato il vizio anziché proibirlo, lo ha regolato e standardizzato invece di combatterlo, trasformando una dipendenza pericolosa in un sostegno per le finanze pubbliche.

Solo a partire dall’ultimo quarto del XX secolo, di fronte all’evidenza schiacciante di una vera e propria epidemia di malattie fumo-correlate, lo Stato ha iniziato ad invertire la rotta, introducendo divieti e campagne di prevenzione.

Lo ha fatto con moderazione e gradualità, in parte per non compromettere un gettito fiscale divenuto strutturale e ancora oggi, nonostante le leggi antifumo abbiano fatto dell’Italia un paese modello per equilibrio tra libertà individuali e tutela della salute collettiva, permane una sottile linea di ipocrisia istituzionale: il fumo è ufficialmente scoraggiato e bandito dalla vita pubblica, ma le casse statali continuano a essere alimentate dai fumatori. In altre parole, il “vizietto” nazionale è stato represso quanto basta per proteggere i non fumatori, ma non così tanto da estirparne davvero la pratica – anche perché, finché ci saranno sigarette vendute, ci saranno tasse da incassare.

La storia del tabacco in Italia è dunque paradigmatica di un conflitto di interessi durato oltre 150 anni: da un lato la salute pubblica e l’etica, dall’altro il profitto statale e gli interessi economici. Un conflitto che il Paese ha gestito con oscillazioni e compromessi, passando dall’estrema permissività iniziale alle restrizioni odierne, ma senza mai rinunciare completamente a quella “rendita da nicotina” su cui ha costruito pezzi del proprio sviluppo.

Comprendere questa vicenda significa anche gettare luce sulle sfide future: se davvero si vorrà un’Italia libera dal fumo, occorrerà trovare alternative a quei miliardi di euro che ogni anno il tabacco versa allo Stato, spezzando finalmente l’abbraccio finanziario con un’abitudine che uccide decine di migliaia di cittadini ogni anno. Solo allora l’ipocrisia potrà dirsi risolta, trasformando quella che fu per troppo tempo una “virtù” pubblica (per l’erario) di nuovo in un vizio privato da debellare senza riserve.