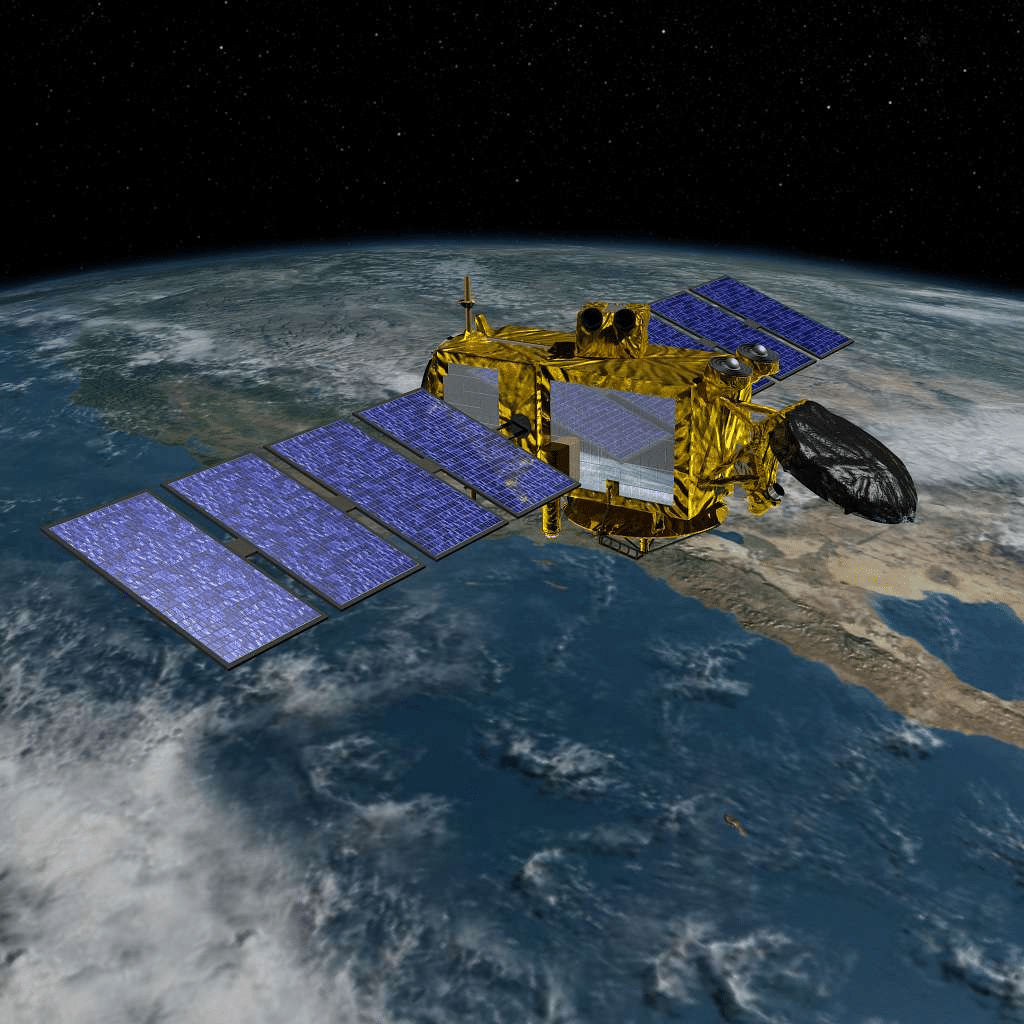

Nel 2022 venne lanciato il satellite SWOT che già in passato ci ha mostrato delle potenzialità non indifferenti, come il caso dei mini-vortici (eddy).

Nel settembre 2023, una strana vibrazione ha iniziato a percorrere il pianeta: ogni 90 secondi, per nove giorni consecutivi, i sismografi di tutto il mondo registravano un segnale anomalo.

Il fenomeno si è ripetuto un mese dopo, lasciando perplessi gli scienziati: nessun terremoto, nessuna esplosione e nemmeno la nave militare danese giunta sul posto (un remoto fiordo della Groenlandia) era riuscita a trovare una spiegazione.

Quasi un anno dopo, finalmente il mistero è stato risolto; e lo si deve a SWOT, un nuovo satellite che ridefinisce il modo in cui osserviamo il nostro pianeta.

Secondo due studi, le vibrazioni furono causate da due mega-tsunami innescati da frane glaciali, causate a loro volta dal riscaldamento climatico. Le onde si sarebbero intrappolate nel fiordo, creando un raro fenomeno noto come onda stazionaria (seiche): un rimbalzo continuo dell’acqua avanti e indietro, abbastanza potente da scuotere la crosta terrestre.

Il problema? Fino ad ora, nessun sensore era stato in grado di rilevare direttamente queste onde.

Come ha fatto SWOT a “vedere” ciò che era invisibile?

Lanciato a dicembre 2022, SWOT (Surface Water and Ocean Topography) è una missione spaziale con uno scopo ambizioso: mappare il livello delle acque su quasi tutta la superficie terrestre, oceani inclusi. Il cuore della missione è KaRIn, uno strumento radar avanzatissimo che può misurare le variazioni dell’acqua con una precisione di pochi centimetri su aree molto estese.

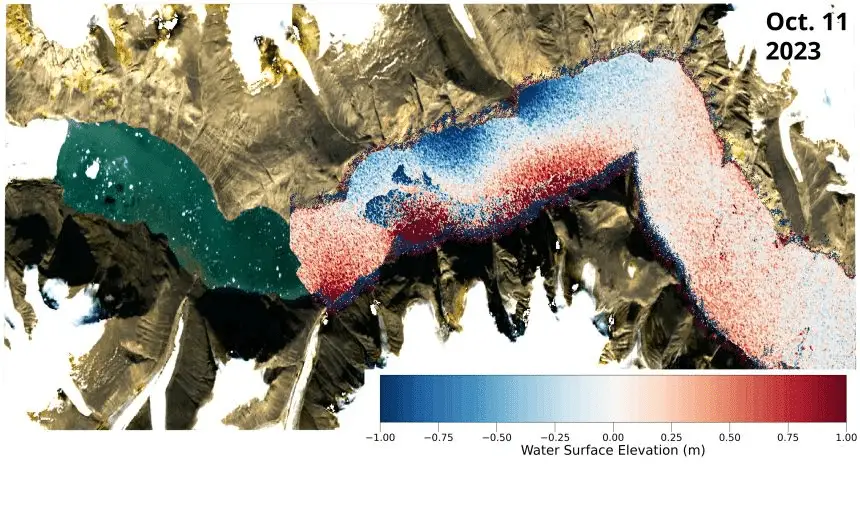

Usando i dati di SWOT, i ricercatori di Oxford sono riusciti a generare mappe altimetriche del fiordo colpito poco dopo gli tsunami. Le mappe mostravano un’alternanza regolare: l’acqua si inclinava prima da un lato del fiordo, poi dall’altro, segno inequivocabile di un movimento oscillatorio tipico delle seiches.

Per confermare l’origine del fenomeno, i ricercatori hanno poi confrontato queste mappe con micro-spostamenti della crosta terrestre rilevati a migliaia di chilometri di distanza, e con le condizioni meteo e di marea locali: nessun altro evento poteva spiegare quei segnali se non le onde stazionarie post-tsunami.

Il clima estremo richiede strumenti estremi

“Il cambiamento climatico sta generando eventi sempre più estremi, soprattutto in zone remote come l’Artico, dove non possiamo installare sensori fisici ovunque“, ha spiegato Thomas Monahan, autore principale dello studio. “Grazie a tecnologie come SWOT possiamo osservare e comprendere fenomeni che fino a poco fa ci sfuggivano del tutto.”

Il professor Thomas Adcock aggiunge: “Siamo solo all’inizio. Con questi dati potremo capire molto di più su tsunami, mareggiate e onde anomale. Ma dovremo anche affidarci all’intelligenza artificiale e alla fisica degli oceani per interpretarli al meglio.”

Perché ci riguarda da vicino?

Quello che è successo in un angolo sperduto della Groenlandia è un avvertimento per tutti noi e le dinamiche del clima e degli oceani stanno cambiando, e cambiano dove nessuno guarda e l’utilizzo combinato di tecnologia all’avanguardia e analisi scientifica ci permette di leggere questi segnali deboli e prepararci, per quanto possibile, agli effetti collaterali di un pianeta che sta entrando in una nuova fase climatica.