Le stelle simili al Sole producono un’enorme esplosione di radiazioni, in media una volta ogni cento anni per stella e questi super-brillamenti rilasciano più energia di un trilione di bombe a idrogeno, rendendo tutti i brillamenti solari registrati finora pallidi in confronto.

Questa stima si basa su un’analisi di 56.450 stelle simili al Sole, presentata da un team internazionale di ricercatori guidato dall’Istituto Max Planck per la Ricerca sul Sistema Solare (MPS) in Germania, il 13 dicembre 2024 sulla rivista Science; lo studio mostra che ricerche precedenti avevano sottovalutato significativamente il potenziale eruttivo di queste stelle.

Dai dati del telescopio spaziale Kepler della NASA, i super-brillamenti delle stelle simili al Sole si verificano da dieci a cento volte più frequentemente di quanto si pensassee anche il Sole potrebbe essere in grado di produrre eruzioni altrettanto violente.

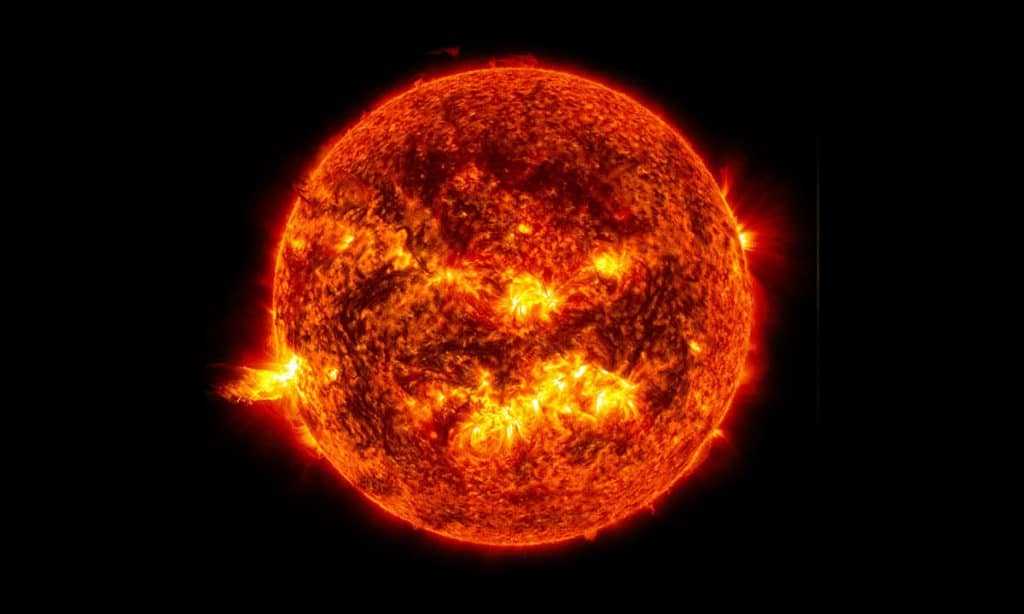

Il Sole: una stella imprevedibile

Non c’è dubbio che il Sole sia una stella capricciosa, come dimostrano le eccezionali tempeste solari di quest’anno, alcune delle quali hanno prodotto aurore spettacolari anche a basse latitudini, ma il nostro astro potrebbe diventare ancora più irrequieto? Tracce dei suoi “capricci” più violenti si trovano nei tronchi di alberi preistorici e nei campioni di ghiaccio millenario.

Tuttavia, da queste fonti indirette non è possibile determinare la frequenza dei super-brillamenti. Le misurazioni dirette delle radiazioni solari che raggiungono la Terra sono disponibili solo dall’inizio dell’era spaziale.

Un altro modo per comprendere il comportamento a lungo termine del Sole è studiare le stelle, come fa il nuovo studio. I moderni telescopi spaziali osservano migliaia di stelle e ne registrano le fluttuazioni di luminosità nella luce visibile.

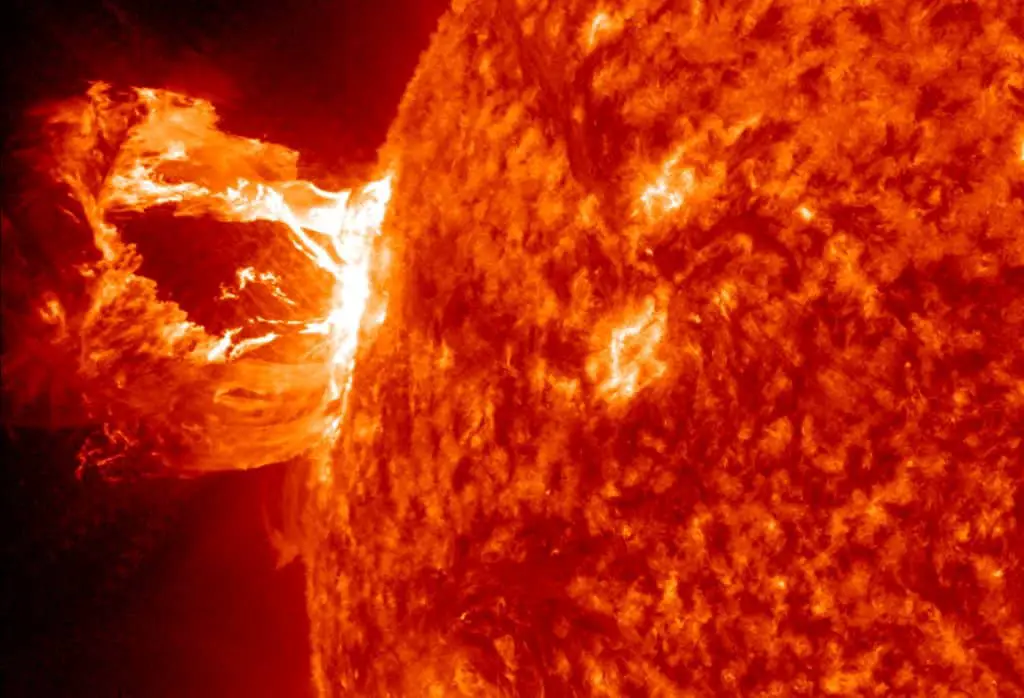

I super-brillamenti, che rilasciano oltre un ottilione di joule in breve tempo, si manifestano nei dati come picchi improvvisi e marcati di luminosità. “Non possiamo osservare il Sole per migliaia di anni,” spiega il professor Sami Solanki, direttore del MPS e coautore dello studio. “Possiamo però monitorare il comportamento di migliaia di stelle simili al Sole per brevi periodi, stimando così la frequenza dei super-brillamenti“, aggiunge.

Alla ricerca di stelle parenti stretti del Sole

Nel nuovo studio, il team, che include ricercatori delle università di Graz (Austria), Oulu (Finlandia), dell’Osservatorio Astronomico Nazionale del Giappone, dell’Università del Colorado Boulder (USA), del Commissariato per l’Energia Atomica e le Energie Alternative di Parigi-Saclay e dell’Università di Parigi-Cité, ha analizzato i dati di 56.450 stelle simili al Sole osservate dal telescopio Kepler tra il 2009 e il 2013. “Nel loro complesso, i dati di Kepler ci forniscono evidenza di 220.000 anni di attività stellare,” spiega il professor Alexander Shapiro dell’Università di Graz.

Un elemento cruciale per lo studio è stata la selezione accurata delle stelle. Le stelle considerate dovevano essere particolarmente simili al Sole per temperatura e luminosità superficiale. Inoltre, i ricercatori hanno escluso numerose fonti di errore, come radiazioni cosmiche, asteroidi o comete di passaggio, nonché stelle non simili al Sole che potevano apparire erroneamente vicine a una stella simile al Sole nelle immagini di Kepler. Per farlo, il team ha analizzato con attenzione le immagini di ogni potenziale super-brillamento – che occupavano solo pochi pixel – e ha contato solo gli eventi attribuibili con certezza a una delle stelle selezionate.

Grazie a questo approccio, i ricercatori hanno identificato 2889 super-brillamenti su 2527 delle 56.450 stelle osservate. In media, una stella simile al Sole produce un super-brillamento circa una volta ogni secolo.

“Le simulazioni ad alte prestazioni dei meccanismi di dinamo magnetica di queste stelle spiegano facilmente le origini magnetiche dell’intenso rilascio di energia durante i super-brillamenti,” afferma il dottor Allan Sacha Brun del Commissariato di Parigi-Saclay e dell’Università di Parigi-Cité.

Sorprendentemente frequenti

“Siamo rimasti molto sorpresi nello scoprire che le stelle simili al Sole sono soggette a super-brillamenti così frequenti,” commenta il primo autore dello studio, il dottor Valeriy Vasilyev del MPS. Studi precedenti avevano stimato intervalli medi di mille o addirittura diecimila anni, ma tali studi non erano in grado di determinare con precisione la fonte del brillamento osservato e si limitavano a stelle senza vicini troppo prossimi nelle immagini del telescopio. Il nuovo studio è il più preciso e sensibile fino ad oggi.

Intervalli di tempo più lunghi tra eventi estremi del Sole sono stati proposti anche studiando tracce di violente tempeste solari sulla Terra.

Quando un flusso particolarmente intenso di particelle energetiche solari raggiunge l’atmosfera terrestre, genera una quantità rilevabile di isotopi radioattivi come il carbonio-14 (14C), che si deposita in archivi naturali come gli anelli degli alberi e il ghiaccio glaciale. Anche migliaia di anni dopo, l’incremento di particelle energetiche può essere dedotto misurando la quantità di 14C.

Grazie a questa tecnica, i ricercatori hanno identificato cinque eventi estremi di particelle solari e tre candidati negli ultimi 12.000 anni dell’Olocene, con una frequenza media di uno ogni 1500 anni. L’evento più violento sembra essersi verificato nel 775 d.C.

È comunque probabile che nel passato si siano verificati più super-brillamenti e eventi estremi. “Non è chiaro se i brillamenti giganti siano sempre accompagnati da espulsioni di massa coronale e quale sia la relazione tra super-brillamenti ed eventi estremi di particelle solari. Questo richiede ulteriori indagini“, sottolinea il professor Ilya Usoskin dell’Università di Oulu.

Prevedere il pericoloso meteo spaziale

Il nuovo studio non prevede quando il Sole produrrà il prossimo super-brillamento, ma invita alla cautela. “Questi dati ci ricordano che anche gli eventi solari più estremi fanno parte del repertorio naturale del Sole“, afferma la dottoressa Natalie Krivova del MPS.

Durante l’evento di Carrington del 1859, una delle tempeste solari più violente degli ultimi 200 anni, la rete telegrafica crollò in gran parte dell’Europa settentrionale e del Nord America. Secondo le stime, il brillamento associato rilasciò solo un centesimo dell’energia di un super-brillamento: oggi, oltre all’infrastruttura terrestre, sarebbero a rischio soprattutto i satelliti.

La preparazione più importante contro forti tempeste solari è una previsione affidabile e tempestiva e per precauzione, i satelliti potrebbero essere spenti; dal 2031, la sonda spaziale Vigil dell’ESA aiuterà in questo compito.

Dal suo punto di osservazione nello spazio, scruterà il Sole lateralmente, notando prima delle sonde terrestri i processi che potrebbero generare pericolosi eventi di meteo spaziale; l’MPS sta attualmente sviluppando il Polarimetric and Magnetic Imager per questa missione.