Lo scafismo è un’antica e orribile forma di esecuzione capitale o tortura che affonda le sue radici nella Persia achemenide. Il termine deriva dal greco skaphe, che significa “imbarcazione” o “barca”, un riferimento diretto al metodo impiegato per infliggere la pena. Non si trattava di un semplice atto di violenza, ma di una punizione elaborata e metodica, progettata per causare una morte lenta e agonizzante, prolungando al massimo la sofferenza della vittima. L’obiettivo era la totale umiliazione e decomposizione del corpo, inflitta in modo che la natura stessa diventasse uno strumento di tortura.

La procedura dello scafismo

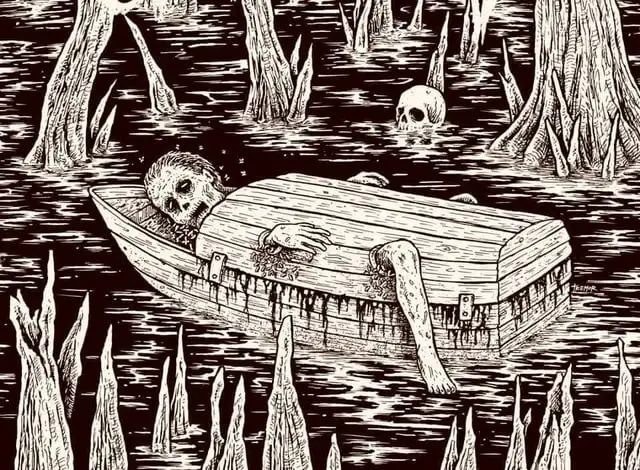

La procedura dello scafismo era un rituale di crudeltà. La vittima, dopo essere stata spogliata, veniva immobilizzata all’interno di un tronco d’albero cavo o, più comunemente, tra due canoe sovrapposte e legate saldamente tra loro. Dallo spazio ristretto tra le due imbarcazioni, sporgevano solo la testa, le mani e i piedi. Questo confinamento forzato impediva ogni movimento significativo e rendeva la persona completamente inerme.

Una volta immobilizzata, la canoa con la vittima veniva posizionata in uno specchio d’acqua stagnante, come un lago o una palude, o lasciata esposta al sole cocente. Questo ambiente era scelto per la sua capacità di accelerare il processo di decomposizione e di attrarre insetti. La fase successiva era l’applicazione di una miscela nauseabonda di latte e miele sulle parti del corpo esposte: il viso, le mani e i piedi. Questa miscela non solo nutriva la vittima, ma serviva soprattutto ad attrarre sciami di insetti, tra cui vespe, api e, soprattutto, mosche.

Il miele e il latte fungevano da nutrimento per la vittima, costretta a ingerirli forzatamente per prolungare la sua esistenza e, di conseguenza, la sua agonia. Man mano che il tempo passava, la combinazione di immobilità, calore e alimentazione forzata portava a una inevitabile e rapida decomposizione interna. I liquidi corporei e le feci che si accumulavano all’interno del guscio di legno e tra le canoe diventavano un terreno fertile per la proliferazione di larve e vermi.

Il processo di sofferenza si intensificava di giorno in giorno. Le larve e gli insetti che venivano attratti dal miele e dal latte iniziavano a depositare le loro uova sul corpo della vittima. Queste larve si schiudevano rapidamente e cominciavano a nutrirsi della carne viva e in decomposizione. La morte non sopraggiungeva per fame o sete, ma per una combinazione devastante di shock settico, disidratazione e gangrena, unita a un tormento psicologico insostenibile.

Lo scafismo rappresentava una delle forme più crudeli di esecuzione, non tanto per la velocità del suo esito, quanto per l’incredibile lentezza e l’intento meticoloso di massimizzare il dolore fisico e la degradazione del corpo. Le fonti storiche, sebbene frammentarie, descrivono il suo impiego come un deterrente estremo, un monito terrificante contro la disobbedienza o la tradimento.

L’alimentazione forzata e le sue crudeli finalità

La tortura dello scafismo, oltre all’immobilità e all’esposizione, si basava su un elemento centrale e di un sadismo particolare: l’alimentazione forzata della vittima. La dieta era costituita esclusivamente da latte e miele, una miscela che, sebbene apparentemente innocua, era in realtà parte integrante del meccanismo di agonia. Questa pratica non era casuale, ma perseguiva un duplice e spietato obiettivo, trasformando il nutrimento in un ulteriore strumento di sofferenza.

La prima ragione per l’uso di latte e miele era quella di impedire alla vittima di morire per inedia. Attraverso un’alimentazione costante, i carnefici si assicuravano che il corpo avesse l’energia minima per sopravvivere. Questo atto, apparentemente benevolo, era in realtà il presupposto per prolungare l’agonia. La morte non doveva essere rapida, ma il risultato di un lento e progressivo disfacimento fisico, che la vittima era costretta a subire in pieno stato di coscienza.

Il prolungamento della vita era fondamentale per permettere che gli altri elementi della tortura – l’esposizione agli elementi e l’attacco degli insetti – potessero agire in modo totale. Questo faceva dello scafismo non un’esecuzione, ma una forma di tormento esistenziale, in cui la speranza di una rapida fine veniva sistematicamente negata.

La seconda e forse più macabra finalità dell’alimentazione a base di latte e miele era quella di scatenare attacchi di diarrea incontrollabile. Questa miscela, spesso lasciata a inacidire e a fermentare al sole, era un potente lassativo. La vittima, costretta a rimanere immobile all’interno di una canoa o di un tronco cavo, si ritrovava immersa nelle proprie feci.

Questa condizione igienica disastrosa aveva una duplice conseguenza. In primo luogo, amplificava l’umiliazione e la sofferenza, poiché il corpo della vittima si decomponeva anche a causa di infezioni. In secondo luogo, le feci, in decomposizione all’interno dello spazio angusto, agivano come un irresistibile attrattivo per sciami di insetti, in particolare mosche e larve.

Questi insetti non si limitavano a cibarsi delle parti del corpo ricoperte di miele. Attratti dalle feci e dal decadimento organico, si introducevano anche nelle cavità del corpo, in particolare nell’ano. Qui, deponevano le loro uova, dando il via a un processo di infestazione interna. Le larve, una volta schiuse, cominciavano a nutrirsi dei tessuti interni, provocando un’infezione generalizzata e settica che portava a una morte lenta e terribile. Era un ciclo di tortura e decomposizione in cui la vittima, nutrendosi per vivere, innescava involontariamente il processo che avrebbe portato alla sua distruzione finale.

Lo shock settico: il culmine della sofferenza

La morte per scafismo non era un evento improvviso, ma il risultato ineluttabile di un’agonia prolungata. Il processo, avviato dall’immobilità e dall’alimentazione forzata, culminava in una delle sue conseguenze più fatali: lo shock settico.

La miscela di miele e latte, le feci accumulate e le punture degli insetti creavano un ambiente ideale per la proliferazione di batteri patogeni. Ogni puntura, ogni morso e ogni uovo deposto sulla pelle e nelle cavità del corpo apriva una via d’ingresso per le infezioni. Le larve che si nutrivano della carne viva e in decomposizione non facevano altro che accelerare il processo. Il corpo, già debilitato, diventava una colonia di microrganismi ostili.

L’infezione si diffondeva rapidamente nel flusso sanguigno, scatenando una risposta infiammatoria sistemica e incontrollata. Questo stato, noto come sepsi, portava a un brusco calo della pressione sanguigna e al malfunzionamento degli organi vitali. La morte per shock settico, quindi, non era un evento isolato, ma il tragico epilogo di una serie di attacchi subiti dal corpo, che non era più in grado di difendersi.

Una delle più celebri e agghiaccianti testimonianze dello scafismo ci viene da Plutarco, storico e biografo greco. Nella sua opera Vite Parallele, Plutarco descrive la morte di Mitridate, un soldato persiano condannato a questa tortura. Secondo il racconto, Mitridate, a seguito di un presunto tradimento, fu sottoposto al supplizio. La sua agonia durò un tempo incredibilmente lungo: ben 17 giorni.

Questo dettaglio, seppur terrificante, sottolinea la natura peculiare dello scafismo. La tortura era progettata per essere un’esperienza estenuante e prolungata, in cui il dolore e l’umiliazione si amplificavano di giorno in giorno. La storia di Mitridate non è solo un resoconto di una morte orribile, ma la prova dell’efficacia di questa tortura nel prolungare la sofferenza fino al limite estremo della resistenza umana. La durata del suo calvario mette in luce l’intento metodico e crudele dei suoi ideatori, che avevano perfezionato un metodo per estendere la vita della vittima al solo scopo di massimizzarne l’agonia.

Per maggiori informazioni consulta il The Horror of Orientalism: Scaphism and Its Uses.