Da tempo, la superficie lunare era vista come un territorio inospitale, priva di atmosfera, con giorni lunari che durano circa quattordici giorni terrestri e notti altrettanto lunghe, avvolta in un freddo glaciale e soggetta a fluttuazioni termiche estreme. In questo contesto, quel che serve più di tutto è una fonte energetica efficace, stabile e continua – qualcosa che l’energia solare non può garantire a prescindere dalle condizioni ambientali.

È qui che emerge l’ambizione della NASA, guidata dall’amministratore ad interim Sean Duffy: installare un reattore nucleare lunare da 100 kilowatt sul nostro satellite entro il 2030, un progetto che rappresenta tanto una sfida tecnologica quanto una corsa geopolitica.

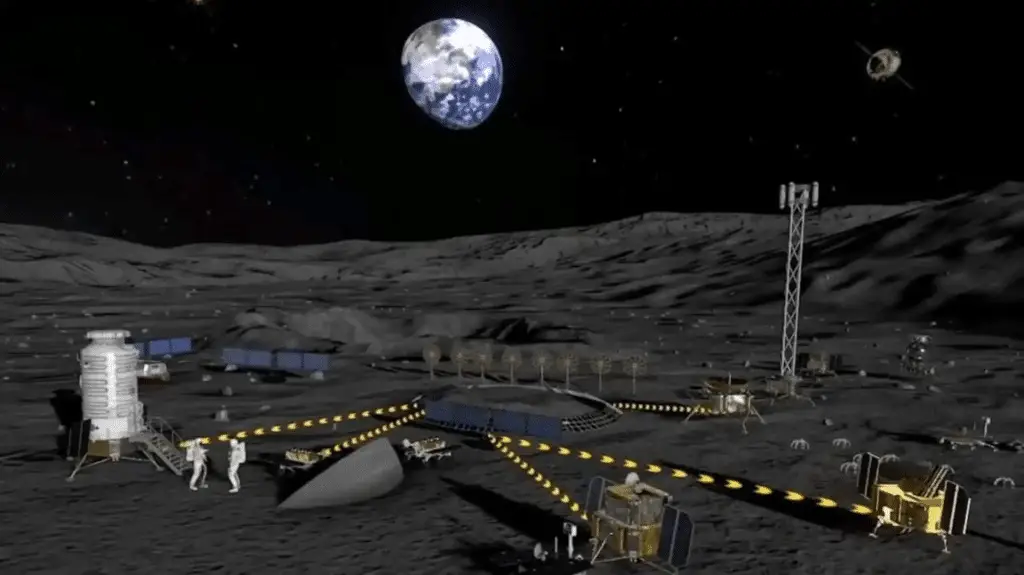

Questa direttiva, emanata formalmente il 31 luglio 2025, invita l’agenzia a individuare un responsabile del progetto entro 30 giorni e a lanciare una richiesta di proposte dal settore privato entro 60 giorni, con l’obiettivo di sviluppare, costruire e inviare – possibilmente al Polo Sud, una regione considerata strategica per le risorse – un reattore nucleare lunare capace di alimentare non solo habitat e strumenti scientifici, ma anche potenziali attività minerarie e infrastrutture industriali.

Il senso di urgenza è dettato anche da motivazioni geopolitiche infatti Cina e Russia hanno manifestato l’intenzione di collocare un reattore nulceare lunare entro la metà degli anni 2030, e se ci riuscissero per primi, potrebbero imporre “keep-out zones” (zone vietate), impedendo alle missioni statunitensi di accedere liberamente a preziose aree lunari.

La NASA intende dunque agire con decisione, accelerando le tempistiche di sviluppo per questo reattore nucleare lunare, e coinvolgendo partner industriali capaci di operare in tempi stretti.

Questa iniziativa segna una svolta significativa, se fino al 2022 gli sforzi erano concentrati su un sistema da 40 kW, sviluppato con contratti da 5 milioni di dollari ciascuno e affidato a aziende come Lockheed Martin, Westinghouse e IX (consorzio di Intuitive Machines e X-energy), ora il salto è a livello industriale – si punta a una potenza più che doppia, entro un orizzonte temporale molto più ristretto.

Il potenziale impatto è enorme, dotare la Luna di un reattore nucleare lunare stazionario significa rendere possibili missioni di lunga durata, insediamenti umani stabili e la transizione verso Marte, dove l’affidabilità energetica sarà ancora più cruciale. Inoltre, stabilire presenza e infrastrutture significa incidere concretamente nel dominio spaziale globale – un aspetto che la NASA considera strategico.

Il pubblico è in fermento, ma a che punto siamo con il reattore nucleare lunare?

Se l’annuncio della NASA ha già acceso l’immaginazione del pubblico, è dietro le quinte che si gioca la partita più complessa, infatti realizzare un reattore nucleare lunare non è semplicemente questione di costruirlo e spedirlo: bisogna progettarlo in modo che sopravviva alle vibrazioni del lancio, agli impatti delle polveri lunari, alle temperature che oscillano da +120 a –170 °C e a un’assenza totale di manutenzione umana per mesi, se non anni.

La parola chiave qui è “affidabilità”, dove ogni componente deve essere pensato per un ciclo di vita lungo e per un funzionamento continuo, indipendente dall’illuminazione solare o da eventuali malfunzionamenti dei sistemi di supporto.

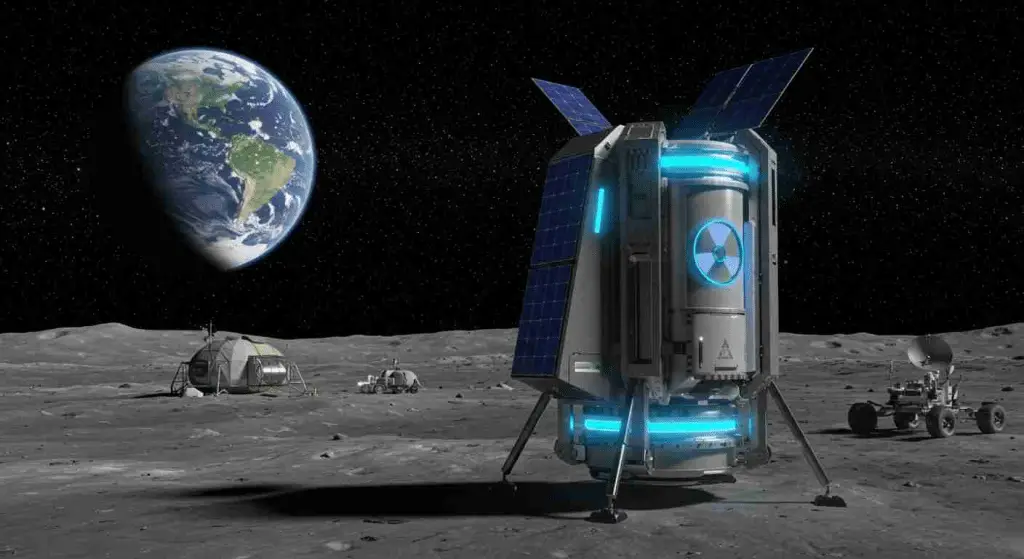

L’architettura ipotizzata per questo reattore nucleare lunare rientra nel programma Fission Surface Power, un’iniziativa che punta a sistemi compatti, modulari e scalabili. A differenza dei reattori nucleari terrestri, questi impianti non avranno bisogno di grandi torri di raffreddamento o infrastrutture massive: sfrutteranno scambiatori di calore a circuito chiuso e sistemi di conversione energetica come i motori Stirling o turbine a gas in miniatura.

La scelta di un reattore nucleare lunare a bassa potenza rispetto a quelli commerciali terrestri riduce i rischi e semplifica la gestione del combustibile nucleare, che probabilmente sarà uranio a basso arricchimento, meno problematico dal punto di vista della sicurezza internazionale.

Questa tecnologia è pensata per essere trasportata in un modulo unico, che arrivi sulla Luna già pronto o quasi al funzionamento, ed una volta dispiegato, potrebbe alimentare habitat pressurizzati, laboratori scientifici, sistemi di estrazione dell’acqua dal ghiaccio e impianti di produzione di carburante per razzi.

Proprio la possibilità di produrre propellenti sul posto è considerata un moltiplicatore di capacità, infatti ridurrebbe il numero di missioni di rifornimento dalla Terra, abbassando i costi e aprendo la porta a viaggi interplanetari più sostenibili.

Naturalmente, il progetto del reattore nucleare lunare si muove su un terreno delicato, la presenza di materiale fissile sulla Luna implica la necessità di norme internazionali chiare per evitare tensioni diplomatiche.

Finora, il Trattato sullo spazio extra-atmosferico del 1967 proibisce l’installazione di armi nucleari nello spazio, ma non vieta l’uso pacifico dell’energia nucleare, ciononostante in un clima di crescente competizione spaziale, la sottile linea tra applicazioni civili e militari richiederà trasparenza e cooperazione per evitare sospetti reciproci.

Gli aspetti ambientali di questo reattore nucleare lunare, seppur molto diversi da quelli terrestri, non sono trascurabili, per l’appunto un eventuale incidente al reattore, soprattutto in fase di lancio, solleverebbe interrogativi sull’impatto radioattivo.

La NASA, consapevole di questi rischi, ha avviato analisi approfondite per garantire che ogni sistema sia sicuro sia durante il viaggio sia nell’operatività lunare, ma alcuni critici ricordano l’incidente del satellite sovietico Cosmos 954 del 1978, precipitato in Canada con a bordo un reattore nucleare; episodi come questo restano moniti severi per ogni progetto futuro.

Sul fronte industriale, il programma alla base del reattore nucleare lunare promette ricadute tecnologiche dirette anche sulla Terra, le tecnologie di miniaturizzazione, isolamento termico, gestione energetica e materiali ad alta resistenza potrebbero trovare applicazioni in ambienti estremi terrestri: dalle basi polari alle operazioni offshore, fino all’alimentazione di aree remote prive di connessione alla rete elettrica.

In altre parole, un reattore nucleare lunare non è solo un passo nello spazio, ma anche un laboratorio per innovazioni energetiche globali.

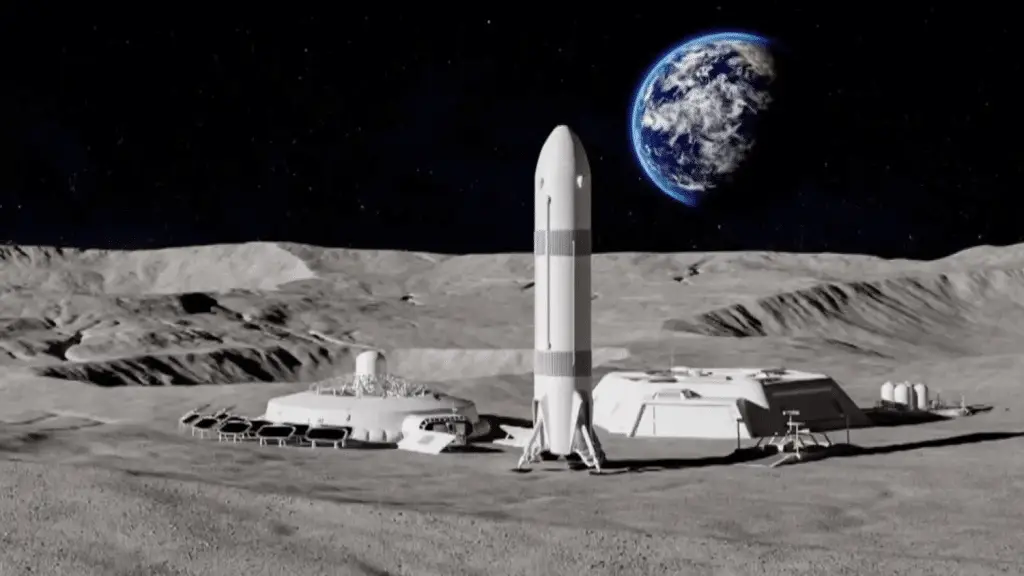

Infine, c’è un elemento di visione a lungo termine, con la NASA che non vede la Luna come un traguardo, ma come un trampolino verso Marte e oltre. Un sistema nucleare collaudato in ambiente lunare potrebbe diventare il cuore pulsante di avamposti marziani, dove l’energia solare è meno affidabile e le necessità energetiche sono ancora più pressanti.

In questo senso, il reattore nucleare lunare non è un punto d’arrivo, ma una tappa di un percorso molto più ambizioso, ovvero costruire un’infrastruttura permanente per l’umanità nello spazio.

Se tutto procederà secondo i piani, il 2030 non sarà ricordato solo come l’anno in cui la NASA avrà installato il primo reattore nucleare sulla Luna, ma come il momento in cui l’energia spaziale avrà fatto un salto di paradigma, passando dall’era dell’esplorazione episodica a quella della presenza continua.

Un cambiamento che potrebbe ridefinire non solo il ruolo degli Stati Uniti nella corsa allo spazio, ma anche la stessa concezione di cosa significhi “vivere fuori dalla Terra”.

Se sei attratto dalla scienza o dalla tecnologia, continua a seguirci, così da non perderti le ultime novità e news da tutto il mondo!