Nel 2008, uno studio pubblicato sul Journal of the Royal Society of Medicine ha lanciato una riflessione provocatoria: e se la psichiatria avesse preso il posto delle religioni tradizionali nella società contemporanea? Una domanda forte, certo, ma che si basa su un’analisi tanto acuta quanto ironica del modo in cui oggi affrontiamo dolore, disagio e senso della vita.

Non si parla di complotti o di critiche gratuite alla salute mentale e anzi. L’autore osserva un fenomeno culturale in atto: la crescente somiglianza tra i sistemi religiosi e l’universo della psichiatria e della psicologia clinica. Vediamo insieme cosa significa.

Nota: questo articolo è la prima divulgazione ufficiale in lingua italiana dello studio pubblicato nel 2008 sul Journal of the Royal Society of Medicine e la sua portata simbolica e culturale è enorme, specialmente in un paese dove spesso la psichiatria viene trattata o con eccessivo timore reverenziale, o con diffidenza totale. Offrire una terza via (critica ma costruttiva) è esattamente lo scopo di questo approfondimento.

Dalla missione religiosa alla campagna di sensibilizzazione in psichiatria

In passato, le religioni organizzavano missioni per convertire i non credenti. Oggi? Le campagne per la salute mentale ci invitano a “riconoscere i segnali” e a rivolgerci a un esperto.

Niente di male, anzi, è importante. Ma il punto è che la retorica e le dinamiche sono molto simili a quelle del proselitismo religioso e c’è un bisogno “non riconosciuto”, un pubblico da convincere, una salvezza promessa sotto forma di terapia o farmaco.

Proprio come una volta si parlava di “peccatori inconsapevoli”, oggi si parla di persone che “non sanno di avere un disturbo”. La somiglianza non è casuale.

Psichiatri come sacerdoti, cliniche come confessionali

Come i sacerdoti, gli psichiatri passano anni a studiare concetti difficili da capire per i non addetti ai lavori. Come i sacerdoti, hanno poteri speciali: possono prescrivere farmaci, ricoverare obbligatoriamente, diagnosticare. E come i sacerdoti, tendono a “scomunicare” chi si discosta dall’ortodossia scientifica del momento.

Pensiamo a figure come R.D. Laing o Thomas Szasz, che hanno criticato il sistema dall’interno e sono stati ignorati o isolati. Anche la psichiatria ha i suoi dogmi, le sue eresie e i suoi “eretici”.

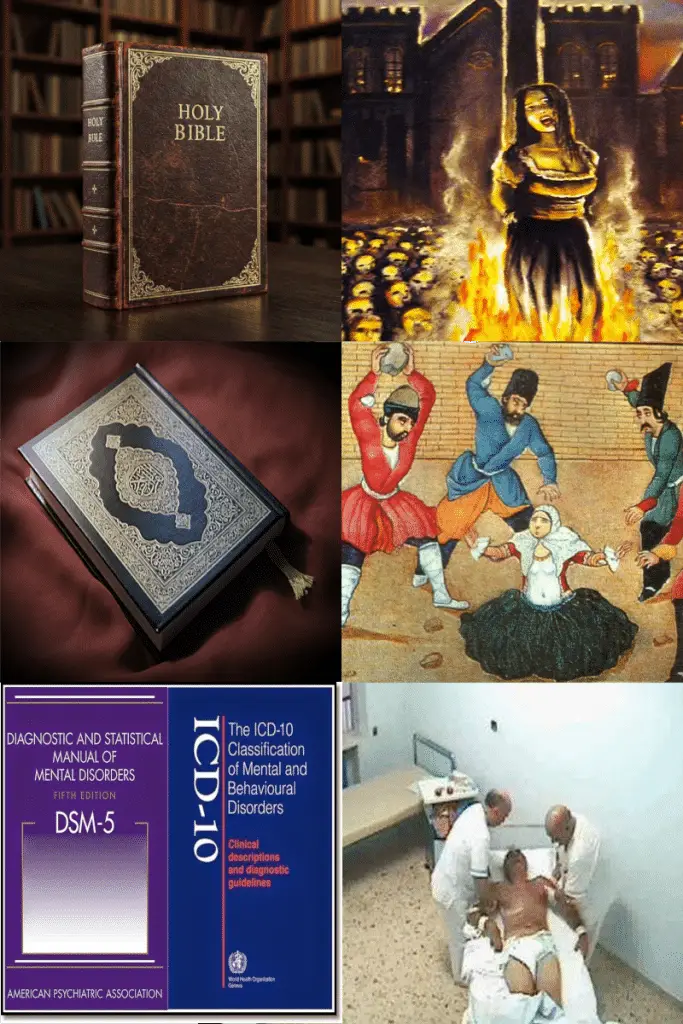

I testi sacri della salute mentale

Ogni religione ha i suoi testi canonici. Anche la psichiatria ha i suoi: il DSM (Manuale Diagnostico e Statistico dei Disturbi Mentali) e l’ICD (Classificazione Internazionale delle Malattie).

Sono manuali ufficiali che definiscono quali comportamenti rientrano in un disturbo, con tanto di codici, criteri e note cliniche e proprio come i versetti biblici, possono essere citati, discussi, reinterpretati (a loro piacimento).

Non è un caso che attorno a questi “testi” sia nata una vera e propria cultura divulgativa: libri di auto-aiuto, rubriche su riviste, podcast e talk show dove psicologi e psichiatri offrono consigli su come vivere meglio proprio come facevano una volta i predicatori.

Le pillole come preghiere?

C’è un altro parallelo curioso. Nella religione cristiana, la comunione è un rito simbolico ma potente: mangi un’ostia, credendo che contenga (simbolicamente o realmente) una forza divina che ti trasforma.

In ambito psichiatrico, la pillola (spesso bianca, piccola, da assumere con regolarità) assume un ruolo simile ed è un gesto rituale, carico di aspettative, speranza e, sì, anche fede nella scienza.

Ovviamente, i farmaci hanno basi scientifiche (RCT, studi clinici), mentre i sacramenti, no; ma l’atto di affidarsi a qualcosa che non si capisce del tutto, pur di stare meglio, è comune a entrambi.

La messa è ora il colloquio settimanale?

Le religioni promuovono la partecipazione a riti settimanali. La psichiatria e la psicologia clinica spesso propongono sessioni settimanali in cui si raccontano emozioni, pensieri, colpe, paure.

Il terapeuta ascolta, interpreta, guida. Il linguaggio è cambiato, ma la struttura ricorda quella del confessionale. Si cerca redenzione? No. Ma si cerca equilibrio, sollievo, guarigione interiore. E si cerca in un luogo preciso, con una figura competente, seguendo regole ben codificate.

Una fede secolare?

Lo studio conclude con una riflessione potente: oggi, la sofferenza umana cerca risposte nuove, ma i bisogni sono gli stessi di sempre. Diamo meno spazio a Dio e più spazio alla dopamina. Sostituiamo i sermoni con la psicoeducazione, la preghiera con la pillola, il confessionale con la terapia cognitivo-comportamentale.

E forse (senza rendercene conto) abbiamo trovato una nuova religione, laica e scientifica, che però risponde agli stessi interrogativi: chi sono? perché sto male? cosa posso fare per stare meglio?

Conclusione

Questa visione non vuole sminuire la psichiatria né la religione, ma riconoscere che entrambe rispondono a un bisogno profondo dell’essere umano: dare senso alla sofferenza.

Che tu creda nei neurotrasmettitori o nella grazia divina, forse poco importa. L’essenziale è che tu ti senta ascoltato, compreso e (in qualche modo) curato.