La scienza planetaria continua a stupirci, anche sul come sono nati i pianeti rocciosi. Un recente lavoro pubblicato sulla prestigiosa Nature Reviews vede la collaborazione tra lo SwRI (Southwest Research Institute) e Yale University e si concentra su un dettaglio spesso sottovalutato: il ruolo dell’accrescimento tardivo, cioè gli ultimi impatti avvenuti durante la formazione dei pianeti rocciosi del Sistema Solare: un dettaglio che, a quanto pare, può cambiare tutto.

Come sono nati pianeta come la Terra e i pianeti rocciosi?

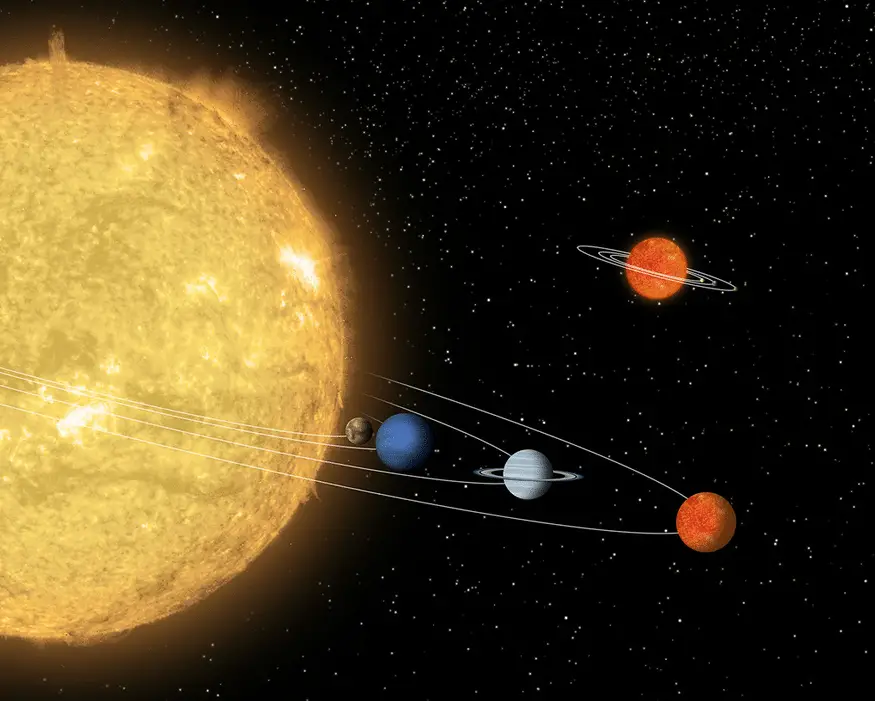

Sappiamo che i sistemi solari nascono da gigantesche nubi di gas e polvere che, col tempo, si compattano per gravità. Il risultato? Una stella centrale (come il nostro Sole) e un disco di detriti che, pian piano, si aggregano per formare corpi più grandi.

È in questo scenario che nascono i pianeti terrestri: Mercurio, Venere, Terra e Marte. Prima piccoli oggetti rocciosi, poi planetesimi, e infine veri e propri protopianeti. La Terra, secondo il nuovo studio, è stata l’ultima a completarsi, raggiungendo il 99% della sua massa finale in circa 60-100 milioni di anni dall’inizio del processo.

Ma quel famoso 1% mancante? Secondo il team guidato dal Dr. Simone Marchi, astrofisico italiano attualmente in forza allo SwRI, ha avuto un impatto (letteralmente) disproporzionato sull’evoluzione geofisica, chimica e atmosferica del nostro pianeta… e non solo.

Perché l’ultimo 1% è così importante?

La ricerca ha messo in evidenza come le collisioni tardive abbiano inciso profondamente:

- Sulla composizione interna (nucleo, mantello e crosta);

- Sull’atmosfera (presenza o assenza di elementi volatili come acqua e carbonio);

- Sulla presenza di tettonica a placche, strettamente collegata all’abitabilità.

Non è solo una questione di massa o posizione nella zona abitabile. A parità di dimensioni e distanza dal Sole, due pianeti possono avere destini completamente diversi proprio a causa degli impatti finali. Lo dimostrano Venere e la Terra: simili per struttura, ma con condizioni ambientali radicalmente diverse.

Cosa ci dice tutto questo sugli esopianeti?

Secondo Marchi, la storia degli impatti dovrebbe diventare uno dei criteri principali nella ricerca di pianeti abitabili al di fuori del Sistema Solare.

“L’abitabilità dipende da atmosfera, tettonica e degassamento del mantello. E tutto questo dipende anche da quanto, e da come, il pianeta è stato colpito“, spiega il ricercatore.

Insomma, cercare il “gemello della Terra” non significa solo trovare un pianeta delle giuste dimensioni nella zona giusta, ma anche con la giusta cronologia di impatti cosmici.

E l’origine della vita?

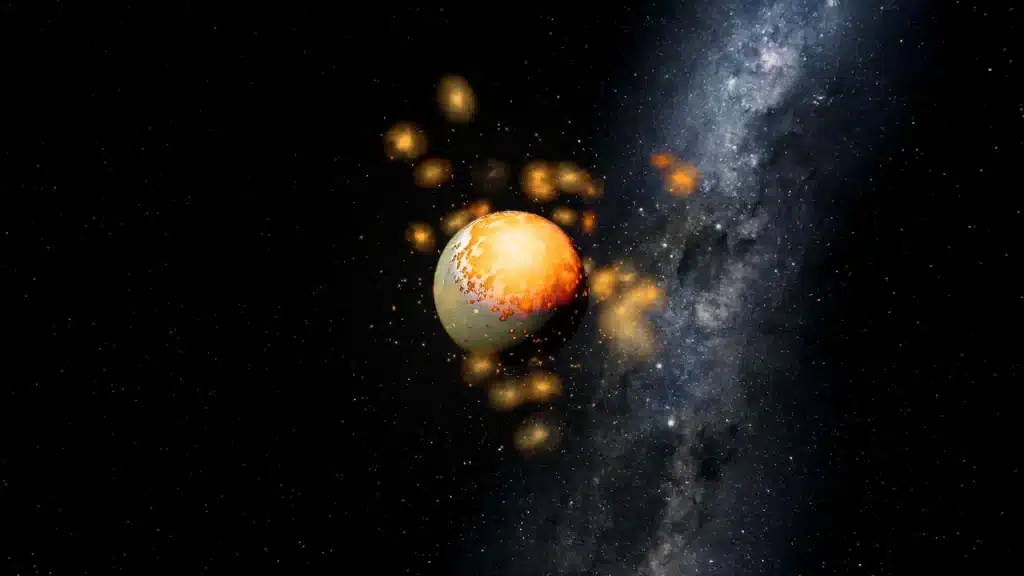

Gli impatti possono distruggere un’atmosfera, ma anche fornirne una nuova. Possono eliminare l’acqua o portarla. E, forse, sono stati determinanti nella chimica prebiotica che ha preceduto la vita sulla Terra e anche se, come ammettono gli autori, il collegamento con l’origine della vita rimane ancora un mistero.

Conclusione: piccoli impatti, grandi conseguenze

Questo studio cambia la prospettiva con cui guardiamo la formazione planetaria: non solo la quantità di materia, ma anche il “come” e il “quando” dei singoli eventi può decidere il futuro (e la fortuna) di un pianeta.

E in un’epoca in cui cerchiamo di scoprire se siamo soli nell’universo, ogni dettaglio, tra cui anche quel piccolo 1%, può fare la differenza.