Nel cuore della ricerca neurologica, un’innovazione sta riscrivendo le regole del trattamento per il morbo di Parkinson: impianti cerebrali intelligenti capaci di adattarsi dinamicamente per ottimizzare la stimolazione. Questi dispositivi sofisticati non erogano più impulsi elettrici in modo statico, ma ascoltano attivamente i segnali cerebrali del paziente, modulando la terapia in tempo reale per rispondere alle fluttuazioni dei sintomi. Questa svolta promette di superare i limiti della stimolazione costante, fornendo un sollievo più preciso e personalizzato, aprendo una nuova era di speranza per milioni di persone che convivono con questa complessa condizione neurodegenerativa.

La scoperta fortuita di Benabid: dalla lesione alla stimolazione

Nonostante la straordinaria complessità del cervello umano, l’approccio storico al trattamento delle sue disfunzioni è stato sorprendentemente rudimentale. Per lungo tempo, gli interventi neurochirurgici si sono basati sulla creazione intenzionale di lesioni (danni) a specifiche strutture o vie neurali, con la speranza che tale alterazione potesse “riequilibrare” i circuiti cerebrali responsabili della patologia. L’individuazione delle aree cerebrali da lesionare avveniva spesso attraverso un processo empirico, basato su tentativi ed errori, osservazioni fortuite o esperimenti condotti su modelli animali.

Una svolta cruciale in questo paradigma si verificò nel 1987. Durante un intervento neurochirurgico mirato alla creazione di una lesione, il neurochirurgo francese Alim-Louis Benabid fece un’osservazione inattesa. Notò che la stimolazione elettrica che stava utilizzando per localizzare con precisione il punto da lesionare produceva effetti clinici sorprendentemente simili a quelli della lesione stessa. Questa intuizione illuminante aprì la strada a un approccio terapeutico completamente nuovo.

La scoperta di Benabid condusse allo sviluppo della stimolazione cerebrale profonda (DBS), una tecnica innovativa che si basa sull’impianto di elettrodi in specifiche regioni profonde del cervello. Questi elettrodi sono collegati a un dispositivo simile a un pacemaker, solitamente impiantato sotto la clavicola, che invia impulsi elettrici mirati alle aree cerebrali coinvolte nella patologia. La DBS si è dimostrata un trattamento efficace per la gestione dei sintomi del Parkinson in fase avanzata fin dai primi anni del nuovo millennio.

Nonostante il suo successo, la DBS tradizionale presentava un limite significativo: una volta che le impostazioni dello stimolatore venivano definite da un medico o da un infermiere specializzato, esse rimanevano costanti fino alla successiva visita del paziente in clinica. Di conseguenza, la maggior parte dei ricercatori e dei clinici considerava la stimolazione cerebrale profonda principalmente come un metodo regolabile e reversibile di lesione, offrendo un controllo più preciso ma fondamentalmente statico sull’attività cerebrale.

Negli ultimi anni, il campo della neuromodulazione cerebrale sta vivendo una vera e propria rivoluzione concettuale, mettendo in discussione la visione statica della DBS. Un punto di svolta fondamentale è rappresentato dall’approvazione, avvenuta all’inizio di quest’anno da parte delle autorità sanitarie statunitensi ed europee, della stimolazione cerebrale profonda adattiva (aDBS). Questa evoluzione tecnologica introduce un elemento dinamico e personalizzato nel trattamento.

La aDBS si basa sull’impiego di un sofisticato computer in grado di interpretare in tempo reale l’attività elettrica del cervello del paziente attraverso gli elettrodi impiantati. Questa continua analisi dei segnali cerebrali permette al sistema di prendere decisioni autonome sull’intensità della stimolazione. Il computer è programmato per modulare l’ampiezza degli impulsi elettrici, aumentandola o diminuendola dinamicamente al fine di ottenere il massimo sollievo dai sintomi del paziente in quel preciso momento. Questo approccio “adattivo” rappresenta un salto qualitativo nel trattamento, trasformando la DBS da una stimolazione statica a un dialogo continuo e personalizzato tra il dispositivo e il cervello del paziente.

La rivoluzione adattiva nella stimolazione cerebrale profonda per il Parkinson: un trattamento personalizzato

Il morbo di Parkinson si manifesta come una patologia neurologica complessa, caratterizzata da una sintomatologia fluttuante che risente in modo significativo dell’assunzione, spesso pluriquotidiana, di farmaci specifici. Sebbene per alcuni pazienti la stimolazione cerebrale profonda (DBS) a regime costante si dimostri efficace nel controllo dei sintomi motori, per altri l’intensità della stimolazione può risultare, in determinati momenti, eccessiva e, in altri, insufficiente a garantire un sollievo ottimale. In questo contesto, l’approccio terapeutico ideale consisterebbe nell’erogazione della stimolazione unicamente nei momenti di effettiva necessità, massimizzandone l’efficacia e minimizzando i potenziali effetti collaterali.

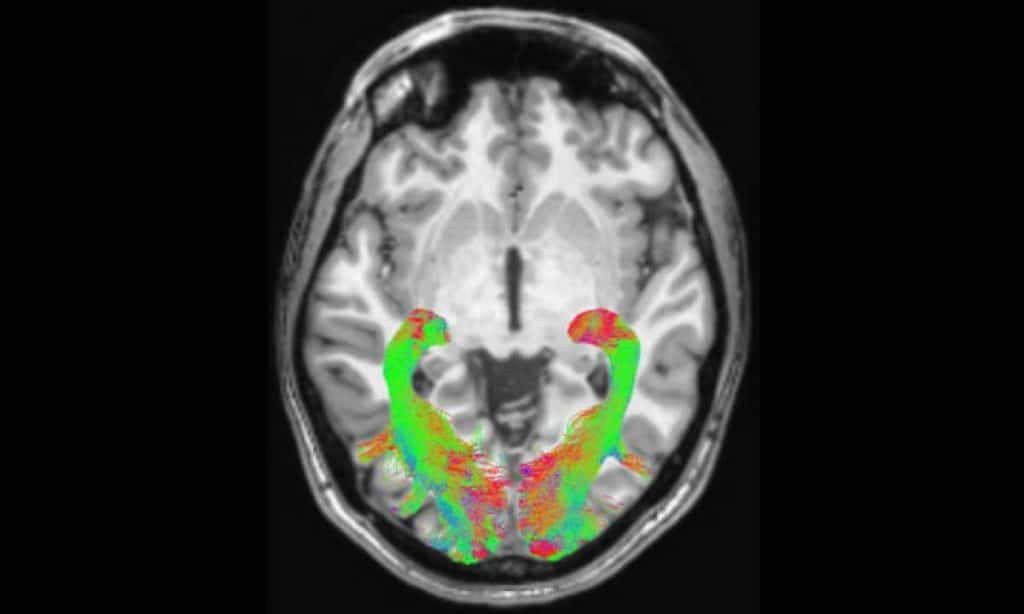

La pietra miliare che ha reso possibile lo sviluppo della stimolazione cerebrale profonda adattiva (aDBS) risale a una scoperta pionieristica compiuta da scienziati dell’University College di Londra oltre due decenni fa. Parallelamente all’introduzione della DBS nei primi pazienti affetti da morbo di Parkinson presso il National Hospital for Neurology and Neurosurgery del Regno Unito, questi ricercatori intrapresero un’indagine approfondita sull’attività cerebrale profonda attraverso gli elettrodi appena impiantati.

Le loro registrazioni rivelarono la presenza di uno specifico tipo di onda cerebrale che si manifestava in concomitanza con l’interruzione della terapia farmacologica e il conseguente peggioramento dei sintomi motori nei pazienti. Significativamente, queste onde cerebrali tendevano a scomparire una volta che i pazienti assumevano i farmaci e sperimentavano un miglioramento clinico.

Dopo un decennio di ulteriori ricerche e validazioni scientifiche, lo stesso team di scienziati intraprese un tentativo rivoluzionario: utilizzare direttamente queste onde cerebrali come segnale di controllo per la stimolazione cerebrale profonda. L’analogia concettuale che guidò questo approccio è quella di un termostato che regola un sistema di condizionamento dell’aria. In questo modello, le onde cerebrali specifiche (rappresentanti la “temperatura” del circuito motorio) vengono monitorate costantemente.

Quando l’attività di queste onde raggiunge una determinata soglia, un circuito di controllo elettronico attiva lo stimolatore cerebrale (il “condizionatore”). La stimolazione erogata ha l’effetto di ridurre l’attività delle onde patologiche e, una volta che queste scompaiono o diminuiscono significativamente, la stimolazione può essere temporaneamente interrotta, rimanendo inattiva fino alla successiva riemersione delle onde target.

La configurazione sperimentale iniziale per l’aDBS era complessa e voluminosa, rendendone possibile l’utilizzo unicamente in un contesto ospedaliero altamente specializzato. Furono necessari ulteriori dieci anni di intenso lavoro di ricerca e sviluppo tecnologico per miniaturizzare il sistema e integrarlo in un dispositivo compatto, di dimensioni inferiori a una scatola di fiammiferi, che potesse essere impiantato in modo sicuro e permanente nel torace del paziente, analogamente a un pacemaker cardiaco. Questa miniaturizzazione ha rappresentato un passo avanti cruciale per la traslazione dell’aDBS dalla ricerca clinica a una terapia accessibile e sostenibile per i pazienti affetti da morbo di Parkinson.

Un orizzonte temporale ampliato

Sebbene l’avvento della stimolazione cerebrale profonda adattiva (aDBS) offra ai professionisti sanitari inediti strumenti per personalizzare la terapia in base alle specifiche esigenze di ogni paziente, essa introduce anche nuove e significative complessità nella gestione del trattamento. Anche con le impostazioni fisse della DBS tradizionale, i medici si trovano a dover calibrare numerosi parametri al fine di garantire un’efficacia terapeutica ottimale con la minima incidenza di effetti collaterali. L’introduzione dell’adattabilità aggiunge un ulteriore livello di sofisticazione, richiedendo un investimento ancora maggiore di tempo e attenzione da parte dell’intero team clinico coinvolto nella cura del paziente.

Nel contesto del morbo di Parkinson, gli effetti della stimolazione cerebrale profonda sono spesso percepibili quasi immediatamente, facilitando la valutazione dell’efficacia di specifiche impostazioni costanti. Tuttavia, nel caso di un sistema adattativo, la verifica della sua reale efficacia nella gestione della routine quotidiana del paziente e delle fluttuazioni sintomatologiche correlate ai cicli di terapia farmacologica richiede un periodo di osservazione più prolungato, idealmente di alcuni giorni. Questo periodo è necessario per consentire al sistema di apprendere le dinamiche cerebrali individuali e per valutare la sua capacità di modulare la stimolazione in modo appropriato nel tempo.

Un’ulteriore innovazione introdotta dagli stimolatori adattivi è la loro capacità intrinseca di rilevamento e registrazione dell’attività cerebrale. Questi dispositivi intelligenti possono monitorare i livelli di onde cerebrali patologiche per periodi prolungati, che si estendono su giorni e settimane. Questa mole di dati registrati offre al team clinico l’opportunità di analizzare in dettaglio l’efficacia del sistema adattativo nel controllo di tali onde nel contesto della vita reale del paziente.

Queste capacità di monitoraggio continuo rappresentano una novità significativa nel trattamento del Parkinson, sebbene tecnologie impiantabili simili siano già da anni utilizzate con successo in cardiologia e nel trattamento dell’epilessia (da parte di neurologi specializzati).

Lo studio delle onde cerebrali registrate dagli stimolatori intelligenti nei pazienti affetti da Parkinson apre prospettive inedite per la comprensione di altre patologie neurologiche e psichiatriche. Molti pazienti con Parkinson, ad esempio, manifestano comorbidità come la depressione e il declino cognitivo. L’analisi approfondita dei segnali cerebrali attraverso l’impiego di strumenti di intelligenza artificiale potrebbe rivelare caratteristiche specifiche che tracciano la gravità di questi sintomi associati, identificando correlazioni troppo sottili o complesse per essere individuate da un osservatore umano.

Questa linea di ricerca potrebbe portare a una comprensione più completa dei meccanismi neurali sottostanti a diverse condizioni e, potenzialmente, allo sviluppo di nuove strategie terapeutiche.

Un filone parallelo e promettente della ricerca sulla stimolazione cerebrale profonda si concentra sulla mappatura sempre più precisa dei circuiti cerebrali responsabili di una vasta gamma di sintomi neurologici e psichiatrici. Studi recenti hanno riportato risultati incoraggianti nel trattamento di condizioni come la depressione resistente, il disturbo ossessivo-compulsivo (DOC) e le cefalee croniche gravi attraverso la stimolazione di specifiche aree cerebrali.

La direzione verso cui si sta muovendo la ricerca punta sempre più verso la realizzazione di una stimolazione cerebrale profonda “context-aware”, ovvero in grado di erogare la stimolazione nel punto cerebrale ottimale e nel momento più appropriato, tenendo in considerazione lo stato comportamentale e l’attività del paziente in tempo reale. Con la tecnologia di base ora disponibile e in continua evoluzione, si prospettano rapidi progressi in questo entusiasmante campo della neuromodulazione.

Lo studio è stato pubblicato su Neurotherapeutics.