Arriva da lontano, da un altro sistema stellare, e ogni dato che raccogliamo su di lei è una finestra su mondi che non conosciamo. La cometa 3I/ATLAS, terzo oggetto interstellare mai osservato dopo Oumuamua e Borisov, continua a sorprendere gli astronomi. Grazie alle ultime osservazioni del James Webb Space Telescope, ora abbiamo nuovi dettagli sulla sua composizione chimica: un rapporto tra anidride carbonica e acqua mai visto in nessun’altra cometa.

Il risultato, frutto di uno studio coordinato dalla NASA e in fase di pubblicazione su Astrophysical Journal Letters (già disponibile su arXiv), apre scenari interessanti sulla formazione e la storia di questo misterioso viaggiatore cosmico.

Una cometa interstellare fuori dagli schemi

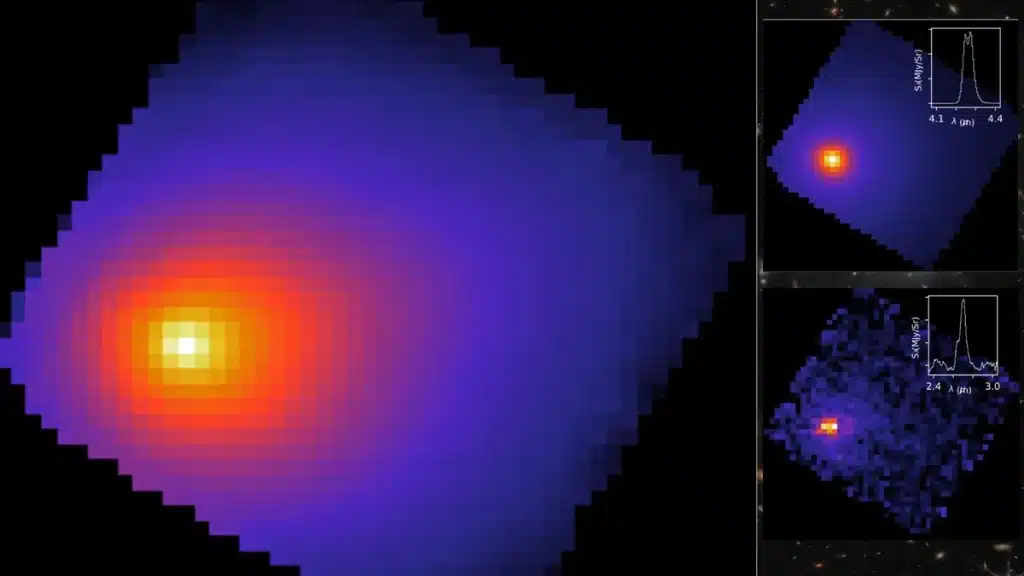

Scoperta lo scorso luglio dal Rubin Observatory, 3I/ATLAS si è guadagnata subito l’attenzione della comunità scientifica. Non capita tutti i giorni di osservare una cometa proveniente da un altro sistema stellare, soprattutto così presto dopo la scoperta. Il Webb è stato puntato rapidamente sull’oggetto, sfruttando la sua capacità di analizzare nell’infrarosso le firme chimiche presenti nella chioma.

Il primo dato sorprendente riguarda la quantità di anidride carbonica (CO₂): rispetto all’acqua, il rapporto è il più alto mai registrato in una cometa. Un’anomalia che suggerisce due possibili scenari.

- La cometa potrebbe avere un nucleo intrinsecamente ricco di CO₂, esposto a radiazioni intense in un ambiente molto diverso dal nostro Sistema solare.

- Oppure, 3I/ATLAS si sarebbe formata a una distanza dalla sua stella madre tale da permettere alla CO₂ di ghiacciarsi facilmente, diventando parte integrante della cometa.

In entrambi i casi, la conclusione è chiara: la sua storia di formazione è diversa da quella delle comete che conosciamo.

Il mistero dell’acqua che manca

Oltre alla CO₂, il Webb ha notato anche un’altra anomalia: la scarsa abbondanza di vapore acqueo nella chioma. Questo dato apre un altro interrogativo.

L’acqua potrebbe essere “bloccata” nel nucleo da uno strato isolante che impedisce al calore di sciogliere i ghiacci interni. Oppure la spiegazione è più semplice: la cometa non è ancora abbastanza vicina al Sole per attivare pienamente la produzione di acqua.

Il 29 ottobre 2025, quando 3I/ATLAS raggiungerà il punto più vicino al Sole, avremo una risposta. Se i valori di vapore acqueo saliranno, significherà che la cometa era solo troppo fredda. Se invece resteranno bassi, dovremo riscrivere alcune teorie sul comportamento dei ghiacci interstellari.

Perché 3I/ATLAS è così importante

Studiare un oggetto come 3I/ATLAS non è solo una curiosità da astrofili. Ogni informazione sulla sua composizione ci aiuta a capire come si formano le comete in altri sistemi planetari. Se la CO₂ è così abbondante, significa che i processi chimici fuori dal nostro Sistema solare possono essere molto diversi da quelli a cui siamo abituati.

In pratica, 3I/ATLAS è una capsula del tempo che porta con sé gli ingredienti e le condizioni di un altro disco protoplanetario. Analizzarla significa gettare uno sguardo a come potrebbe essere nato un pianeta simile alla Terra, o completamente diverso.

Il futuro delle osservazioni

Con l’avvicinarsi del 29 ottobre, la cometa diventerà più luminosa e attiva, offrendo agli astronomi la possibilità di raccogliere dati ancora più dettagliati. Non è escluso che possano emergere altre sorprese sulla sua chimica, magari legate a molecole organiche complesse.

Il James Webb, insieme ad altri telescopi terrestri e spaziali, continuerà a seguirla. E ogni nuova informazione servirà a completare un puzzle che ci racconta non solo la storia di 3I/ATLAS, ma anche quella dei sistemi planetari oltre il nostro.

Come ha sottolineato il team NASA, siamo di fronte a un’occasione unica: osservare in tempo reale come si comporta una cometa che non ha nulla a che fare con il nostro Sole. Un test naturale delle nostre teorie sull’origine e l’evoluzione dei corpi celesti.

Vuoi seguire altre scoperte spaziali e curiosità dall’universo? Seguici su Instagram