Charles Mitchell li ha visti per la prima volta al microscopio e si è fermato a guardarli. Minuscoli, perfetti, con una forma che ricordava dei fiori in miniatura. Non erano petali, ma nanostrutture di molibdeno disegnate per fare ciò che nessun farmaco, finora, era riuscito: supportare la salute del cervello, cellula per cellula, mitocondrio per mitocondrio. Li hanno chiamati “nanofiori”, e la loro promessa è quella di andare oltre le terapie sintomatiche e puntare alle cause cellulari dei danni neurologici.

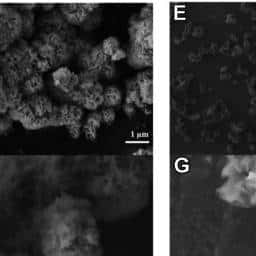

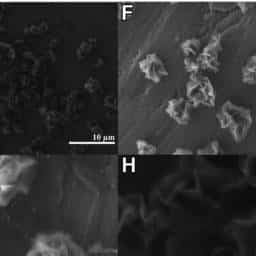

La scoperta arriva dai laboratori della Texas A&M University, dove il team di Dmitry Kurouski ha creato nanoparticelle di disolfuro di molibdeno (MoS₂) e diseleniuro di molibdeno (MoSe₂) con una struttura a più “petali” che moltiplica la superficie di contatto con le cellule. Questa architettura le rende più efficaci delle nanoparticelle sferiche tradizionali nel penetrare neuroni e astrociti e interagire con le loro strutture vitali.

Perché i mitocondri sono la chiave

I mitocondri sono le “centrali energetiche” delle cellule. Producono ATP, l’energia necessaria per far funzionare tutto, ma nel processo generano anche sottoprodotti tossici: le specie reattive dell’ossigeno (ROS). In condizioni normali, i ROS vengono neutralizzati. Ma nei disturbi neurodegenerativi come Parkinson, Alzheimer o SLA la bilancia si rompe: i ROS aumentano, i mitocondri si danneggiano, le cellule nervose iniziano a morire.

Qui entrano in gioco i nanofiori. La loro forma multi-petalo offre un’area superficiale enorme, ideale per interagire con i mitocondri e modulane le funzioni. Il team di Kurouski ha dimostrato che queste particelle possono ridurre drasticamente i ROS e migliorare l’integrità e la quantità di mitocondri nelle cellule cerebrali.

I numeri che contano

Nei test in vitro su neuroni e astrociti, i risultati sono stati notevoli:

- MoS₂ → proliferazione neuronale aumentata fino al +93% nelle prime 24 ore.

- MoSe₂ → riduzione del danno mitocondriale (misurato con test JC-1) fino al 99% alla concentrazione massima.

- Riduzione dei ROS fino a −74% nei neuroni con MoS₂; per MoSe₂ il calo è stato comparabile, attorno all’80% nelle concentrazioni più alte.

Entrambi i tipi di nanofiori sono stati assorbiti efficacemente sia dai neuroni sia dagli astrociti, mostrando un potenziale neuroprotettivo bilanciato. Oltre alla riduzione dello stress ossidativo, i nanofiori hanno stimolato l’attivazione di geni chiave per la biogenesi mitocondriale, come PGC-1α, PPAR, ERR e NRF2, segnalando un miglioramento complessivo della salute cellulare.

Dal piatto di Petri all’organismo

Per capire se questi effetti potevano avere un impatto reale su un organismo vivente, i ricercatori hanno testato i nanofiori su Caenorhabditis elegans, un piccolo verme trasparente spesso usato nella ricerca neurologica. Anche qui i risultati hanno sorpreso:

- I vermi trattati con MoSe₂ hanno vissuto in media fino a 24 giorni, contro i 18 giorni del gruppo di controllo.

- Nei primi stadi della vita, la mortalità è stata più bassa nei gruppi trattati, segno di una protezione cellulare precoce.

Questi dati non significano che la terapia funzioni già sugli esseri umani, ma indicano che il potenziale neuroprotettivo è reale e merita di essere indagato in modelli animali più complessi.

Perché i nanofiori sono diversi

Le nanoparticelle per applicazioni biomediche non sono nuove. La differenza qui è nella forma: più “petali” = più superficie utile = più interazioni biochimiche per unità di materiale. Questa geometria ottimizza funzioni come:

- Trasporto di farmaci → i nanofiori possono potenzialmente trasportare molecole terapeutiche direttamente dentro i neuroni.

- Catalisi → la struttura multi-petalo migliora le reazioni di detossificazione intracellulare.

- Stabilità → la forma complessa riduce la tendenza all’aggregazione, mantenendo le particelle funzionali più a lungo.

Le cautele da non dimenticare

Siamo ancora nella fase preclinica. I test finora sono stati condotti su colture cellulari e vermi, non su mammiferi. Prima di pensare a una sperimentazione clinica sull’uomo, serviranno:

- Studi di tossicità in modelli animali più complessi.

- Analisi di farmacocinetica e distribuzione nel cervello.

- Conferme di efficacia in condizioni di malattia indotte, non solo su cellule sane o lievemente stressate.

Un dato da considerare: ad alte concentrazioni, soprattutto con MoSe₂, è stata osservata una lieve riduzione della capacità antiossidante in alcune cellule, un segnale che il dosaggio sarà cruciale per evitare effetti collaterali.

Brevetti e futuro

Il team della Texas A&M ha già depositato una domanda di brevetto per l’uso dei nanofiori in terapie neuroprotettive. Nei piani c’è una collaborazione con il Texas A&M College of Medicine per studiarne l’efficacia in condizioni come ictus, traumi spinali e patologie neurodegenerative.

Come spiega Kurouski, “non vogliamo solo gestire i sintomi, ma intervenire sul meccanismo alla base del danno cellulare. Se proteggiamo o ripristiniamo la salute mitocondriale, possiamo cambiare radicalmente l’evoluzione di molte malattie neurologiche”.

Un cambio di paradigma?

Dopo decenni di tentativi, i farmaci veramente neuroprotettivi sono ancora rari. La maggior parte delle terapie oggi agisce su sintomi o fasi tardive della malattia, quando gran parte del danno neuronale è già avvenuto. Intervenire sui mitocondri significa agire a monte del problema, e i nanofiori potrebbero rappresentare una nuova classe di materiali terapeutici.

Se i risultati si confermeranno negli studi successivi, potremmo trovarci di fronte a un’innovazione paragonabile a quella degli anticorpi monoclonali in oncologia: un approccio di precisione, mirato, con un meccanismo d’azione chiaro e potenzialmente pochi effetti collaterali.

Vuoi restare aggiornato sulle tecnologie che stanno cambiando la medicina? Segui iCrewPlay Tech su Instagram e non perdere le prossime innovazioni dal mondo della ricerca.