Una nuova e fondamentale ricerca condotta presso l’Università della California di San Diego ha gettato una luce inedita sulle origini del morbo di Alzheimer, la forma più comune di demenza che affligge una significativa porzione della popolazione anziana. Lo studio ha rivelato che un gene precedentemente identificato come promettente biomarcatore della malattia, la fosfoglicerato deidrogenasi (PHGDH), non è semplicemente un indicatore, bensì una causa primaria dello sviluppo dell’Alzheimer, in particolare nella sua forma “spontanea”, le cui cause rimangono ancora in gran parte oscure.

Dalla correlazione alla causalità: PHGDH, un attore chiave nel morbo di Alzheimer

Grazie all’ausilio dell’intelligenza artificiale, i ricercatori sono riusciti a svelare una funzione secondaria, finora sconosciuta, di questo gene, aprendo la strada a potenziali strategie terapeutiche innovative che mirano a ostacolarne il ruolo patogenetico. Nonostante l’impatto devastante del morbo di Alzheimer, che colpisce circa una persona su nove sopra i 65 anni, le opzioni terapeutiche rimangono sorprendentemente limitate e spesso con un’efficacia insoddisfacente, come sottolinea il professor Sheng Zhong, autore principale dello studio.

Sebbene alcune rare mutazioni genetiche siano state collegate a forme ereditarie di Alzheimer, la stragrande maggioranza dei pazienti sviluppa la malattia in modo “spontaneo”, senza una chiara causa genetica pregressa. Il team di ricerca si è focalizzato sulla PHGDH, un gene precedentemente identificato come potenziale biomarcatore ematico per la diagnosi precoce.

Studi successivi avevano rivelato una correlazione diretta tra i livelli di espressione di PHGDH nel sangue e le alterazioni cerebrali tipiche dell’Alzheimer: livelli più elevati di RNA e proteine prodotti dal gene PHGDH erano associati a una maggiore progressione della malattia, una correlazione robusta e replicata in diverse coorti di pazienti. Questa osservazione ha spinto i ricercatori a indagare se tale correlazione potesse nascondere un vero e proprio effetto causale.

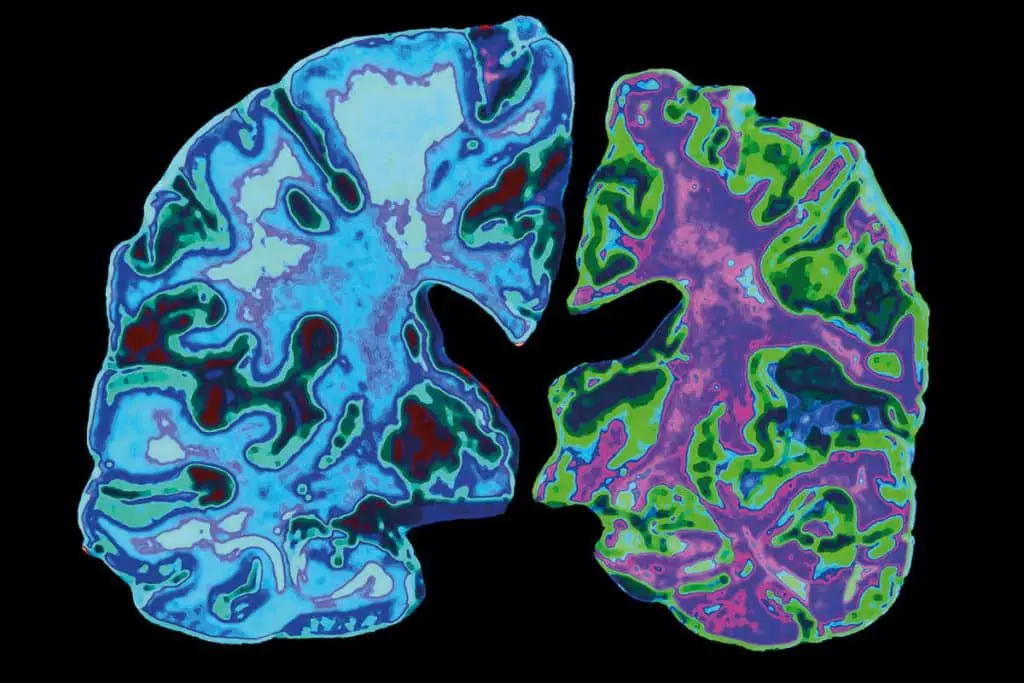

Utilizzando sofisticati modelli in vitro, come organoidi cerebrali derivati da topi e cellule umane, i ricercatori hanno manipolato i livelli di espressione del gene PHGDH, osservando effetti consequenziali sulla patologia. La riduzione dei livelli di PHGDH era associata a una minore progressione della malattia, mentre l’aumento ne accelerava l’avanzamento. Questi risultati hanno permesso di stabilire che PHGDH non è solo un marcatore, ma un vero e proprio gene causale nell’eziologia dell’Alzheimer spontaneo.

A ulteriore supporto di questa cruciale scoperta, il team ha impiegato l’intelligenza artificiale per analizzare in profondità la funzione del gene PHGDH, svelando un ruolo precedentemente sconosciuto: il gene innesca un pathway che altera il modo in cui le cellule cerebrali attivano e disattivano i propri geni. Questa disregolazione dell’espressione genica, indotta da un’attività anomala di PHGDH, potrebbe rappresentare un meccanismo patogenetico chiave nello sviluppo del morbo di Alzheimer, aprendo nuove e promettenti vie per l’intervento terapeutico.

Lo squilibrio genomico come segnale distintivo

Il gene PHGDH è noto per codificare un enzima cruciale nella produzione di serina, un amminoacido essenziale che funge anche da neurotrasmettitore nel cervello. Inizialmente, data questa sua unica funzione enzimatica accertata, i ricercatori avevano ipotizzato che un’alterazione nel metabolismo della serina potesse rappresentare il legame con lo sviluppo del morbo di Alzheimer. Tuttavia, nonostante numerosi esperimenti mirati a dimostrare questa connessione, tutti i tentativi si erano rivelati infruttuosi, lasciando il team di ricerca di fronte a un apparente vicolo cieco nella comprensione del meccanismo patogenetico.

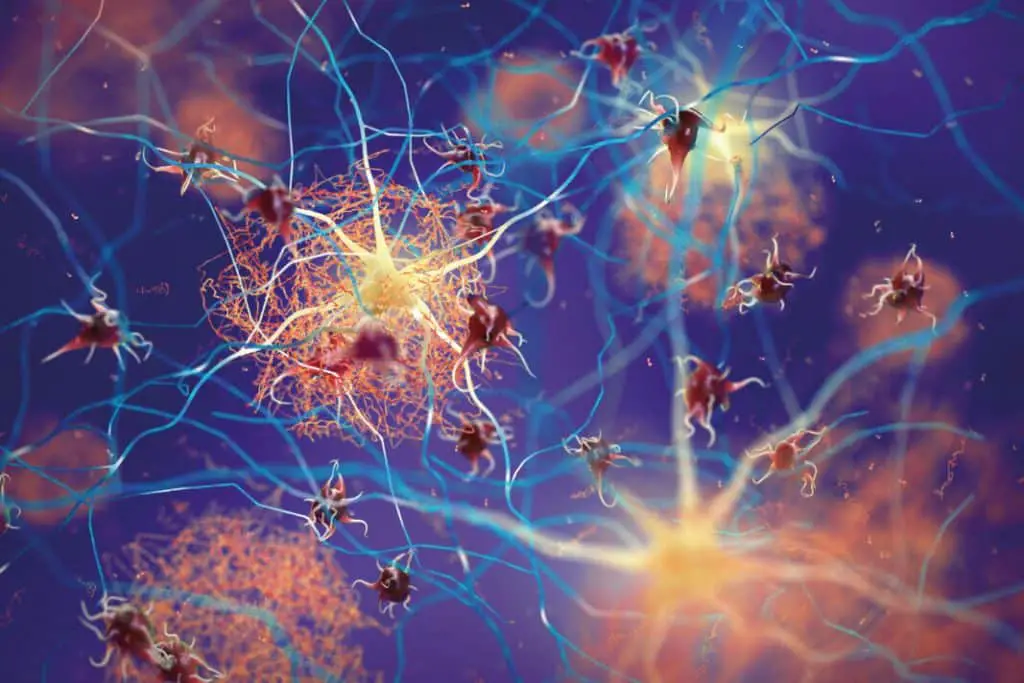

La svolta cruciale è giunta inaspettatamente da un altro filone di ricerca sull’Alzheimer condotto nello stesso laboratorio, un progetto che inizialmente non era focalizzato sul gene PHGDH. Circa un anno fa, questa indagine parallela aveva portato alla luce un segno distintivo della malattia: uno squilibrio diffuso nel complesso processo attraverso il quale le cellule cerebrali regolano l’attivazione e la disattivazione dei propri geni per svolgere le loro specifiche funzioni. Questa rivelazione ha suscitato nei ricercatori il sospetto che il gene PHGDH potesse avere un ruolo regolatorio precedentemente sconosciuto in questo delicato meccanismo di controllo genico.

Spinti da questa nuova ipotesi, gli scienziati si sono rivolti alle sofisticate capacità dell’intelligenza artificiale per scrutare più a fondo la proteina PHGDH. Grazie a questa potente tecnologia, sono riusciti a visualizzare con precisione la sua struttura tridimensionale. All’interno di questa architettura molecolare, hanno fatto una scoperta sorprendente: la proteina PHGDH presentava una sottostruttura inaspettata, una regione che somigliava in modo significativo a un dominio di legame al DNA noto in una classe di proteine chiamate fattori di trascrizione.

È fondamentale sottolineare che questa somiglianza risiedeva esclusivamente nella forma tridimensionale della sottostruttura, e non nella sequenza degli amminoacidi che compongono la proteina. Come ha affermato il professor Zhong, “Per arrivare a questa scoperta è stata davvero necessaria l’intelligenza artificiale moderna per formulare la struttura tridimensionale in modo molto preciso”.

Forte di questa inattesa scoperta strutturale, il team di ricerca ha intrapreso ulteriori esperimenti per verificarne la funzionalità. Hanno dimostrato che, grazie a questo dominio di legame al DNA appena identificato, la proteina PHGDH è in grado di attivare direttamente due geni bersaglio critici all’interno delle cellule cerebrali. Questa attivazione anomala altera il delicato equilibrio regolatorio, innescando una cascata di eventi che conducono a diversi problemi cellulari e, in ultima analisi, alle fasi iniziali del morbo di Alzheimer spontaneo.

In altre parole, il gene PHGDH possiede un ruolo “nascosto”, completamente indipendente dalla sua ben nota funzione enzimatica nella produzione di serina, che attraverso un nuovo pathway molecolare contribuisce in modo significativo allo sviluppo della malattia.

Questa scoperta si ricollega direttamente a precedenti osservazioni del team, che avevano evidenziato una produzione significativamente maggiore di proteina PHGDH nel cervello dei pazienti affetti da Alzheimer rispetto ai controlli sani, suggerendo che proprio questi livelli elevati della proteina cerebrale agiscono come innesco per lo squilibrio genomico osservato. Sebbene tutti gli individui possiedano il gene PHGDH, la differenza cruciale risiede nel livello della sua espressione, ovvero nella quantità di proteina che viene prodotta.

Un inibitore del ruolo “ombra” di PHGDH mostra promettenti risultati preclinici

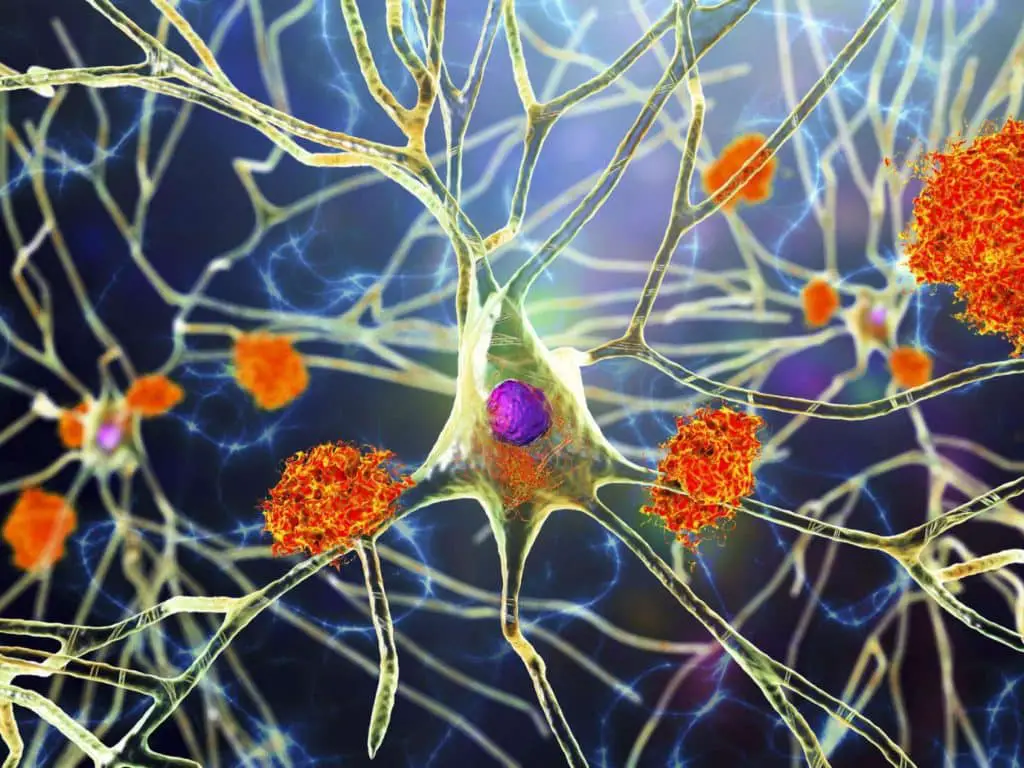

Forte della scoperta del meccanismo patogenetico inatteso mediato dalla funzione regolatoria del gene PHGDH, il team di ricerca si è immediatamente concentrato sull’individuazione di una strategia terapeutica capace di contrastare questo nuovo bersaglio molecolare. Sebbene la maggior parte degli approcci terapeutici attuali per l’Alzheimer si focalizzi sulla rimozione dell’accumulo anomalo della proteina beta-amiloide nel cervello, crescenti evidenze suggeriscono che intervenire in questa fase avanzata della malattia potrebbe rivelarsi inefficace. Il pathway critico identificato in questo studio si colloca a monte della formazione delle placche amiloidi, aprendo la promettente prospettiva di prevenirne la formazione agendo precocemente.

Considerando il ruolo cruciale dell’enzima PHGDH nel metabolismo della serina, sono stati condotti studi su potenziali inibitori della sua attività. Una piccola molecola, denominata NCT-503, ha catturato l’attenzione dei ricercatori per la sua peculiarità di non inibire completamente l’attività enzimatica di PHGDH (e quindi la produzione di serina, un processo che non si desidera alterare), pur mantenendo la capacità di attraversare la barriera ematoencefalica, un requisito fondamentale per raggiungere il cervello.

Ancora una volta, l’intelligenza artificiale ha giocato un ruolo chiave, consentendo la visualizzazione e la modellazione tridimensionale dell’interazione tra NCT-503 e la proteina PHGDH. Questa analisi ha rivelato che NCT-503 è in grado di accedere alla sottostruttura di legame al DNA di PHGDH, grazie alla presenza di una specifica tasca di legame. Ulteriori esperimenti in vitro hanno confermato che NCT-503 inibisce efficacemente il ruolo regolatorio “ombra” di PHGDH, bloccando la sua capacità di alterare l’espressione genica.

Entusiasti dei risultati ottenuti in vitro, i ricercatori hanno testato l’efficacia di NCT-503 in due modelli murini di morbo di Alzheimer. I risultati sono stati incoraggianti: il trattamento con NCT-503 ha significativamente alleviato la progressione della malattia nei topi. Gli animali trattati hanno mostrato un sostanziale miglioramento nelle performance di test comportamentali specificamente progettati per valutare la memoria e l’ansia, due domini cognitivi e comportamentali gravemente compromessi nei pazienti affetti da Alzheimer.

ricercatori riconoscono le limitazioni intrinseche nell’utilizzo di modelli animali per studiare l’Alzheimer spontaneo, poiché i modelli murini disponibili riproducono principalmente le forme genetiche rare della malattia. Tuttavia, come sottolinea il professor Zhong, i risultati ottenuti con NCT-503 sono estremamente promettenti e aprono concrete prospettive per lo sviluppo di una terapia innovativa.

“Ora abbiamo un candidato terapeutico con efficacia dimostrata che ha il potenziale per essere ulteriormente sviluppato in test clinici”, afferma Zhong, aggiungendo che questa scoperta potrebbe inaugurare la strada all’identificazione di intere nuove classi di piccole molecole farmacologiche. Un ulteriore vantaggio delle piccole molecole come NCT-503 è la potenziale somministrazione per via orale, un approccio meno invasivo rispetto alle infusioni attualmente richieste da alcuni trattamenti.

I prossimi passi cruciali consisteranno nell’ottimizzare ulteriormente la struttura chimica del composto NCT-503 e nel sottoporlo ai rigorosi studi di abilitazione necessari per ottenere l’approvazione per l’inizio delle sperimentazioni cliniche sull’uomo (FDA IND).

Lo studio è stato pubblicato su Cell.