aggressivo, un obiettivo precedentemente irraggiungibile sembra ora a portata di mano, grazie a una scoperta rivoluzionaria compiuta da un team di ricerca della Facoltà di Medicina dell’Università Ebraica. Il Dott. Raphael Benhamou e la studentessa di Master Liann Kassabri hanno sviluppato innovative molecole farmacologiche, in particolare la MG-HuR2, che sono in grado di degradare la proteina HuR. Questa proteina, che lega l’RNA, svolge un ruolo cruciale nella stabilizzazione degli oncogeni e nel favorire la progressione del cancro.

HuR: un bersaglio a lungo considerato non farmacologico

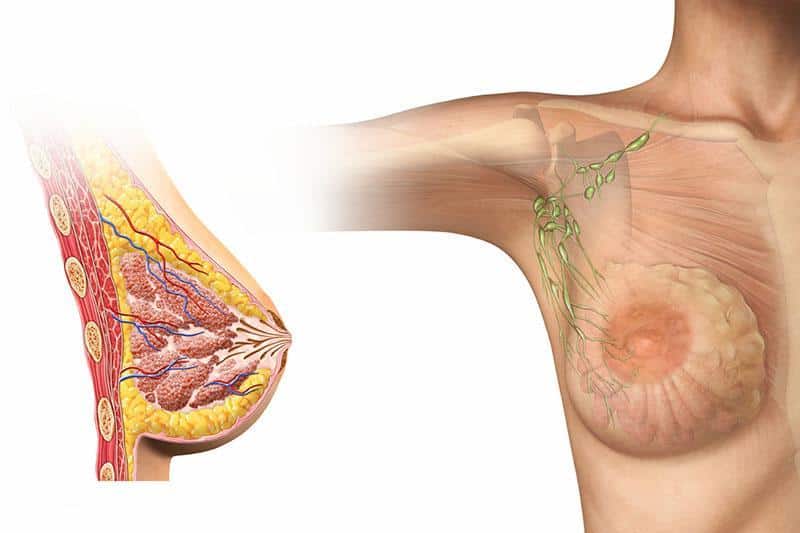

La proteina HuR, conosciuta anche come ELAVL1, è stata a lungo etichettata come “non farmacologica”. Questa designazione derivava dalla sua notevole flessibilità strutturale e dall’assenza di un sito attivo convenzionale, caratteristiche che ne rendevano estremamente difficile lo sviluppo di farmaci in grado di modularne l’attività. Nonostante queste sfide, HuR è sovraespressa in numerosi tipi di cancro, con una particolare rilevanza nel cancro al seno. All’interno delle cellule maligne, HuR agisce come un protettore, stabilizzando gli mRNA che sono essenziali per la crescita e la sopravvivenza cellulare, fortificando così le cellule tumorali e contribuendo alla loro aggressività.

Il Dott. Benhamou ha sottolineato la necessità di un approccio radicale: “Sapevamo che il semplice blocco di HuR non era sufficiente. Dovevamo eliminarlo del tutto.” Questa intuizione si è rivelata fondamentale. Sorprendentemente, l’eliminazione completa di HuR ha portato a un miglioramento di tre o quattro ordini di grandezza nelle proprietà antitumorali, un risultato decisamente superiore rispetto a quello ottenuto con le tradizionali molecole che si limitavano a legare HuR senza indurne la degradazione. Questo evidenzia come la distruzione mirata della proteina sia un meccanismo molto più efficace rispetto alla semplice inibizione.

Per raggiungere questo ambizioso obiettivo, il team di ricerca si è orientato verso due strategie terapeutiche all’avanguardia: le PROTAC (chimere mirate alla proteolisi) e le colle molecolari. Entrambi gli approcci sfruttano il meccanismo di smaltimento proteico intrinseco della cellula, un processo naturale che le cellule utilizzano per eliminare le proteine danneggiate o non più necessarie.

Le colle molecolari, in particolare, si sono distinte per alcune caratteristiche molto apprezzate nello sviluppo di farmaci: le loro dimensioni ridotte, una farmacocinetica favorevole (ovvero il modo in cui il farmaco viene assorbito, distribuito, metabolizzato ed eliminato dall’organismo) e la biodisponibilità orale, che permette l’assunzione del farmaco per bocca.

Dopo aver sintetizzato e testato decine di composti candidati, uno in particolare, l’MG-HuR2, è emerso come il più promettente. Liann Kassabri ha affermato che “L’MG-HuR2 non solo ha soddisfatto tutti i principali criteri di farmacosimilarità, ma ha anche dimostrato una potente attività a concentrazioni bassissime.”

Nelle linee cellulari di cancro al seno, l’MG-HuR2 ha mostrato un’efficacia notevole: ha ridotto i livelli di HuR fino all’85%, ha interrotto l’espressione di oncogeni a valle cruciali per la crescita tumorale, come Bcl2 e FOXQ1, e ha inibito significativamente la proliferazione cellulare, la sopravvivenza e la crescita degli sferoidi tumorali 3D, che mimano la complessità dei tumori in vivo. Questi risultati preclinici aprono nuove e importanti prospettive per lo sviluppo di terapie innovative contro il cancro al seno aggressivo.

MG-HuR2: un comportamento unico e la scoperta delle tasche di legame

Nel processo di sviluppo di questi innovativi degradatori della proteina HuR, è emersa una caratteristica sorprendente e finora inedita: il loro “effetto gancio” bifasico. Sebbene l’attività di degradazione diminuisca a dosi intermedie – un fenomeno già noto e peculiare dei composti PROTAC – il team di ricerca ha osservato un inatteso aumento dell’efficacia a concentrazioni più elevate del farmaco.

Questo comportamento bifasico, mai documentato in precedenza, è stato oggetto di approfonditi studi, inclusa la modellazione computazionale. Le analisi hanno rivelato che tale peculiarità deriva dalla capacità dei composti di legare due distinte tasche di legame all’RNA presenti sulla proteina HuR. Questa scoperta non è solo fondamentale per comprendere il meccanismo d’azione di MG-HuR2, ma potrebbe anche aprire nuove e promettenti strade per il targeting di altre proteine dinamiche che legano l’RNA, spesso considerate “non farmacologiche” per la loro complessità strutturale.

Il Dott. Benhamou ha commentato questa sorprendente scoperta affermando: “Il modello di degradazione era insolito, ma più che un difetto, si è rivelato un indizio. I nostri degradatori si legano in più siti, il che conferisce loro una portata più ampia e potenzialmente effetti più duraturi.” Questa “multitasking” dei degradatori, ovvero la capacità di agire su più siti della proteina, suggerisce non solo un’efficacia potenziata ma anche la possibilità di ottenere effetti terapeutici più robusti e prolungati, aspetti cruciali nello sviluppo di farmaci.

Le implicazioni di questa ricerca sono profonde e vanno ben oltre il solo trattamento del cancro al seno. È noto che la proteina HuR è coinvolta in una vasta gamma di neoplasie diverse e in numerose malattie infiammatorie. Con lo sviluppo di MG-HuR2 e di composti simili, i ricercatori hanno ora a disposizione una vera e propria tabella di marcia per lo sviluppo di farmaci. Questa scoperta apre le porte al targeting di un’intera classe di proteine che, fino a poco tempo fa, era ritenuta completamente al di fuori della portata della medicina moderna, offrendo nuove speranze per il trattamento di patologie complesse e finora incurabili.

Un nuova era nella terapia oncologica: degradare anziché inibire

Lo sviluppo di MG-HuR2 segna un momento cruciale nel campo della degradazione proteica mirata, un approccio terapeutico che sta rivoluzionando la lotta contro malattie complesse come il cancro. Attualmente, MG-HuR2 si configura come un composto guida estremamente promettente, fornendo una chiara direzione per la futura ricerca e lo sviluppo di farmaci.

Il Dott. Raphael Benhamou ha saputo cogliere l’essenza di questa innovazione con una frase incisiva: “Non stiamo solo inibendo i messaggi del cancro, stiamo smantellando i suoi messaggeri”. Questa affermazione evidenzia un cambiamento di paradigma fondamentale. Per anni, la strategia dominante nella farmacologia è stata quella di sviluppare molecole in grado di inibire l’attività di proteine coinvolte nella patogenesi delle malattie. Questo significava bloccare temporaneamente la funzione di una proteina, ma non eliminarla fisicamente. Con la degradazione proteica mirata, invece, l’obiettivo è proprio quello di eliminare le proteine dannose, rimuovendole completamente dalla cellula.

Nel caso specifico di HuR, una proteina che stabilizza gli oncogeni e promuove la crescita tumorale, l’approccio tradizionale di blocco si era dimostrato insufficiente. HuR, con la sua flessibilità strutturale e la mancanza di un sito attivo convenzionale, era stata a lungo considerata “non farmacologica” e quindi un bersaglio irraggiungibile per le terapie.

MG-HuR2, e i composti simili che ne derivano, superano questa limitazione inducendo la degradazione di HuR attraverso i meccanismi di smaltimento proteico della cellula. Questo significa che la proteina HuR viene letteralmente “smantellata” e rimossa, impedendole di svolgere il suo ruolo nel sostenere le cellule cancerose. L’efficacia mostrata, con miglioramenti significativi rispetto ai metodi di sola inibizione, testimonia la superiorità di questo approccio.

La scoperta di MG-HuR2 non è solo un traguardo per il trattamento del cancro al seno aggressivo, ma rappresenta una vera e propria pietra miliare per l’intera area della degradazione proteica mirata. Dimostrando la fattibilità di degradare una proteina complessa e sfuggente come HuR, questa ricerca apre la strada allo sviluppo di farmaci per una vasta gamma di altre proteine dinamiche che legano l’RNA, coinvolte in diverse neoplasie e malattie infiammatorie. Questo potrebbe inaugurare una nuova era nella medicina, offrendo speranze concrete per patologie che finora hanno resistito alle terapie convenzionali.

Lo studio è stato pubblicato su JACS Au.