L’invenzione del merkin nel XV secolo, una parrucca pubica concepita per celare i segni delle malattie sessualmente trasmissibili, rappresenta un curioso e inquietante capitolo nella storia della sessualità e della medicina. In un’epoca in cui le infezioni veneree si diffondevano rapidamente, compromettendo la capacità delle lavoratrici del sesso di esercitare la loro professione, questa soluzione ingegnosa offriva un modo per mascherare i sintomi e continuare a lavorare.

Il Merkin: un rimedio inusuale per un problema diffuso

L’origine della parola merkin rimane avvolta nel mistero, con diverse teorie che cercano di svelarne l’etimologia. Una delle ipotesi più accreditate la fa derivare da “malkin”, termine dispregiativo utilizzato in passato per riferirsi a donne di bassa estrazione sociale. Questa connessione suggerisce un legame storico tra il merkin e le prostitute, che lo utilizzavano per celare i segni delle malattie veneree. Un’altra teoria, meno accreditata, propone una derivazione affettuosa dal nome femminile “Mary”, trasformato in “marykin”. Tuttavia, questa ipotesi non trova un ampio consenso tra gli studiosi.

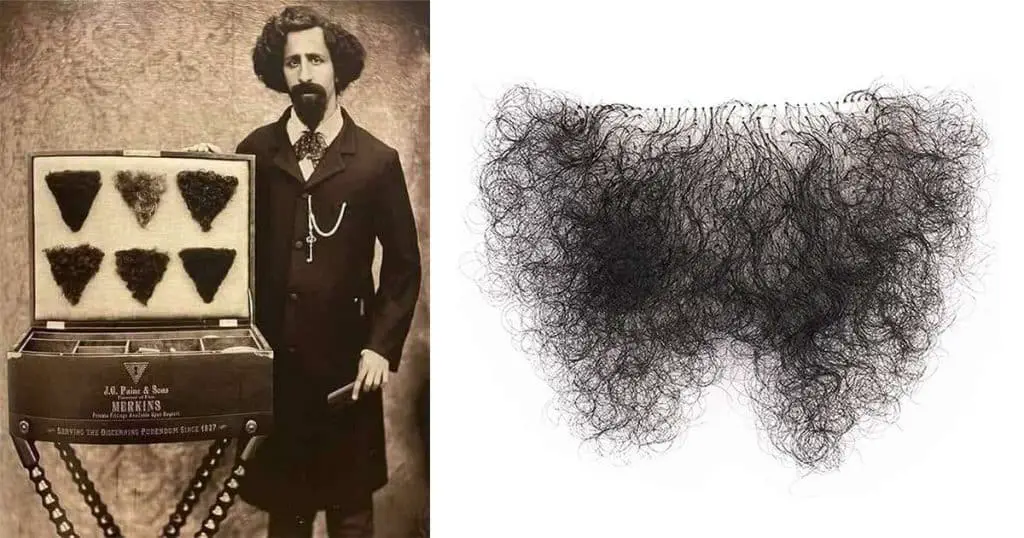

Il merkin, una parrucca pubica di dimensioni generose e folta, era un espediente ingegnoso, seppur macabro, ideato nel XV secolo per affrontare un problema concreto e diffuso: la presenza di malattie sessualmente trasmissibili. In un’epoca in cui le infezioni veneree si diffondevano rapidamente, compromettendo la capacità delle lavoratrici del sesso di esercitare la loro professione, offriva una soluzione pratica e immediata.

La sua funzione principale era quella di celare i segni visibili delle malattie sessualmente trasmissibili, come arrossamenti, gonfiori e piaghe, che avrebbero immediatamente rivelato la presenza dell’infezione ai clienti. Questo espediente permetteva alle lavoratrici del sesso di nascondere le manifestazioni della malattia, evitando di perdere opportunità di guadagno e di essere escluse dal mercato del sesso a pagamento.

La sua dimensione generosa e la folta chioma erano studiate appositamente per coprire un’ampia area della zona pubica, assicurando che nessun segno della malattia rimanesse visibile. Il merkin diventava così un vero e proprio strumento di lavoro, essenziale per la sopravvivenza economica delle lavoratrici del sesso in un contesto sociale e sanitario difficile.

L’uso del merkin, tuttavia, non era privo di rischi. Sebbene permettesse di nascondere i sintomi, non curava la malattia, che continuava a diffondersi, sia tra le lavoratrici del sesso che tra i loro clienti. Inoltre, l’uso prolungato del merkin poteva peggiorare le condizioni igieniche e favorire la proliferazione di batteri, aumentando il rischio di complicazioni.

Nonostante questi rischi, rimase un espediente diffuso per secoli, testimoniando la disperata necessità di trovare soluzioni pratiche in un’epoca in cui le malattie sessualmente trasmissibili erano un problema grave e diffuso. La sua esistenza ci ricorda che le preoccupazioni e le sfide legate alla sessualità non sono un fenomeno moderno, ma hanno radici profonde nella storia umana.

Un simbolo di un’epoca

L’invenzione del merkin, nel contesto storico del XV secolo, si rivela come una risposta diretta e pragmatica a una crisi sanitaria e sociale di vasta portata. In un’epoca in cui le malattie sessualmente trasmissibili, come la sifilide, si diffondevano con allarmante rapidità, le lavoratrici del sesso si trovavano ad affrontare un dilemma cruciale: come continuare a esercitare la loro professione senza compromettere la loro salute e, di conseguenza, il loro sostentamento.

Con la sua struttura ingegnosa, si poneva come una soluzione immediata a questo problema. La sua funzione primaria era quella di celare i segni esteriori delle malattie veneree, consentendo alle lavoratrici del sesso di presentarsi ai clienti senza destare sospetti. In un’epoca in cui l’aspetto fisico era fondamentale per l’esercizio della professione, il merkin diventava uno strumento indispensabile per preservare la propria immagine e, di conseguenza, la propria fonte di reddito.

Non era solo un espediente per nascondere i sintomi. Rappresentava anche un tentativo di riaffermare il controllo sul proprio corpo e sulla propria sessualità in un contesto sociale in cui le donne, e in particolare le lavoratrici del sesso, erano spesso marginalizzate e stigmatizzate. L’uso del merkin diventava, in un certo senso, un atto di resistenza, un modo per affermare la propria autonomia e la propria capacità di sopravvivenza in un ambiente ostile.

Il merkin rifletteva la mancanza di conoscenze mediche e di trattamenti efficaci per le malattie sessualmente trasmissibili nel XV secolo. In un’epoca in cui la medicina era ancora fortemente influenzata da credenze popolari e superstizioni, il merkin rappresentava una soluzione empirica, basata sull’osservazione e sull’esperienza, piuttosto che sulla conoscenza scientifica.

Una soluzione pragmatica

La sua origine non è attribuibile a una singola figura o a un momento preciso. La sua nascita si colloca in un contesto storico e sociale in cui le esigenze pratiche e le convenzioni culturali hanno plasmato la sua evoluzione. Le prime tracce di questo oggetto risalgono al XV secolo, un’epoca segnata dalla diffusione di malattie sessualmente trasmissibili. In questo scenario, il merkin emerse come una soluzione pragmatica per celare i segni delle infezioni veneree, consentendo alle lavoratrici del sesso di continuare la loro attività.

Nei secoli successivi, si diffuse ulteriormente, diventando un accessorio comune non solo tra le prostitute, ma anche tra le donne di altre classi sociali. Veniva utilizzato per nascondere cicatrici o imperfezioni nella zona pubica, o semplicemente come ornamento, assumendo talvolta le sembianze di un vero e proprio accessorio di moda. Tuttavia, con l’avanzare delle conoscenze mediche e il cambiamento degli atteggiamenti sociali verso la sessualità, l’uso del merkin iniziò a declinare nel XVIII secolo.

Oggi, il merkin è oggetto di curiosità e studio da parte di storici e antropologi, che lo considerano un interessante esempio di come le società del passato affrontavano le questioni legate alla sessualità e alla salute. La sua esistenza ci ricorda che le preoccupazioni e le sfide legate alla sessualità non sono un fenomeno moderno, ma hanno radici profonde nella storia umana.