Gesù di Nazareth, figura cardine del Cristianesimo e personalità storica di indubbia rilevanza per l’intera umanità, è universalmente riconosciuto e rappresentato in innumerevoli opere d’arte, sculture e icone. Tuttavia, un’osservazione attenta e un’analisi più approfondita rivelano una marcata discrepanza tra l’iconografia occidentale a cui siamo abituati e la probabile realtà delle sue origini mediorientali.

Alla ricerca del vero volto di Gesù: un’Analisi approfondita dell’aspetto fisico di una figura storica centrale

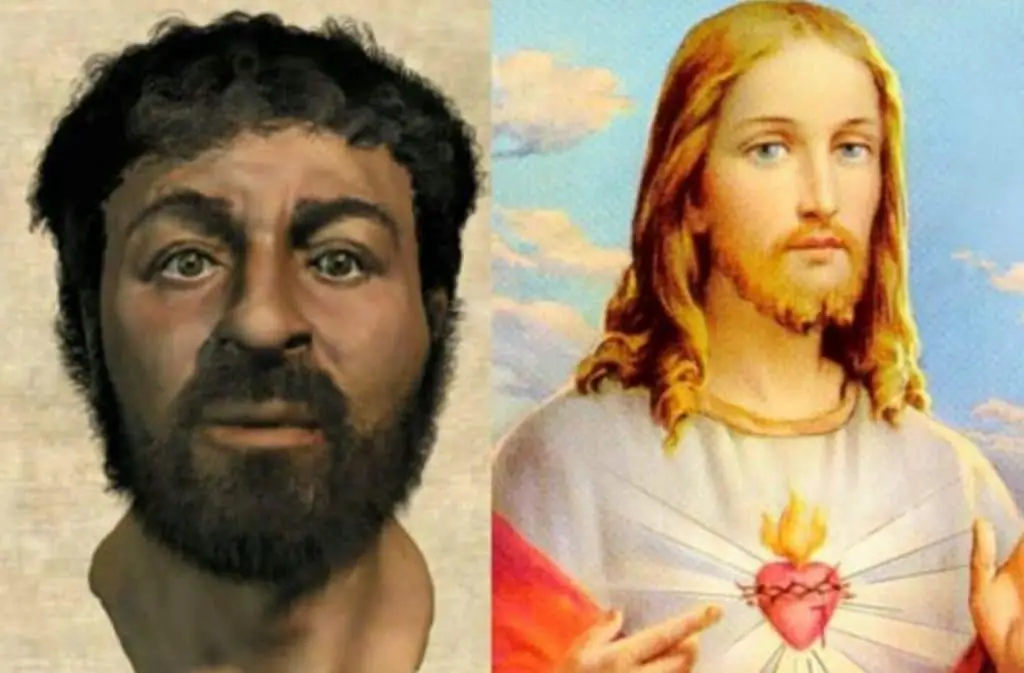

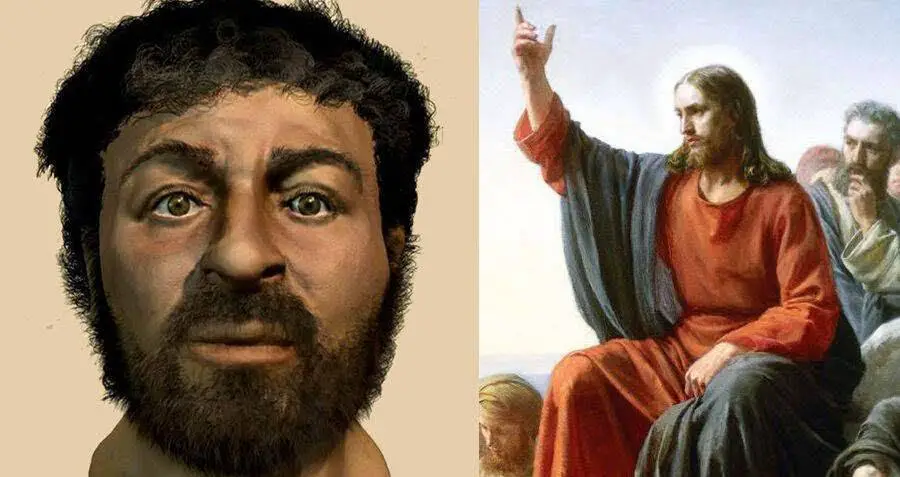

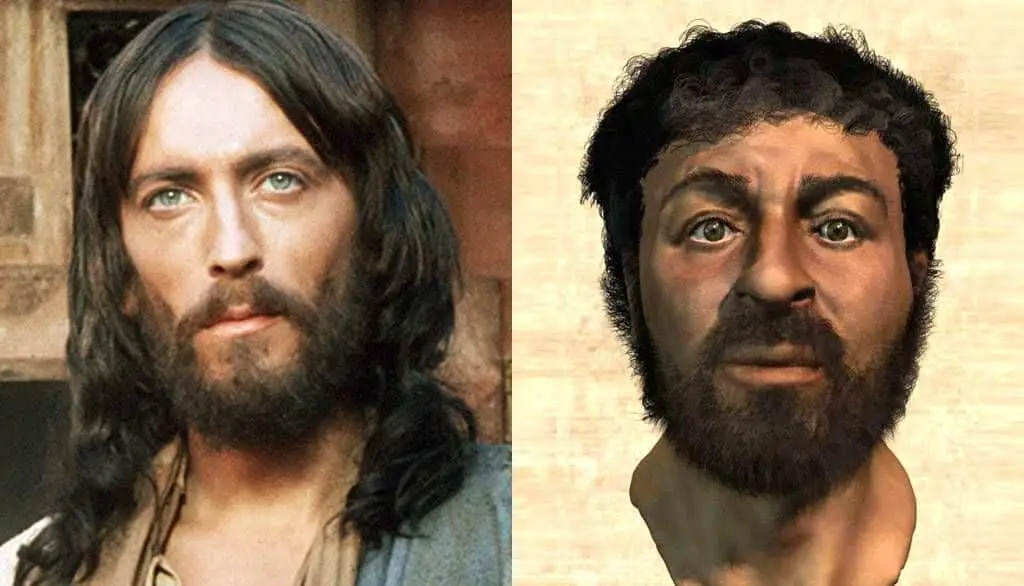

Troppo spesso, l’immaginario collettivo lo dipinge con tratti somatici che appaiono in netto contrasto con il contesto geografico e culturale in cui visse: occhi di un azzurro intenso, una chioma bionda e fluente, e un incarnato sorprendentemente candido. Questa rappresentazione, per quanto radicata nella tradizione artistica europea, solleva interrogativi significativi sulla sua accuratezza storica.

Nell’immaginario occidentale consolidato, Gesù è frequentemente ritratto come un uomo di statura superiore ai suoi discepoli, di corporatura longilinea, con capelli lunghi e ondulati di una tonalità castano chiara, una carnagione chiara e occhi di colore chiaro. Sebbene questa immagine ci sia profondamente familiare, essa presenta intrinsecamente delle incongruenze logiche.

Un individuo con queste caratteristiche fisiche si sarebbe inevitabilmente distinto in modo significativo dalla popolazione della regione in cui Gesù ha trascorso la sua esistenza. È ragionevole supporre che gli autori dei testi biblici, testimoni oculari o narratori di eventi così cruciali, avrebbero certamente menzionato un contrasto fisico così evidente e marcato.

Al contrario di quanto ci si potrebbe aspettare se Gesù avesse avuto un aspetto così singolare, il Vangelo di Matteo ci offre un indizio che suggerisce una realtà ben diversa. Nel racconto dell’arresto di Gesù nell’orto del Getsemani, immediatamente precedente alla sua crocifissione, si narra che Giuda Iscariota fu costretto a indicare Gesù ai soldati romani, poiché questi ultimi non erano in grado di distinguerlo dai suoi stessi discepoli.

Questo dettaglio, apparentemente minore, implica che l’aspetto fisico di Gesù non era così peculiare da renderlo immediatamente riconoscibile in mezzo a un gruppo di uomini della stessa provenienza geografica e presumibilmente con tratti somatici simili.

Ad offuscare ulteriormente la questione della sua reale apparenza fisica contribuisce un fatto ineludibile: in nessuna parte del Nuovo Testamento si trova una descrizione dettagliata dell’aspetto di Gesù.

I Vangeli si concentrano sul suo ministero, i suoi insegnamenti, i suoi miracoli e la sua passione, morte e risurrezione, tralasciando volutamente qualsiasi riferimento alle sue caratteristiche fisiche. Parallelamente, la storia e l’archeologia non hanno mai portato alla luce riproduzioni originali o contemporanee di Gesù. Non esistono ritratti, sculture o altre forme di rappresentazione visiva risalenti alla sua epoca che possano offrirci un’immagine diretta del suo volto.

Si aggiunge a questa mancanza di fonti dirette il problema sostanziale dell’assenza di resti corporei attribuibili a Gesù. Non disponiamo di uno scheletro o di altri resti fisici che potrebbero essere sottoposti ad analisi scientifiche, come l’estrazione e l’analisi del DNA, per fornire indizi sul suo patrimonio genetico e, di conseguenza, sul suo probabile aspetto fisico.

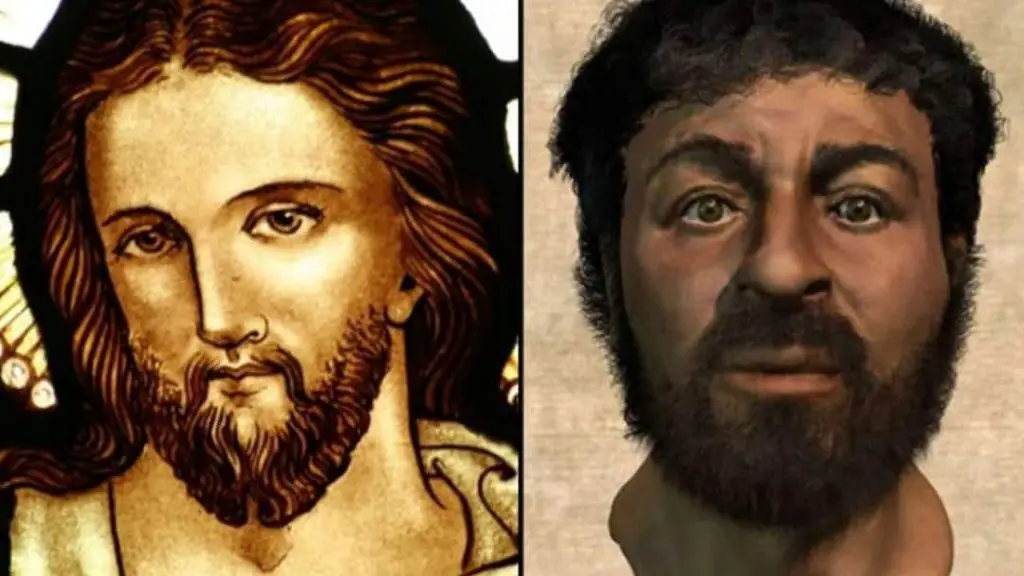

In questa situazione di assenza di prove dirette e descrizioni contemporanee, le immagini di Gesù che si sono tramandate nel corso dei secoli sono inevitabilmente il risultato delle interpretazioni e della sensibilità artistica di innumerevoli pittori, scultori e mosaicisti. Questi artisti, spesso influenzati dal contesto culturale, dalle mode estetiche e dalle esigenze teologiche del loro tempo, hanno plasmato la nostra percezione visiva di Gesù.

È quindi fondamentale approcciarsi a queste rappresentazioni con una consapevolezza critica, riconoscendo che esse riflettono più le convinzioni e l’immaginario delle diverse epoche storiche che una fedele riproduzione del suo aspetto reale. La ricerca del vero volto di Gesù, dunque, rimane un affascinante enigma storico, costantemente oggetto di dibattito e reinterpretazione alla luce di nuove scoperte e prospettive.

L’apporto dell’antropologia forense alla ricostruzione di un’icona globale

Come acutamente osservato da Carlos F. Cardoza-Orlandi, illustre Professore associato di Cristianesimo mondiale presso il Columbia Theological Seminary di Atlanta, le influenze culturali e le tradizioni locali esercitano un impatto profondo e significativo sulla rappresentazione iconografica di figure storiche di portata universale come Gesù.

Sebbene l’immaginario occidentale abbia storicamente dominato la scena, plasmando una specifica immagine di Gesù con tratti somatici europei, in diverse altre parti del mondo egli viene frequentemente raffigurato con caratteristiche che riflettono le etnie e le fisionomie locali, assumendo sembianze nere, arabe o ispaniche. Questa pluralità di rappresentazioni, pur testimoniando l’universalità del messaggio cristiano e la sua capacità di radicarsi in contesti culturali differenti, acuisce una domanda fondamentale e persistente: quale fu l’aspetto fisico reale di Gesù di Nazareth?

Una potenziale risposta a questo interrogativo millenario è emersa da un campo scientifico relativamente nuovo e in rapida evoluzione: l’antropologia forense. Questa disciplina, tradizionalmente impiegata dalle forze dell’ordine per la risoluzione di crimini attraverso l’analisi di resti scheletrici e altri indizi fisici, ha offerto strumenti e metodologie inaspettatamente pertinenti per tentare di ricostruire l’aspetto del volto più celebre della storia umana.

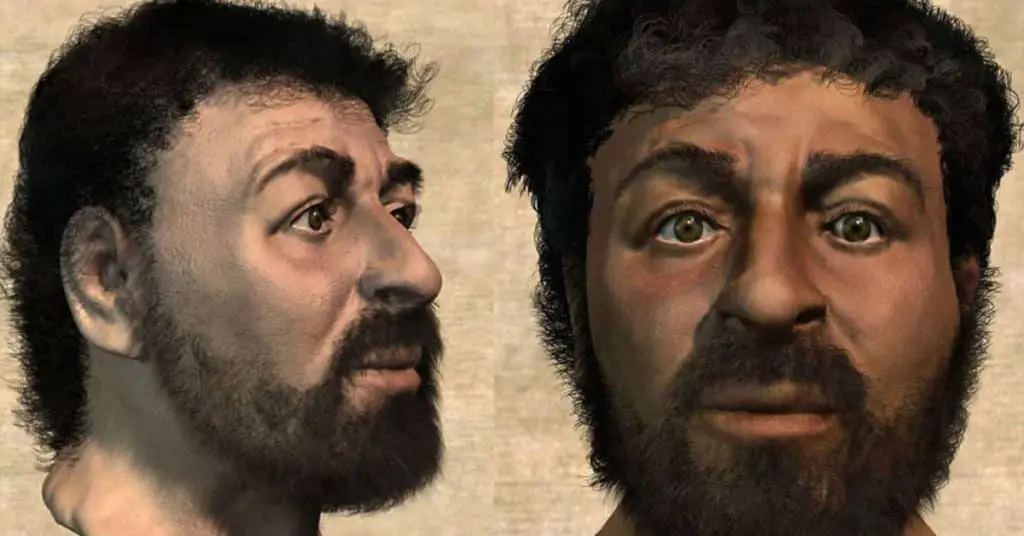

Un team di scienziati britannici, collaborando strettamente con archeologi israeliani esperti del contesto storico e geografico della Galilea del I secolo, ha intrapreso un ambizioso progetto volto a ricreare quella che essi ritengono essere la rappresentazione più accurata del volto di Gesù, applicando principi e tecniche mutuati dall’antropologia forense.

A. Midori Albert, stimata Professoressa che insegna antropologia forense presso l’Università della Carolina del Nord a Wilmington, ha chiarito come questa disciplina integri un vasto spettro di dati, spaziando dalle evidenze culturali e archeologiche alle rigorose analisi delle scienze fisiche e biologiche, al fine di studiare le caratteristiche di diversi gruppi umani. Gli esperti in questo campo altamente specializzato possiedono una conoscenza approfondita e pratica della genetica e dei processi di crescita e sviluppo umano.

Nella loro meticolosa indagine, essi attingono inoltre a discipline apparentemente distanti ma complementari come la primatologia, che studia i primati non umani, la paleoantropologia, focalizzata sull’evoluzione dei primati e della specie umana, e l’osteologia umana, la scienza che si occupa dello studio dello scheletro. Anche ambiti di ricerca come la nutrizione, l’odontoiatria e l’analisi dell’adattamento climatico hanno giocato un ruolo cruciale nello sviluppo di metodologie capaci di fornire indizi significativi sull’aspetto fisico di popolazioni antiche.

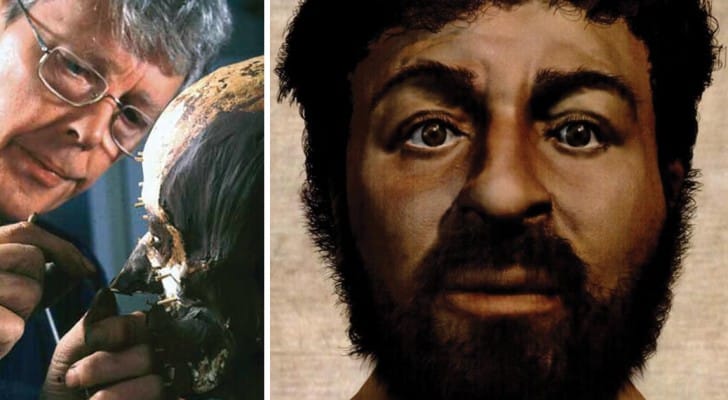

Richard Neave, un artista medico in pensione proveniente dall’Università di Manchester in Inghilterra, ha avuto l’intuizione di applicare le metodologie dell’antropologia forense, abitualmente impiegate per la risoluzione di casi criminali contemporanei, alla questione storica dell’aspetto di Gesù. Neave, coautore del volume “Making Faces: Using Forensic And Archaeological Evidence”, non era nuovo ad affrontare aree di ricerca controverse.

Nel corso degli ultimi due decenni, si era già distinto per aver ricostruito con notevole precisione i volti di figure storiche di spicco, tra cui Filippo II di Macedonia, padre del celebre Alessandro Magno, e il leggendario re Mida di Frigia. La sua esperienza e la sua competenza multidisciplinare lo rendevano una figura chiave per tentare di creare un ritratto più verosimile di Gesù.

La narrazione di Matteo degli eventi avvenuti nell’orto del Getsemani, precedentemente menzionata, offre un indizio fondamentale e concreto sulla probabile fisionomia di Gesù. Il fatto che i soldati romani non fossero in grado di distinguerlo dai suoi discepoli suggerisce chiaramente che i suoi lineamenti non si discostavano significativamente da quelli tipici dei semiti galileiani dell’epoca. Questa deduzione ha rappresentato il punto di partenza cruciale per Neave e il suo team di ricerca. Il primo passo del loro lavoro è stato quello di acquisire teschi provenienti dalla regione di Gerusalemme, l’area geografica in cui Gesù ha vissuto la sua esistenza terrena.

Fortunatamente, esperti di archeologia israeliani avevano precedentemente rinvenuto teschi di individui semiti risalenti a quel periodo storico e avevano generosamente condiviso questo prezioso materiale con il team di Neave, fornendo una base scientifica essenziale per la loro ricostruzione facciale.

L’analisi scientifica dei teschi antichi e la ricostruzione digitale

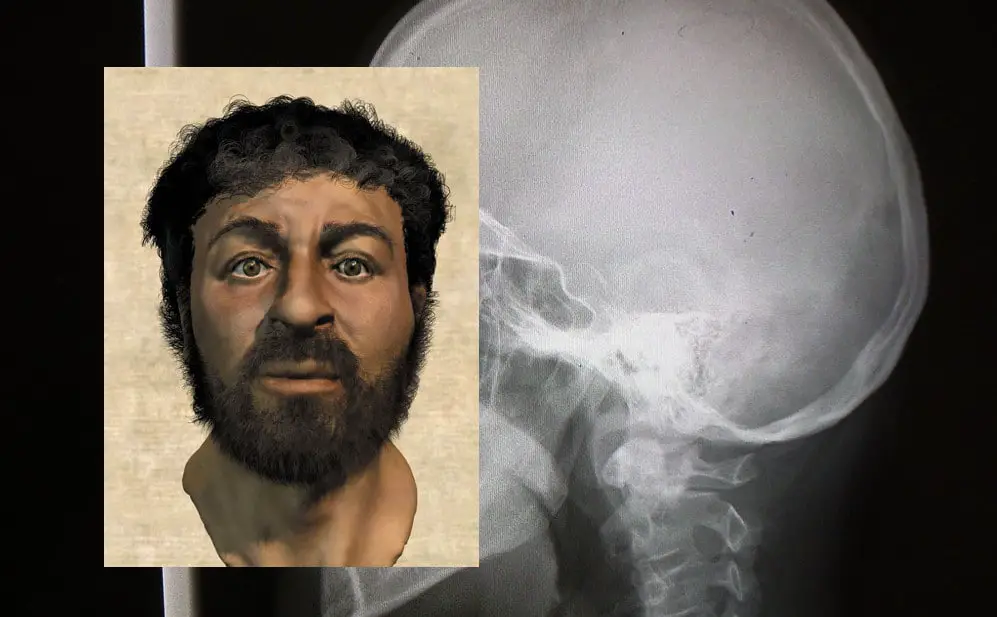

Avendo a disposizione tre reperti scheletrici ben conservati e risalenti all’epoca in cui visse Gesù, il team guidato da Richard Neave ha intrapreso un’analisi scientifica meticolosa per estrapolare informazioni cruciali sulla struttura cranio-facciale. Attraverso l’impiego della tomografia computerizzata (TC), una sofisticata tecnica di imaging medico, sono state create sezioni dettagliate dei teschi tramite l’utilizzo di raggi X. Questa procedura ha permesso di rivelare minuzie sulla conformazione ossea di ciascun reperto, fornendo dati fondamentali per la successiva fase di ricostruzione.

Successivamente, sono stati impiegati speciali programmi informatici appositamente sviluppati per l’antropologia forense. Questi software avanzati hanno analizzato una vasta mole di dati relativi alle misurazioni dello spessore dei tessuti molli in specifiche aree chiave dei volti umani, basandosi su studi antropologici consolidati. L’elaborazione di queste informazioni ha reso possibile la ricostruzione virtuale dei muscoli e della pelle che avrebbero ricoperto un cranio semita rappresentativo dell’epoca.

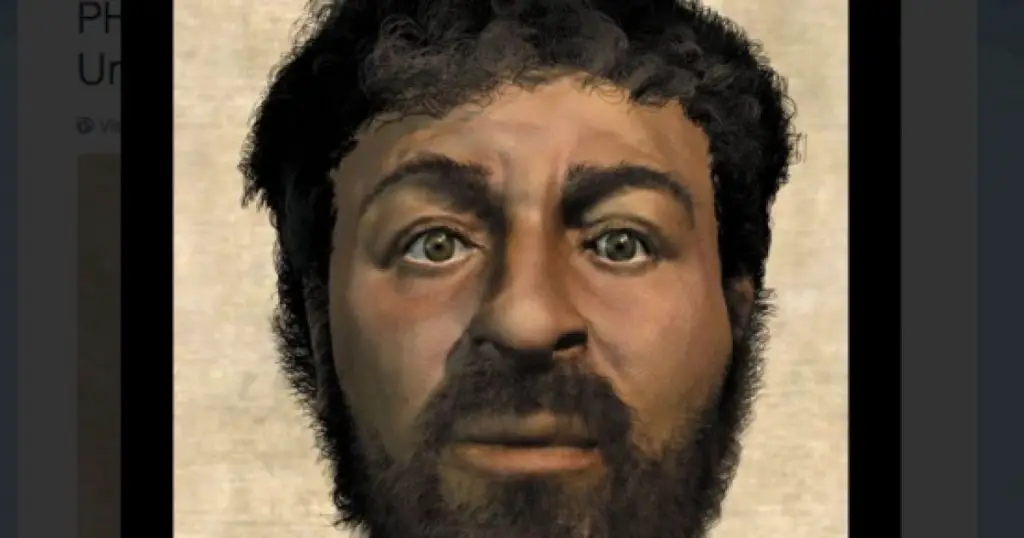

L’intero processo di modellazione è stato realizzato attraverso un software che ha costantemente verificato i risultati ottenuti con dati antropologici di riferimento, garantendo un approccio scientificamente rigoroso. A partire da questi dati elaborati, i ricercatori hanno potuto costruire una ricostruzione digitale tridimensionale del volto, fornendo una prima visualizzazione dell’aspetto probabile di un uomo galileiano del I secolo.

Una volta ottenuta la ricostruzione digitale, il team ha proceduto alla creazione di un calco fisico del teschio virtuale. Su questa base tridimensionale, sono stati applicati strati di argilla con uno spessore accuratamente calibrato per corrispondere alle misurazioni dei tessuti facciali specificate dal software informatico, integrando anche uno strato di pelle sintetica per simulare l’aspetto esteriore. Il naso, le labbra e le palpebre sono stati modellati con attenzione, seguendo scrupolosamente la forma determinata dalla sottostante struttura muscolare ricostruita virtualmente. Questo processo manuale, guidato dai dati scientifici, ha permesso di trasformare un modello digitale in una rappresentazione fisica tangibile.

Due elementi cruciali non potevano essere determinati unicamente dall’analisi dei teschi: il colore dei capelli e degli occhi. Per colmare questa lacuna informativa, il team di Neave si è rivolto all’analisi di disegni e raffigurazioni rinvenuti in diversi siti archeologici risalenti al I secolo. Queste testimonianze visive, realizzate in un periodo antecedente alla compilazione definitiva della Bibbia, contenevano indizi preziosi.

L’esame di queste fonti iconografiche ha permesso ai ricercatori di concludere che Gesù molto probabilmente avesse occhi scuri, in contrasto con le frequenti rappresentazioni occidentali che lo ritraggono con occhi chiari. Inoltre, le tradizioni ebraiche dell’epoca, riflesse in queste rappresentazioni, suggeriscono che anche Gesù portasse la barba, un tratto distintivo comune tra gli uomini del suo tempo e della sua cultura.

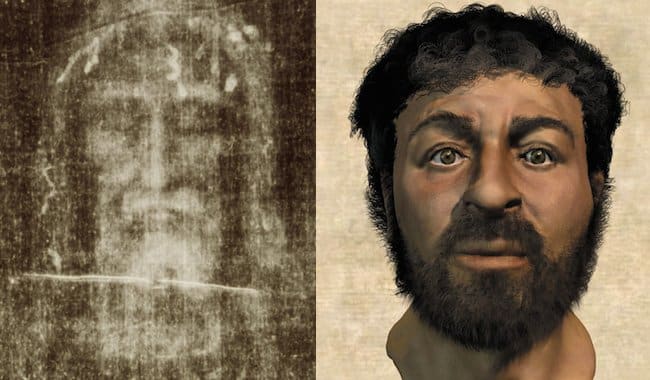

La questione della lunghezza dei capelli di Gesù ha rappresentato un ulteriore punto di discussione e analisi. Mentre la maggior parte degli artisti religiosi nel corso dei secoli ha tradizionalmente raffigurato Cristo con lunghi capelli fluenti, la maggioranza degli studiosi biblici ritiene che, con maggiore probabilità, i suoi capelli fossero corti e caratterizzati da riccioli, in linea con le usanze maschili dell’epoca. Questa ipotesi, tuttavia, entra in potenziale conflitto con quella che molti considerano una delle rappresentazioni più autentiche di Gesù: l’immagine impressa sulla celebre Sindone di Torino.

Molti fedeli e studiosi credono che il sudario conservato a Torino sia il lenzuolo di lino in cui fu avvolto il corpo di Gesù dopo la sua morte. Sebbene l’autenticità della Sindone sia oggetto di un acceso dibattito, essa raffigura chiaramente una figura maschile con i capelli lunghi. Coloro che mettono in dubbio la legittimità della Sindone come reliquia autentica fanno riferimento alle Lettere ai Corinzi, uno dei numerosi libri del Nuovo Testamento attribuiti all’apostolo Paolo.

In un passo di queste lettere, dopo aver presumibilmente avuto visioni di Gesù risorto, Paolo affronta la questione dell’aspetto esteriore e afferma: “Se un uomo ha i capelli lunghi, è una vergogna per lui”. Questa affermazione solleva un interrogativo cruciale: Gesù Cristo avrebbe avuto dei capelli considerati “una vergogna” secondo le norme sociali e religiose del suo tempo? Per Neave e il suo team, questa testimonianza biblica ha rappresentato un elemento decisivo. In linea con le raffigurazioni del I secolo e con le consuetudini dell’epoca, è più probabile che Gesù avesse i capelli corti, un aspetto considerato appropriato per gli uomini del suo tempo.

Anche la documentazione storica e le evidenze archeologiche hanno contribuito a risolvere la questione della statura e della corporatura probabile di Gesù. Attraverso l’analisi di resti scheletrici coevi, gli archeologi hanno stabilito con una ragionevole certezza che la statura media di un maschio semita che viveva in Galilea nel I secolo si aggirava intorno ai 175 centimetri, con un peso medio di poco inferiore ai 50 chilogrammi.

Considerando che Gesù esercitò la professione di falegname all’aperto fino all’età di circa trent’anni, è logico supporre che avesse una muscolatura più sviluppata e una forma fisica più robusta rispetto a quanto suggeriscono le idealizzate rappresentazioni occidentali. È altresì probabile che il suo viso fosse segnato dalle intemperie e dal lavoro manuale, conferendogli un aspetto forse più maturo della sua età effettiva.

Richard Neave ha tenuto a precisare che il suo lavoro e quello del suo team si sono limitati a ricostruire l’aspetto probabile di un uomo adulto che visse nello stesso luogo e nello stesso periodo storico di Gesù, basandosi sulle evidenze scientifiche e archeologiche disponibili. Come prevedibile, le conclusioni raggiunte non hanno mancato di suscitare dibattiti e opinioni divergenti, data la profonda carica emotiva e religiosa legata alla figura di Gesù Cristo.

Un equilibrio delicato tra scienza e interpretazione artistica nella ricerca del volto di Gesù

È fondamentale approcciarsi alle ricostruzioni facciali forensi con una consapevolezza critica dei loro limiti intrinseci, come ha opportunamente sottolineato Alison Galloway, stimata Professoressa di antropologia presso l’Università della California a Santa Cruz. Sebbene queste ricostruzioni si basino su solide fondamenta scientifiche, in particolare sull’analisi della struttura ossea cranica, la trasposizione di queste informazioni scheletriche nell’aspetto di un volto vivo implica inevitabilmente un grado di interpretazione artistica.

I dettagli più fini e distintivi di un volto sono determinati in larga misura dalla conformazione e dallo spessore dei tessuti molli che ricoprono la muscolatura sottostante. Proprio in questa fase cruciale, Galloway evidenzia come gli artisti forensi possano differire significativamente nelle loro tecniche e nelle loro scelte interpretative. La professoressa Galloway ha specificato come alcuni artisti forensi prestino una maggiore attenzione alle sottili variazioni in dettagli apparentemente minori, ma che contribuiscono in modo significativo all’unicità di un volto, come la precisa distanza tra la base inferiore del naso e il labbro superiore.

È importante notare che le caratteristiche più immediatamente riconoscibili di un viso, quelle che ci permettono di distinguere un individuo dall’altro – come le pieghe e la forma degli occhi, la struttura del naso nella sua interezza e la conformazione della bocca – sono in ultima analisi lasciate alla discrezione e all’abilità interpretativa dell’artista forense. Nonostante l’impiego di dati antropologici e di software specializzati, la modellazione di questi tratti distintivi comporta sempre un elemento di soggettività artistica.

Come lucidamente osservato da Galloway, l’accuratezza e la somiglianza tra una ricostruzione facciale forense e l’individuo reale a cui si riferisce possono variare in modo significativo. In alcuni casi particolarmente fortunati, in cui le evidenze scheletriche sono chiare e l’abilità dell’artista si sposa con una profonda comprensione anatomica, la somiglianza tra la ricostruzione e l’aspetto che l’individuo avrebbe potuto avere in vita può essere sorprendentemente elevata.

In altri scenari, il risultato finale potrebbe riflettere maggiormente lo stile e le preferenze artistiche del ricostruttore, portando a una somiglianza più marcata con altre opere dello stesso artista che con la persona oggetto della ricostruzione. Questa variabilità intrinseca sottolinea la necessità di interpretare le ricostruzioni facciali forensi non come fotografie del passato, ma come ipotesi informate, basate sulle migliori evidenze disponibili e mediate dall’abilità umana.

Nonostante le riserve metodologiche e la consapevolezza dei limiti della ricostruzione facciale forense, si è giunti a una conclusione che appare quasi inevitabile per la maggior parte di coloro che hanno avuto l’opportunità di osservare la ricostruzione del volto di Gesù realizzata dal team di Richard Neave. La percezione diffusa è che questa rappresentazione, pur non potendo aspirare a una precisione assoluta, si avvicini con una probabilità significativamente maggiore alla realtà storica rispetto alle idealizzate e spesso anacronistiche raffigurazioni prodotte da molti grandi maestri dell’arte nel corso dei secoli.

L’approccio scientifico rigoroso, basato sull’analisi di reperti scheletrici coevi e integrato con evidenze archeologiche e contestuali, sembra aver prodotto un’immagine di Gesù più radicata nel suo contesto culturale e geografico, offrendo uno sguardo più plausibile sull’aspetto di un uomo del I secolo in Galilea. Questa conclusione non intende sminuire il valore artistico e spirituale delle rappresentazioni tradizionali, ma piuttosto suggerire che la scienza forense può offrire un contributo prezioso per avvicinarci a una comprensione più storicamente accurata dell’aspetto fisico di una figura che ha plasmato la storia dell’umanità.