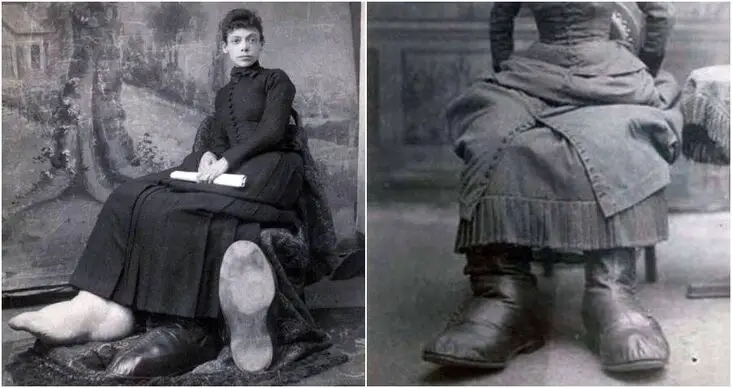

La vita di Fanny Mills, nata nel 1860 in Ohio, è un capitolo insolito e profondamente triste della storia circense americana. Affetta da una rara e grave condizione medica, Fanny divenne una figura di spicco nei “freak show”, spettacoli itineranti che esibivano persone con particolarità fisiche, trasformando la sua sofferenza in un macabro intrattenimento per il pubblico.

Fanny Mills: la tragica storia della “donna dai piedi giganteschi”

Fanny Mills nacque con una condizione medica rara e debilitante: l’elefantiasi linfatica. Questa malattia le provocava un anomalo accumulo di linfa nelle gambe, portando a una crescita spropositata dei suoi arti inferiori. La gravità della sua condizione era tale da rendere la deambulazione estremamente difficile, quasi impossibile senza un supporto costante.

In un’epoca in cui le conoscenze mediche erano rudimentali e le cure moderne inesistenti, le persone affette da tali differenze fisiche venivano spesso percepite con curiosità morbosa, piuttosto che con empatia o comprensione. Queste “anomalie” non erano viste come patologie da trattare, ma come singolarità da esibire.

La seconda metà del XIX secolo fu l’età d’oro dei circhi itineranti e delle “esibizioni di curiosità umane”, noti anche come “freak show”. Questi spettacoli rappresentavano una forma di intrattenimento estremamente popolare, dove persone con particolarità fisiche, a volte deformità, venivano esposte al pubblico. Per individui come Fanny Mills, con una condizione che le impediva un’integrazione lavorativa nella società tradizionale, l’ingresso in questo mondo diventava spesso l’unica via per la sopravvivenza.

Fanny fu così costretta a mostrare le sue gambe al pubblico, trasformando la sua sofferenza e la sua diversità in uno spettacolo. Sebbene questa esposizione le garantisse una forma di sostentamento e persino una certa notorietà, la sua esistenza era intrinsecamente segnata da profondi pregiudizi e dallo sfruttamento. La sua vita nel circo, pur offrendole visibilità, non le garantiva dignità o comprensione, ma la relegava al ruolo di “fenomeno”, perpetuando una visione distorta dell’essere umano.

L’inganno della promessa di matrimonio

Per amplificare ulteriormente l’attrattiva e il clamore mediatico che circondava la figura di Fanny Mills, i gestori dello spettacolo idearono una bizzarra e cinica trovata pubblicitaria. Fu diffuso pubblicamente l’annuncio che chiunque avesse accettato di prendere Fanny in moglie avrebbe ricevuto una cospicua ricompensa: ben 5.000 dollari in denaro e una fattoria.

Questo espediente, seppur fosse chiaramente un mero trucco di marketing per attirare più spettatori e generare titoli sui giornali, era anche un riflesso amaro e profondamente inquietante della percezione che la società dell’epoca aveva delle persone con disabilità. Mostrava una mentalità crudelmente utilitaristica, soprattutto nei confronti delle donne che si trovavano in condizioni di vulnerabilità fisica. La loro dignità e la loro umanità venivano messe in secondo piano rispetto al potenziale di spettacolo e profitto.

La “favola” della ricompensa per il matrimonio con Fanny Mills, così come veniva presentata al pubblico, era però lontana anni luce dalla cruda realtà che si celava dietro le quinte. L’offerta di matrimonio non era altro che una pura finzione, un’illusione costruita per massimizzare l’interesse.

Era una vita costellata di immense difficoltà, segnata non solo dal costante e logorante dolore fisico causato dalla sua malattia, ma anche da un significativo abuso emotivo. La narrazione pubblica di una possibile unione romanzata nascondeva la dura verità di un’esistenza in cui la sua persona era sfruttata e la sua sofferenza monetizzata, senza alcun riguardo per il suo benessere o la sua autonomia personale.

L’oggettivazione del corpo “diverso” nei “freak show” del XIX secolo

Nel panorama dell’intrattenimento del XIX secolo, i cosiddetti “freak show” rappresentavano una forma di spettacolo pervasiva e, a posteriori, moralmente controversa. In questi contesti, i corpi che si discostavano dalla norma – quelli considerati “diversi” a causa di disabilità, malformazioni o altre anomalie fisiche – venivano esibiti al pubblico. L’obiettivo primario era quello di suscitare curiosità e stupore, ma spesso si scivolava verso un’attrazione morbosa che rasentava la voyeurismo e la mercificazione dell’individuo.

Le persone con disabilità o particolarità fisiche, come Fanny Mills con la sua elefantiasi, erano sistematicamente oggettificate e disumanizzate all’interno di questi spettacoli. La loro condizione medica o la loro unicità fisica non erano trattate con empatia o come oggetto di comprensione scientifica, ma venivano ridotte a mere attrazioni da baraccone. Sebbene non vi siano prove dirette che Fanny fosse specificamente oggetto di parafilia nel senso clinico del termine, è innegabile che la sua condizione fosse strumentalizzata per un’attrazione voyeuristica.

Il suo corpo, esposto in un contesto di spettacolo, era intrinsecamente inserito in una dinamica che favoriva la mercificazione e l’oggettivazione. L’intera struttura dei “freak show” si basava sulla mercificazione dell’alterità fisica, trasformando la sofferenza o la peculiarità in un bene di consumo. Questo poteva manifestarsi in diverse forme di interesse da parte del pubblico, alcune delle quali potevano sfociare in attrazioni distorte o feticistiche, data la natura dello spettacolo e l’enfasi sulla “stranezza” del corpo esibito. La loro dignità era costantemente compromessa in nome del profitto e dello spettacolo, rendendo la loro esistenza pubblica un tragico simbolo di sfruttamento e mancanza di rispetto.

Quando la vulnerabilità diventa spettacolo

In quel periodo, la dignità delle persone affette da gravi condizioni mediche o da evidenti diversità fisiche veniva sistematicamente calpestata. Anziché ricevere la cura, il supporto o l’empatia di cui avrebbero avuto disperatamente bisogno, queste persone venivano spinte sui palcoscenici dei “freak show”, offerte al pubblico come mere curiosità. I loro corpi, le loro anomalie, il loro stesso dolore diventavano oggetti di sguardo, generando applausi effimeri che mascheravano una profonda mancanza di rispetto e comprensione. La vulnerabilità veniva trasformata in uno spettacolo, con un’industria intera costruita sulla curiosità morbosa e sul profitto derivante dall’esibizione della “diversità”.

La vicenda di Fanny Mills trascende la semplice biografia di un’individuo per assurgere a un potente monito storico. Essa ci ricorda in modo doloroso come una società possa clamorosamente fallire nel tutelare i suoi membri più vulnerabili, trasformando la sofferenza e la diversità in un mero spettacolo per il profitto e il divertimento altrui. La sua vita, esposta e mercificata, evidenzia una profonda lacuna etica e morale che ha permesso l’oggettivazione e la disumanizzazione di persone con condizioni mediche complesse.

Fortunatamente, la sua storia non è solo un racconto di sfruttamento, ma serve anche a illuminare l’enorme e necessario progresso sociale che l’umanità ha compiuto nel corso del tempo. Il XIX secolo, con i suoi “freak show”, rappresenta un’epoca in cui le disabilità erano sinonimo di curiosità morbosa e isolamento. Oggi, invece, la comprensione delle disabilità è radicalmente cambiata. Non sono più viste come anomalie da esibire, ma come parte integrante della diversità umana.

L’approccio etico verso le persone con condizioni mediche complesse si è trasformato, passando dalla mercificazione del dolore a un impegno concreto per l’inclusione, la dignità e l’accesso universale alle cure. Questo significa non solo garantire assistenza medica adeguata, ma anche promuovere l’autonomia, il rispetto e la partecipazione piena nella società. La triste parabola di Fanny Mills ci ricorda costantemente il valore inestimabile di questi progressi e la responsabilità collettiva di preservare e rafforzare i principi di empatia e inclusione per tutti.

Ls vita di Fanny Mills è stata raccontata su History Cooperative.