Per decenni, l’esperimento carcerario di Stanford è stato considerato una pietra miliare della psicologia sociale, una dimostrazione lampante di come le situazioni possano corrompere anche le persone più normali. Tuttavia, una recente indagine storica ha gettato una luce inquietante su questa celebre ricerca.

L’esperimento carcerario di Stanford: una verità scomoda

Nel suo libro “Investigating the Stanford Prison Experiment: History of a Lie“, lo storico della scienza francese Thibault Le Texier ha portato alla luce una serie di incongruenze e manipolazioni che mettono in discussione l’affidabilità dei risultati ottenuti da Philip Zimbardo nel 1971.

Le Texier ha scoperto che, contrariamente a quanto sostenuto da Zimbardo, l’esperimento carcerario di Stanford non era stato progettato per essere spontaneo, ma era stato in gran parte “sceneggiato”. Le guardie erano state incoraggiate, se non apertamente istruite, a mostrare comportamenti aggressivi e a esercitare il loro potere sui prigionieri. Zimbardo stesso, nel ruolo di supervisore, avrebbe attivamente contribuito a creare un clima di tensione e ostilità.

L’esperimento carcerario di Stanford è stato citato innumerevoli volte per giustificare una vasta gamma di comportamenti, dalla brutalità poliziesca ai crimini di guerra. La sua influenza è stata tale da diventare un punto di riferimento per comprendere la natura umana e il potere delle situazioni sociali. Tuttavia, alla luce delle nuove rivelazioni, è necessario rivalutare criticamente le conclusioni a cui Zimbardo era giunto.

Le implicazioni di questa scoperta sono profonde. Se l’esperimento carcerario di Stanford non è stato condotto in modo rigorosamente scientifico, tutte le conclusioni tratte da esso diventano discutibili. Ciò solleva interrogativi sulla validità di molti studi psicologici e sulla necessità di una maggiore trasparenza nella ricerca scientifica.

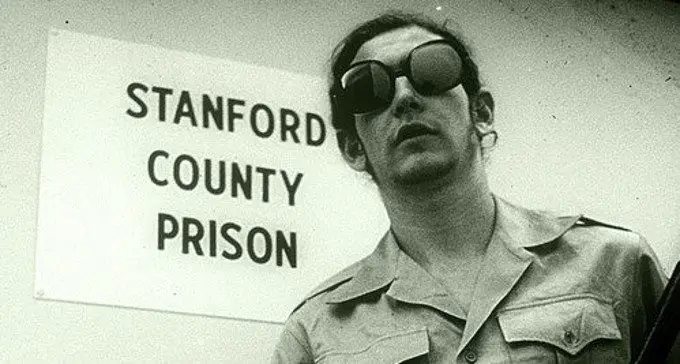

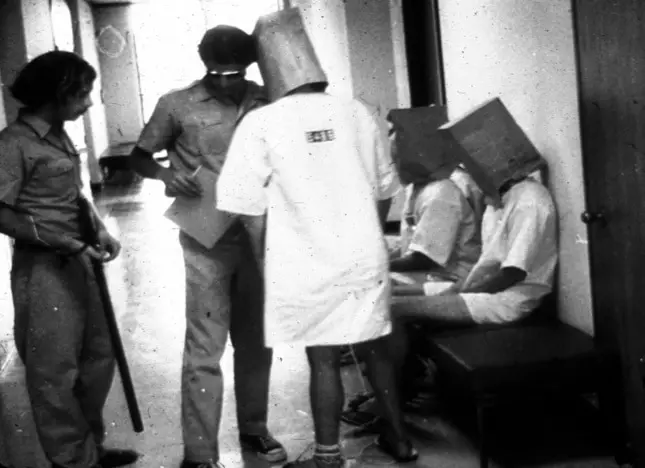

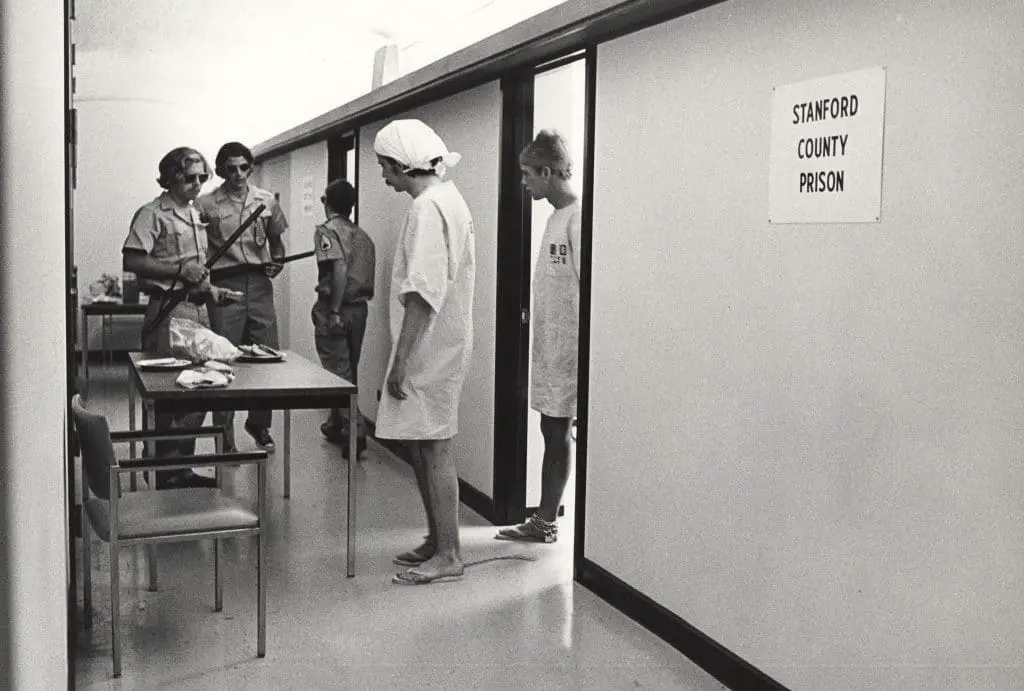

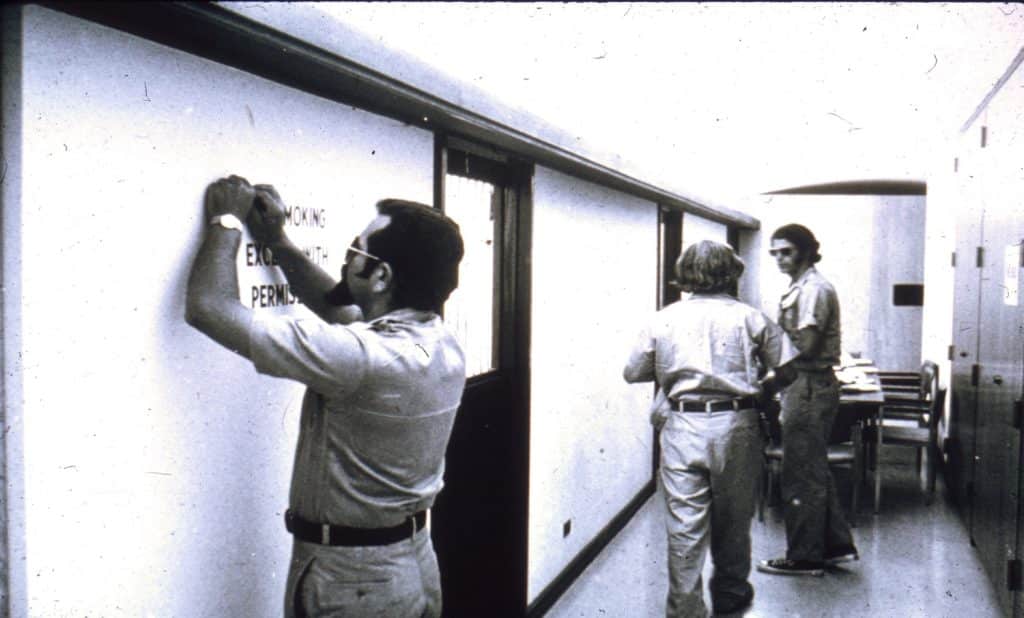

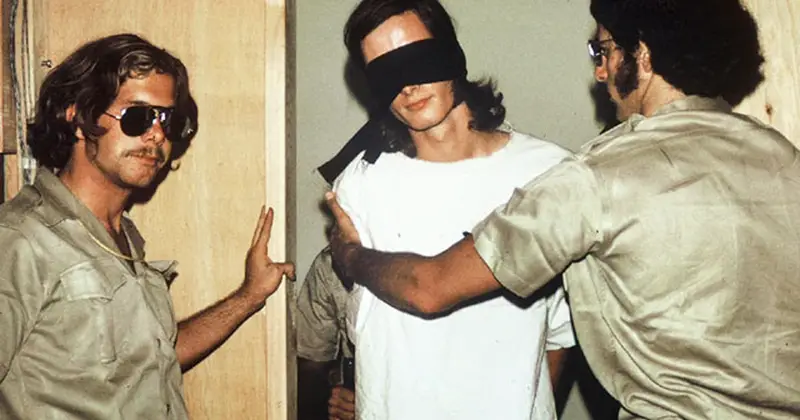

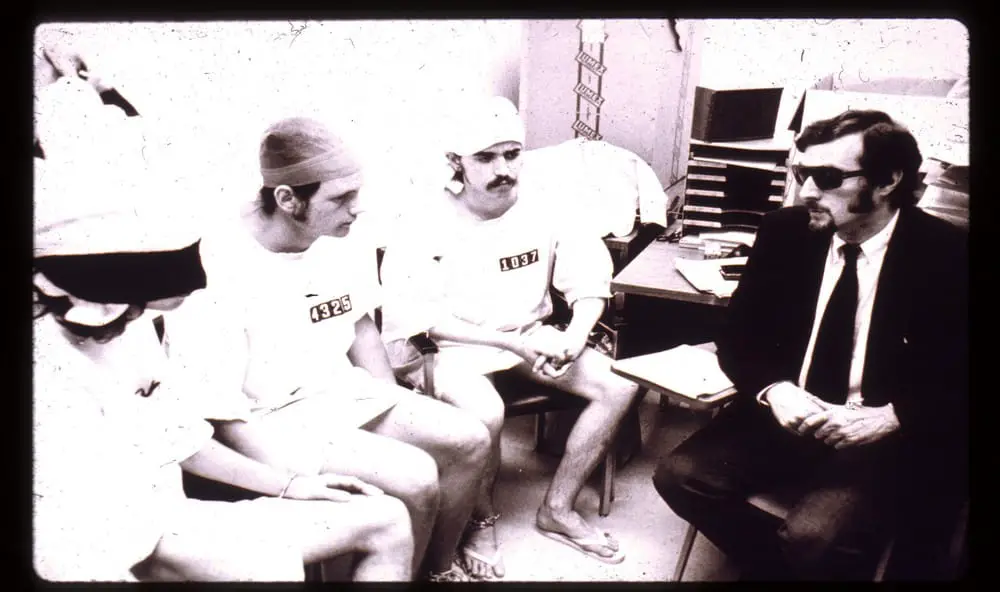

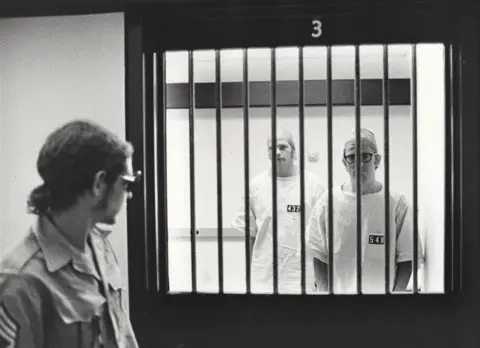

Il successo dell’esperimento carcerario di Stanford nel catturare l’immaginario collettivo è in gran parte dovuto alla forza delle immagini che lo hanno accompagnato: guardie minacciose e prigionieri umiliati. Queste rappresentazioni visive, unite alla semplicità e all’intuitività delle conclusioni tratte da Zimbardo, hanno contribuito a rendere lo studio un punto di riferimento nel campo della psicologia sociale. L’autorevolezza di Zimbardo, figura di spicco nel mondo accademico, ha ulteriormente rafforzato l’impatto dell’esperimento.

La storia dell’esperimento di Stanford ci insegna l’importanza di mantenere uno sguardo critico nei confronti della ricerca scientifica, anche quando i risultati sembrano ovvi o confortanti. È fondamentale verificare le fonti, valutare la metodologia utilizzata e considerare le possibili alternative interpretative. Inoltre, questo caso ci ricorda che la scienza non è immune dall’influenza di fattori sociali e psicologici, e che anche i ricercatori più prestigiosi possono commettere errori.

L’esperimento carcerario di Stanford, un pilastro della psicologia sociale per decenni, si rivela essere un edificio costruito su fondamenta fragili. Le nuove rivelazioni di Le Texier ci invitano a ripensare il modo in cui interpretiamo i risultati della ricerca scientifica e a essere più cauti nell’accettare senza riserve le conclusioni degli esperimenti, anche quando sono supportate da prove visive e da figure di grande autorità.

Un’eredità controversa

Un’analisi approfondita e critica dell’esperimento di Stanford, presentata nella recente traduzione inglese del libro di Le Texier, rivela una storia ben diversa da quella raccontata da Zimbardo, sollevando importanti interrogativi sulla metodologia e sull’interpretazione dei risultati.

Sebbene l’esperimento carcerario di Stanford sia stato oggetto di critiche fin dalla sua pubblicazione, è stato il lavoro di Le Texier a fornire la prova definitiva delle manipolazioni e delle carenze metodologiche che hanno caratterizzato questa ricerca. La sua analisi dettagliata, ora accessibile a un pubblico più ampio grazie alla traduzione in inglese, rappresenta una svolta significativa nella comprensione di questo celebre esperimento.

Utilizzando fonti d’archivio, filmati inediti, trascrizioni e interviste approfondite con i partecipanti, tra cui guardie, prigionieri e membri del team di ricerca, Le Texier crea un resoconto quotidiano dello svolgimento dell’esperimento. Lungi dall’essere travolti dalla situazione, fonti d’archivio mostrano che la brutalità delle guardie era stata provata. Contrariamente ai resoconti ufficiali, prima dell’esperimento erano stati istruiti dal team di ricerca su come creare un ambiente psicologicamente ostile.

Zimbardo diede alle guardie un elenco di regole da imporre e procedure volte a disumanizzare i prigionieri. Una volta iniziato l’esperimento, il personale incoraggiò l’aggressività delle guardie e rimproverò quelle che erano troppo indulgenti.

Sfogliando archivi e intervistando ex partecipanti, Le Texier ha svelato un quadro inquietante: l’esperimento carcerario di Stanford non è stato il risultato di un’immersione spontanea in una realtà carceraria simulata, ma piuttosto il frutto di una manipolazione attentamente orchestrata. Le guardie, lungi dall’essere autonomamente crudeli, erano state attivamente incoraggiate e guidate dai ricercatori a mettere in atto comportamenti aggressivi e umilianti.

I prigionieri, ignari di ciò che li aspettava, si aspettavano un’esperienza meno traumatica. Avevano immaginato di trascorrere il tempo leggendo o guardando la TV, ma si trovarono invece immersi in una realtà molto più dura, caratterizzata da umiliazioni, privazioni e regole arbitrarie. La loro reazione di shock e disorientamento era del tutto prevedibile.

Le reazioni dei partecipanti all’esperimento furono sorprendentemente varie. Mentre alcune guardie si dimostrarono particolarmente zelanti nel loro ruolo, altre manifestarono empatia verso i prigionieri, contrabbandando loro cibo e sigarette. Anche tra i prigionieri le risposte furono diverse: alcuni si sottomisero passivamente, altri si ribellarono, mentre altri ancora cercarono di negoziare con le guardie. La decisione di interrompere l’esperimento carcerario di Stanford prima del previsto fu in parte motivata da queste reazioni inaspettate e dalla difficoltà nel gestire una situazione così complessa e dinamica.

Le Texier ha svelato un altro aspetto inquietante dell’esperimento: le regole del gioco erano state manipolate fin dall’inizio. I prigionieri, pur essendo stati informati della possibilità di ritirarsi, si sono sentiti intrappolati in una situazione che andava ben oltre le loro aspettative. La decisione di interrompere l’esperimento non è stata dettata esclusivamente da motivi etici, ma anche dalla necessità di mantenere il controllo su una situazione che stava sfuggendo di mano ai ricercatori.

La diffusione globale dell’esperimento carcerario di Stanford è in gran parte dovuta all’abilità di Zimbardo nel comunicare i suoi risultati. La sua capacità di semplificare concetti complessi e di creare immagini potenti, unite al sostegno dell’università e all’entusiasmo dei media, hanno contribuito a trasformare l’esperimento in un vero e proprio mito. Il libro di Le Texier ci ricorda che la comunicazione scientifica è un processo complesso, influenzato da fattori culturali e politici, e che la capacità di un ricercatore di raccontare una storia avvincente può avere un impatto significativo sulla percezione pubblica della sua ricerca.

Conclusioni

La storia dell’esperimento carcerario di Stanford è un esempio perfetto di come una narrazione efficace possa influenzare la nostra comprensione del mondo. Nonostante le sue debolezze scientifiche, questa storia ha catturato l’immaginazione del pubblico e si è radicata nella cultura popolare. Le rivelazioni di Le Texier non sono riuscite a scalfire completamente questa narrazione, dimostrando quanto sia difficile sfatare un mito una volta che si è affermato.