Uno studio clinico di fase 3 di portata considerevole, che ha coinvolto quasi trentaquattromila partecipanti, ha fornito evidenze robuste sul ruolo cruciale della riduzione della pressione arteriosa nella mitigazione del rischio di sviluppare demenza e deterioramento cognitivo anche in individui che non presentano una diagnosi pregressa. I risultati di questa ricerca pionieristica sottolineano con forza la potenziale importanza di una strategia di controllo della pressione sanguigna più rigorosa e diffusa tra la popolazione affetta da ipertensione, con l’obiettivo primario di alleggerire il crescente onere globale rappresentato dalla demenza.

Il crescente allarme della demenza: un imperativo di intervento preventivo

Le proiezioni attuali delineano uno scenario preoccupante per quanto concerne la demenza. Si stima, infatti, che il numero di persone affette da questa condizione a livello mondiale sia destinato a un aumento esponenziale, passando dai 57,4 milioni registrati nel 2019 a ben 152,8 milioni entro la metà del secolo. Questo incremento drammatico avrà un impatto particolarmente significativo sui paesi a basso e medio reddito, amplificando le sfide sanitarie ed economiche già esistenti. In questo contesto allarmante, l’identificazione e l’implementazione di strategie preventive efficaci assumono un’importanza capitale.

Studi precedenti avevano già suggerito un’associazione significativa tra l’ipertensione non trattata e un aumentato rischio di demenza nel corso della vita. In particolare, tali ricerche avevano rilevato che individui con pressione arteriosa elevata e non gestita presentavano una probabilità superiore del 42% di sviluppare demenza rispetto a soggetti normotesi.

Questa evidenza sottolineava la necessità di esplorare interventi farmacologici mirati alla riduzione della pressione sanguigna come potenziale strategia di prevenzione primaria della demenza. Tuttavia, fino ad ora, solo un numero limitato di studi clinici randomizzati e controllati aveva specificamente valutato l’effetto dei farmaci antipertensivi sul rischio di demenza, e nessuno di questi aveva designato la demenza come endpoint primario della ricerca.

In questo scenario di lacune conoscitive, lo studio condotto da Jiang He e dal suo team di ricercatori si configura come un contributo di fondamentale importanza. Essi hanno intrapreso un’indagine rigorosa sull’efficacia di un intervento focalizzato sul controllo della pressione arteriosa, implementato da operatori sanitari comunitari non medici, nel ridurre l’incidenza di demenza per tutte le cause e il deterioramento cognitivo in una vasta coorte di 33.995 pazienti affetti da ipertensione.

I partecipanti allo studio erano individui di età pari o superiore a 40 anni, residenti in aree rurali della Cina e con una diagnosi pregressa di ipertensione non trattata. La scelta di coinvolgere operatori sanitari comunitari, spesso definiti “medici di villaggio”, rappresenta un approccio innovativo e potenzialmente scalabile per l’implementazione di strategie di controllo della pressione arteriosa su larga scala, soprattutto in contesti con risorse mediche limitate. I risultati di questa ricerca aprono nuove prospettive sulla possibilità di contrastare attivamente la crescente epidemia di demenza attraverso un intervento mirato e intensivo sulla gestione dell’ipertensione.

Migliore controllo pressorio e una protezione Ssgnificativa contro il declino cognitivo

Nell’ambito dello studio clinico di fase 3, i partecipanti sono stati meticolosamente suddivisi in due gruppi distinti, ciascuno sottoposto a un regime di gestione dell’ipertensione specificamente delineato. Il gruppo di intervento, composto da 17.407 pazienti, ha ricevuto un approccio terapeutico intensivo e multidimensionale. Questo prevedeva la somministrazione di farmaci antipertensivi, affiancata da un supporto sanitario strutturato e continuativo.

Un elemento chiave di questo supporto era rappresentato dal monitoraggio domiciliare regolare della pressione arteriosa, che consentiva ai pazienti di partecipare attivamente alla gestione della propria condizione e forniva ai sanitari dati preziosi per l’ottimizzazione della terapia. Parallelamente, l’intervento si focalizzava sull’adozione di modifiche dello stile di vita scientificamente validate per l’abbassamento della pressione sanguigna. Queste includevano raccomandazioni personalizzate per la perdita di peso, la riduzione dell’apporto di sodio attraverso la dieta e la limitazione del consumo di alcol.

Un’attenzione particolare veniva inoltre dedicata al miglioramento dell’aderenza alla terapia farmacologica prescritta, attraverso strategie educative e di supporto volte a garantire la costanza nell’assunzione dei farmaci.

In contrasto, il gruppo di controllo, denominato anche gruppo di cure abituali, costituito da un numero comparabile di pazienti, ha ricevuto un intervento meno intensivo. Questo si limitava a una formazione di base sulla gestione dell’ipertensione, fornendo ai partecipanti informazioni generali sulla loro condizione e sulle strategie di controllo. La misurazione della pressione arteriosa in questo gruppo veniva effettuata esclusivamente in contesti sanitari, seguendo le pratiche cliniche standard. Questo approccio rappresentava il consueto standard di cura per l’ipertensione nella popolazione studiata, fornendo un termine di paragone essenziale per valutare l’efficacia dell’intervento più intensivo.

Nel corso di un periodo di osservazione di 48 mesi, l’analisi dei dati ha rivelato risultati di notevole importanza clinica. Gli autori dello studio hanno constatato che il gruppo sottoposto all’intervento intensivo ha conseguito un controllo della pressione arteriosa significativamente migliore rispetto al gruppo di controllo. Questo si è tradotto in una percentuale maggiore di pazienti nel gruppo di intervento che ha raggiunto e mantenuto i livelli pressori target raccomandati dalle linee guida cliniche. La differenza nel controllo pressorio tra i due gruppi ha rappresentato la base fisiopatologica per gli effetti neuroprotettivi osservati.

L’aspetto più rilevante dello studio è emerso dall’analisi degli endpoint cognitivi.

La gestione intensiva della pressione arteriosa ha dimostrato di esercitare un effetto protettivo sostanziale nei confronti del rischio di sviluppare demenza per tutte le cause, con una riduzione statisticamente significativa del 15%. Parallelamente, l’intervento intensivo ha comportato una diminuzione del 16% del rischio di deterioramento cognitivo, anche in assenza di una diagnosi conclamata di demenza. Questi risultati congiunti forniscono una solida evidenza del potenziale neuroprotettivo di un controllo rigoroso della pressione sanguigna.

Le conclusioni di questa ricerca hanno implicazioni profonde per la pratica clinica e per le strategie di sanità pubblica volte a contrastare la crescente epidemia di demenza. I risultati suggeriscono con forza che interventi comprovati, focalizzati sulla riduzione efficace e intensiva della pressione sanguigna, potrebbero rappresentare uno strumento potente per diminuire l’incidenza e l’impatto globale della demenza.

L’efficacia dimostrata di un approccio multicomponente, che integra la farmacoterapia con il monitoraggio domiciliare, le modifiche dello stile di vita e il supporto all’aderenza terapeutica, sottolinea la necessità di un approccio olistico nella gestione dell’ipertensione. Gli autori dello studio raccomandano con enfasi che tale modello di intervento venga ampiamente adottato ed esteso a livello globale, al fine di ridurre in modo significativo il peso sanitario, sociale ed economico della demenza nella popolazione mondiale.

La possibilità di utilizzare operatori sanitari comunitari per implementare tali interventi, come dimostrato in questo studio condotto in contesti rurali, apre prospettive interessanti per la scalabilità delle strategie preventive, soprattutto in aree con risorse mediche limitate.

L’incidenza della demenza in Italia: un’emergenza sanitaria e sociale in crescita

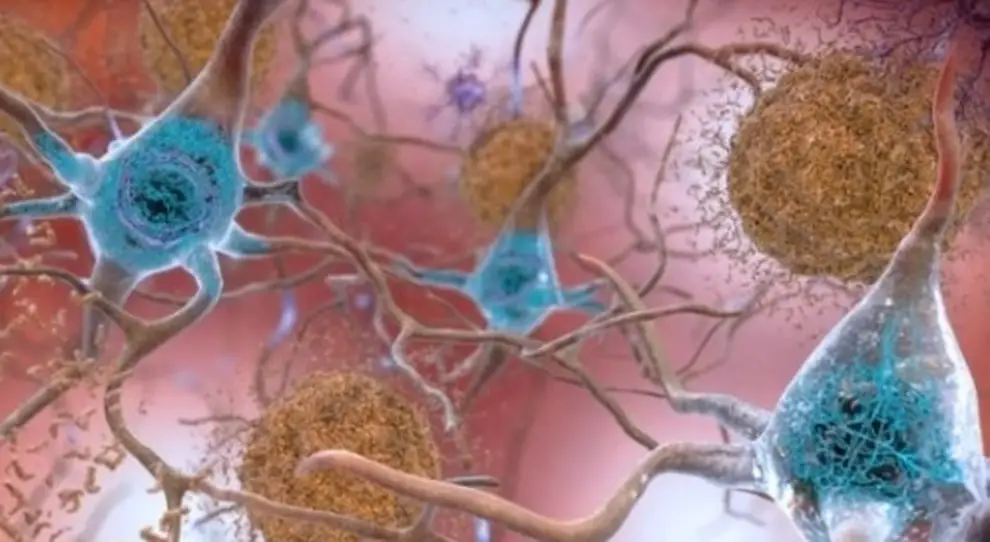

L’Italia, con la sua popolazione in progressivo invecchiamento, si trova ad affrontare una sfida sanitaria e sociale di crescente rilevanza: l’incidenza della demenza. Questa sindrome neurodegenerativa, caratterizzata dal declino progressivo delle funzioni cognitive, rappresenta non solo un dramma individuale per i pazienti e le loro famiglie, ma anche un onere sempre più significativo per il sistema sanitario nazionale e per la società nel suo complesso. Comprendere la portata e le dinamiche dell’incidenza nel contesto italiano è fondamentale per pianificare interventi efficaci di prevenzione, diagnosi precoce, assistenza e supporto.

La struttura demografica italiana, contraddistinta da una delle più alte aspettative di vita a livello globale e da un tasso di natalità in costante diminuzione, delinea uno scenario in cui la popolazione anziana costituisce una porzione sempre più consistente del totale. Questo invecchiamento demografico rappresenta un fattore di rischio primario per l’aumento dell’incidenza della malattia, poiché la probabilità di sviluppare queste patologie neurodegenerative cresce esponenzialmente con l’età. Di conseguenza, l’Italia si trova in una posizione particolarmente vulnerabile di fronte alla crescente prevalenza e incidenza della malattia.

Le stime attuali in Italia forniscono un quadro allarmante. Sebbene i dati precisi possano variare a seconda delle fonti e delle metodologie di rilevazione, si concorda sul fatto che centinaia di migliaia di nuovi casi di demenza vengono diagnosticati ogni anno nel paese. La malattia di Alzheimer rappresenta la forma più comune di demenza, seguita dalla demenza vascolare e da altre forme meno frequenti.

Le proiezioni future indicano un ulteriore aumento significativo del numero di persone colpite nei prossimi decenni, parallelamente all’invecchiamento della popolazione. Questo incremento avrà un impatto considerevole sulla domanda di servizi sanitari e assistenziali, sulla necessità di supporto per le famiglie e sulla sostenibilità del sistema di welfare.

L’eziologia della maggior parte delle forme di demenza è complessa e multifattoriale, coinvolgendo una combinazione di fattori genetici, ambientali e legati allo stile di vita. In Italia, come in altri paesi occidentali, la prevalenza di fattori di rischio modificabili come l’ipertensione, il diabete, l’obesità, il fumo e la sedentarietà contribuisce significativamente all’aumento del rischio di sviluppare demenza, in particolare la demenza vascolare.

Di conseguenza, l’adozione di strategie di prevenzione primaria mirate alla promozione di uno stile di vita sano, che includa una dieta equilibrata (come la dieta mediterranea, tradizionalmente seguita in Italia), l’attività fisica regolare, il controllo dei fattori di rischio cardiovascolari e l’astensione dal fumo, riveste un’importanza cruciale per mitigare l’incidenza della demenza nel lungo termine.

Nonostante la crescente consapevolezza sull’importanza della demenza, la diagnosi precoce in Italia rimane una sfida. Spesso, i sintomi iniziali vengono attribuiti all’invecchiamento “normale” o ad altre condizioni mediche, ritardando l’accesso a interventi precoci e al supporto necessario per i pazienti e le loro famiglie. È fondamentale implementare strategie per migliorare la consapevolezza della popolazione e dei medici di base sui segnali precoci della demenza, nonché rafforzare i servizi di diagnosi e valutazione neuropsicologica sul territorio.

Parallelamente, è essenziale sviluppare un sistema di assistenza integrata e multidisciplinare che coinvolga medici di base, specialisti (neurologi, geriatri, psichiatri), infermieri, terapisti occupazionali, logopedisti, psicologi e assistenti sociali, al fine di garantire una presa in carico globale e personalizzata dei pazienti con demenza e un adeguato supporto ai loro caregiver.

L’incidenza e la prevalenza in aumento della demenza in Italia comportano un onere socio-economico sempre più pesante. I costi diretti legati all’assistenza sanitaria e sociale (ricoveri, farmaci, assistenza domiciliare, residenze sanitarie assistenziali) sono elevati e destinati a crescere ulteriormente. A questi si aggiungono i costi indiretti, legati alla perdita di produttività dei pazienti e dei loro caregiver, spesso familiari che si trovano costretti a ridurre o abbandonare la propria attività lavorativa per assistere i propri cari.

È imperativo investire in ricerca scientifica per comprendere meglio i meccanismi patogenetici, sviluppare terapie innovative e strategie di prevenzione più efficaci, nonché implementare politiche sociali ed economiche che supportino i pazienti e le loro famiglie, garantendo loro dignità e qualità di vita. Affrontare l’incidenza della demenza in Italia richiede un impegno congiunto da parte delle istituzioni sanitarie, dei ricercatori, dei professionisti sanitari, delle associazioni di pazienti e della società civile nel suo complesso. Solo attraverso una strategia coordinata e lungimirante sarà possibile mitigare l’impatto devastante di questa crescente emergenza sanitaria e sociale.

Lo studio è stato pubblicato su Nature Medicine.