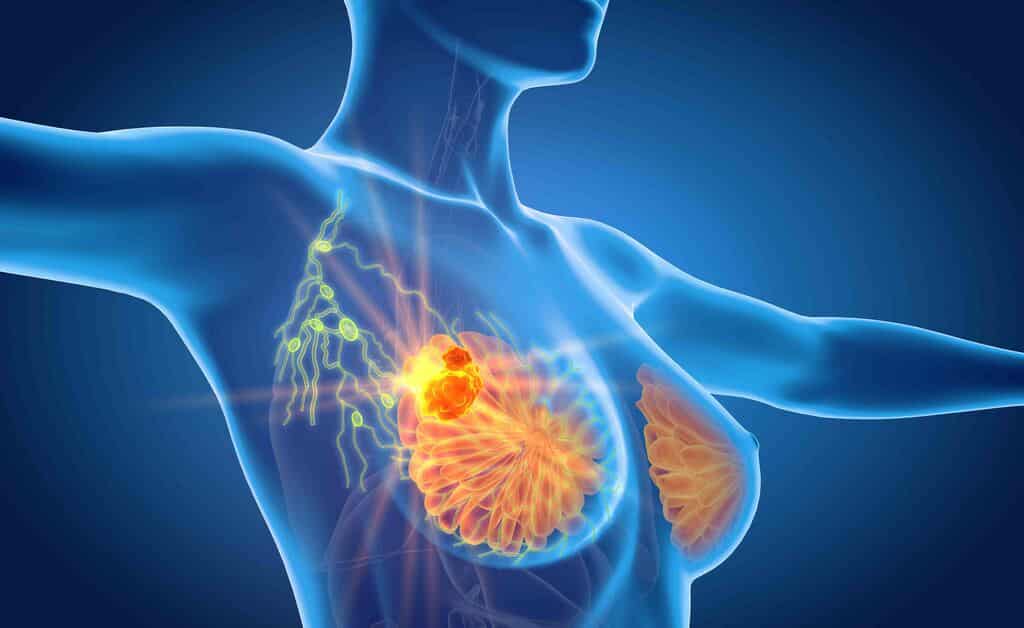

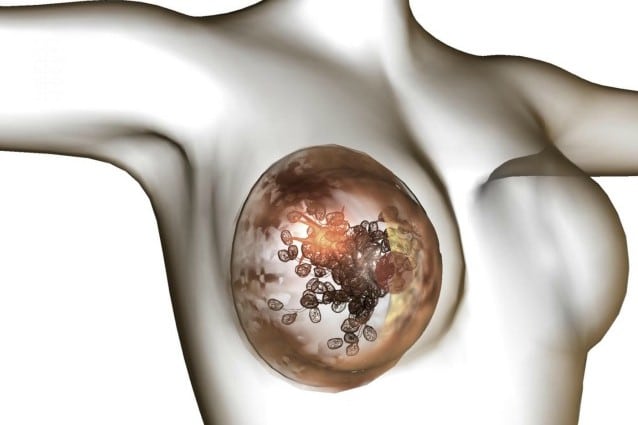

Nonostante i progressi significativi che hanno reso il cancro al seno una patologia sempre più curabile, una sfida clinica persistente e angosciante risiede nella sua potenziale recidiva, che in alcuni casi può manifestarsi anche a distanza di decenni da quando una paziente è stata dichiarata libera dalla malattia. Questo fenomeno insidioso è attribuibile alla capacità di alcune cellule tumorali di distaccarsi dal tumore primario e di nascondersi in uno stato di quiescenza o dormienza all’interno del tessuto mammario residuo o in organi distanti. Queste cellule dormienti, pur non proliferando attivamente e risultando quindi invisibili ai tradizionali metodi di rilevamento, rappresentano un serbatoio di potenziale ripresa della malattia.

Il sonno insidioso delle cellule del cancro al seno: un nuovo meccanismo di dormienza e risveglio aggressivo

La comunità scientifica sta ancora cercando di decifrare i complessi meccanismi molecolari e cellulari che inducono e mantengono lo stato di dormienza nelle cellule tumorali. Ancora meno chiari appaiono i fattori scatenanti che determinano il loro improvviso “risveglio” e la conseguente ripresa della crescita tumorale, spesso caratterizzata da una maggiore aggressività rispetto al tumore primario. Un recente studio pionieristico condotto presso il laboratorio del Prof. Yosef Yarden, insigne scienziato insignito del Premio Israele presso il Weizmann Institute of Science, ha gettato una nuova luce su questo cruciale aspetto della biologia del cancro al seno.

La ricerca ha rivelato un meccanismo molecolare specifico che non solo induce la dormienza nelle cellule del cancro al seno, ma spiega anche il motivo per cui, al loro riemergere, queste cellule presentano un fenotipo più aggressivo rispetto a quando hanno intrapreso il loro “sonno” tumorale.

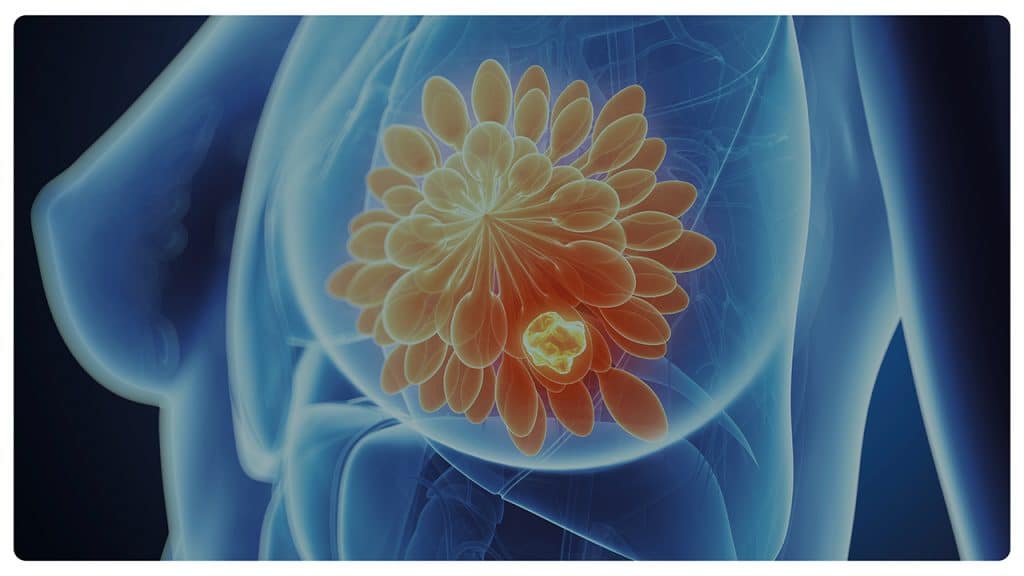

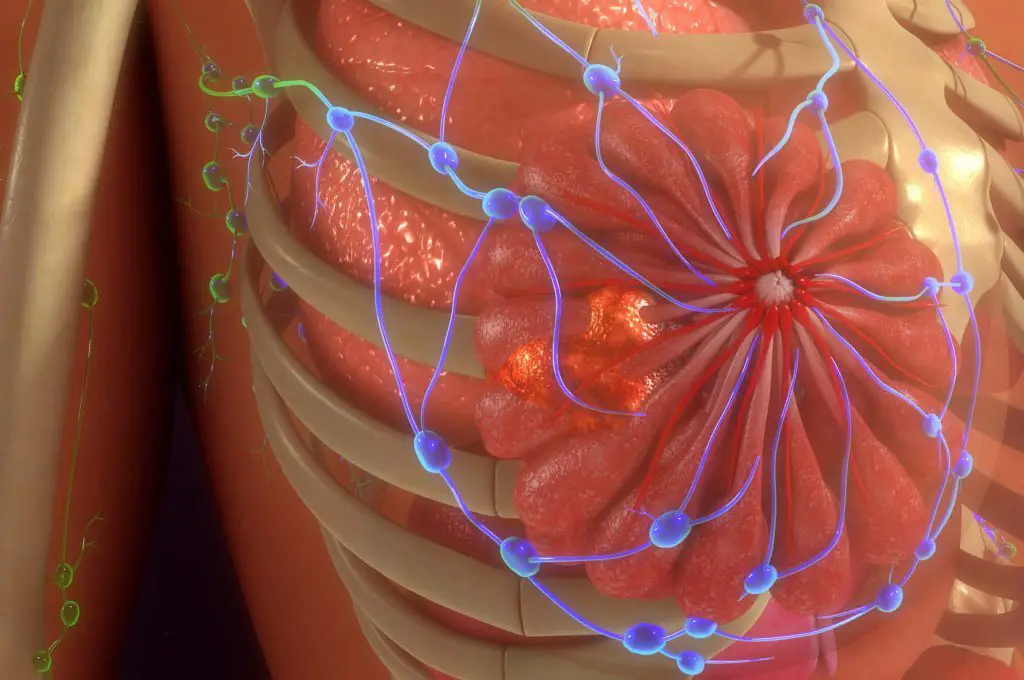

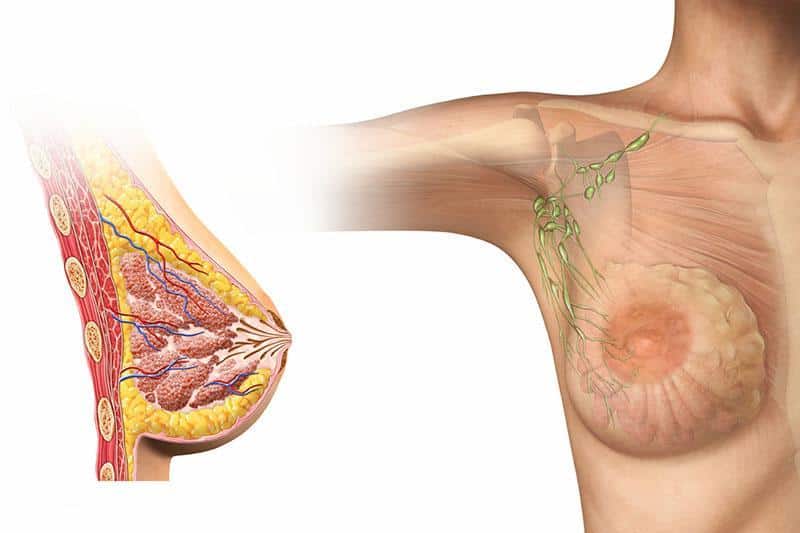

Per comprendere appieno questo meccanismo, è necessario considerare la dinamica evoluzione del tessuto mammario durante l’intero arco della vita femminile. Dalle prime fasi dello sviluppo embrionale, passando per la maturazione sessuale durante l’adolescenza e la cruciale fase della produzione di latte materno durante la gravidanza e il periodo post-parto, il tessuto mammario subisce continue e profonde trasformazioni strutturali e funzionali.

Questi cambiamenti sono resi possibili dalla capacità delle cellule del tessuto mammario di attraversare metamorfosi cellulari, transitando tra diversi stadi di sviluppo. Inizialmente, durante la fase embrionale nota come mesenchimale, le cellule presentano una forma rotonda, sono caratterizzate da un’elevata motilità e mostrano una rapida capacità di divisione. Successivamente, con la maturazione del tessuto, le cellule evolvono verso uno stadio più differenziato, epiteliale, assumendo una forma cubica, riducendo la loro attività proliferativa e la loro capacità di movimento.

In condizioni fisiologiche, le cellule del tessuto mammario si muovono fluidamente avanti e indietro tra queste fasi di sviluppo in un processo strettamente controllato e graduale, essenziale per la normale crescita e funzione del tessuto. Tuttavia, in alcuni casi, questo equilibrio dinamico si perde e le cellule possono sfuggire a questi meccanismi di controllo, iniziando a dividersi rapidamente e acquisendo caratteristiche maligne, dando origine al processo canceroso. Paradossalmente, l’insorgenza del cancro al seno spesso inizia con la ritorno delle cellule mature al loro stadio di sviluppo precedente, quello mesenchimale, che conferisce loro la capacità di dividersi in modo incontrollato, formare la massa tumorale e persino migrare verso tessuti distanti, dando origine alle metastasi.

La sorprendente scoperta rivelata dal nuovo studio è che, in una fase successiva dell’evoluzione tumorale, il cancro può beneficiare esattamente del processo opposto. Le cellule tumorali che sono riuscite a diffondersi in diverse sedi del corpo possono invertire nuovamente la loro transizione, tornando a uno stato più maturo, epiteliale. In questa nuova fase, le cellule tumorali diventano immobili e metabolicamente meno attive, entrando in uno stato di dormienza.

Questo “sonno” insidioso permette loro di eludere i trattamenti convenzionali, spesso mirati alle cellule in rapida divisione, e di persistere silenti nell’organismo per periodi prolungati, rappresentando una minaccia costante di recrudescenza della malattia. La comprensione dei meccanismi che regolano questo delicato equilibrio tra dormienza e risveglio è fondamentale per sviluppare nuove strategie terapeutiche in grado di eradicare queste cellule “dormienti” e prevenire le recidive tardive del cancro al seno.

Indurre il sonno tumorale per prevenire il risveglio aggressivo

Considerando le notevoli analogie tra il processo di ingresso delle cellule tumorali in uno stato di dormienza e la naturale maturazione delle cellule epiteliali, gli scienziati del laboratorio del Prof. Yarden, afferente al dipartimento di immunologia e biologia rigenerativa del Weizmann Institute, hanno formulato un’ipotesi audace e innovativa: sarebbe possibile indurre uno stato di dormienza controllata nelle cellule del cancro al seno imitando i meccanismi molecolari che regolano il processo di differenziazione epiteliale fisiologico.

Questa strategia terapeutica pionieristica si basa sull’idea di “addormentare” le cellule tumorali residue per prevenire la loro successiva riattivazione e la conseguente recidiva aggressiva della malattia.

Per testare questa ipotesi, i ricercatori hanno impiegato un sofisticato modello tridimensionale dell’ambiente microtumorale canceroso, sviluppato dal Dott. Dalit Barkan dell’Università di Haifa. All’interno di questo sistema in vitro che mima la complessità del tessuto tumorale, il team, guidato dalla Dott.ssa Diana Drago-Garcia del laboratorio di Yarden, ha condotto esperimenti di modificazione genetica su cellule di cancro al seno umano del sottotipo più aggressivo, il carcinoma mammario triplo negativo.

L’obiettivo di questa manipolazione genetica era di indurre le cellule tumorali a produrre livelli significativamente più elevati di proteine OVOL, una famiglia di fattori di trascrizione noti per il loro ruolo cruciale nella maturazione e differenziazione naturale delle cellule epiteliali.

I risultati ottenuti nel modello tridimensionale sono stati promettenti. L’aumento dell’espressione di due specifiche proteine OVOL ha dimostrato di essere in grado di arrestare il ciclo vitale delle cellule tumorali aggressive, bloccandone la proliferazione incontrollata e inducendole a entrare in uno stato di dormienza. Parallelamente, i ricercatori hanno validato questi risultati in un modello preclinico in vivo, dimostrando che la sovraespressione di OVOL in topi femmina a cui era stato impiantato tessuto tumorale umano inibiva significativamente la crescita del tumore.

Nonostante l’apparente beneficio dell’arresto della crescita tumorale indotto dalle proteine OVOL, i ricercatori hanno osservato un’apparente contraddizione. È noto che il tessuto mammario di pazienti affette da cancro al seno spesso contiene livelli elevati di una specifica proteina OVOL, denominata OVOL1. Questo ha portato gli scienziati a formulare un’ipotesi più complessa e sfumata: sebbene l’aumento di OVOL1 possa effettivamente rallentare la progressione del cancro a breve termine, potrebbe paradossalmente beneficiare le cellule tumorali a lungo termine, consentendo loro di entrare in uno stato di dormienza e di sopravvivere per anni eludendo i meccanismi di sorveglianza immunitaria e le terapie convenzionali.

La successiva diminuzione dei livelli di OVOL1, innescata da cambiamenti nelle condizioni fisiologiche dell’organismo, potrebbe quindi agire come un segnale per il “risveglio” del cancro, che si ripresenterebbe in una forma ancora più aggressiva.

Forte di queste nuove intuizioni, il team di ricerca ha intrapreso un’indagine approfondita sui meccanismi attraverso i quali il microambiente tumorale e i segnali sistemici influenzano i livelli di espressione delle proteine OVOL, modulando di conseguenza lo stato di dormienza o di attivazione delle cellule tumorali. Una scoperta chiave è stata l’identificazione di specifici fattori di crescita che aumentano l’espressione di OVOL1, mentre l’ormone steroideo estrogeno esercita un effetto soppressivo sui suoi livelli. Questa scoperta ha permesso ai ricercatori di formulare un’ipotesi clinicamente rilevante: i pazienti con bassi livelli di recettori per gli estrogeni e alti livelli di OVOL1 tendono a sviluppare un cancro più aggressivo e presentano minori probabilità di sopravvivenza.

“Queste scoperte potrebbero aprire la strada a strategie innovative per la prevenzione della dormienza delle cellule tumorali o per il ripristino del loro stato di salute,” afferma con ottimismo il Prof. Yarden. Egli illustra ulteriormente le implicazioni cliniche di queste scoperte: “Sappiamo, ad esempio, che il tessuto adiposo assume un ruolo predominante nella produzione di estrogeni durante la menopausa.

Pertanto, possiamo ipotizzare che un aumento di peso nelle donne anziane che hanno avuto un tumore al seno in gioventù potrebbe incrementare il rischio di riattivazione di un tumore dormiente, a causa dell’aumentata produzione di estrogeni e della conseguente diminuzione dell’espressione di OVOL1.” Il prossimo passo cruciale per questa promettente linea di ricerca sarà la validazione di queste ipotesi attraverso esperimenti su modelli animali e, in ultima analisi, su studi clinici condotti su pazienti umani, aprendo la strada a nuove terapie mirate per prevenire le recidive tardive e migliorare la prognosi del cancro al seno.

L’accumulo di danni genetici durante la dormienza che alimenta l’aggressività del cancro al seno

Una delle questioni centrali e finora elusive nella biologia del cancro al seno riguardava la ragione per cui le cellule tumorali tendessero a manifestare un comportamento più aggressivo al loro risveglio da uno stato di dormienza prolungata. Per svelare i meccanismi molecolari sottostanti a questo fenomeno clinicamente rilevante, i ricercatori del laboratorio del Prof. Yarden hanno intrapreso un’indagine approfondita sul percorso di segnalazione molecolare attraverso il quale la proteina OVOL1 induce lo stato di quiescenza nelle cellule tumorali.

La loro analisi ha rivelato un processo inaspettato: questo percorso di segnalazione innesca un accumulo significativo di molecole altamente instabili e reattive, note come radicali liberi. Questa sovrapproduzione di radicali liberi, a sua volta, conduce a un danno cellulare diffuso, all’arresto del ciclo cellulare e, infine, all’instaurarsi dello stato di dormienza. Questo accumulo di radicali liberi è stato particolarmente sorprendente, in quanto queste specie chimiche reattive non erano state precedentemente associate in modo diretto al meccanismo di induzione della dormienza nelle cellule tumorali.

Successivamente, in una collaborazione scientifica con il Prof. Emerito Yosef Shiloh dell’Università di Tel Aviv, i ricercatori hanno ulteriormente elucidato le conseguenze di questo stress ossidativo prolungato. Essi hanno dimostrato che lo stress cellulare continuo all’interno delle cellule dormienti, derivante dall’accumulo persistente di radicali liberi, induce alterazioni significative nell’espressione e nella funzione delle proteine localizzate nei nuclei cellulari, il compartimento che ospita il materiale genetico (DNA).

Di conseguenza, il materiale genetico stesso subisce un processo di ossidazione, compromettendone l’integrità strutturale e funzionale. Parallelamente, è stato osservato un malfunzionamento di tre proteine chiave specificamente coinvolte nei meccanismi di riparazione del DNA, rendendo le cellule dormienti incapaci di correggere efficacemente i danni genetici accumulati.

Sulla base di queste scoperte, gli scienziati formulano un’ipotesi convincente per spiegare l’aumentata aggressività delle cellule tumorali al loro risveglio. Essi ritengono che il danno diffuso al materiale genetico, causato dall’accumulo di radicali liberi durante la dormienza, combinato con il fallimento dei meccanismi di riparazione del DNA, porti all’acquisizione di numerose mutazioni genetiche. Quando la cellula cancerosa si risveglia dal suo stato quiescente, essa “porta con sé” questo carico di mutazioni, che le conferiscono un fenotipo più aggressivo e, potenzialmente, una maggiore resistenza ai trattamenti terapeutici convenzionali.

“Si ritiene comunemente che le cellule tumorali dormienti si trovino in uno stato metabolico sospeso, quasi inattivo, ma noi abbiamo dimostrato che durante questo cosiddetto ‘sonno’ esse accumulano attivamente mutazioni del DNA a causa del processo ossidativo e subiscono un cambiamento radicale nella loro biologia,” spiega il Prof. Yarden, sottolineando la natura dinamica e tutt’altro che quiescente dello stato di dormienza a livello molecolare.

Questa scoperta fondamentale trova coerenza con l’analisi di campioni di tessuto provenienti da tumori mammari aggressivi, suggerendo una rilevanza clinica significativa. È importante sottolineare che il cancro al seno non rappresenta l’unica neoplasia in grado di entrare in uno stato di quiescenza; questo fenomeno è osservato anche in altri tipi di cancro. Pertanto, la comprensione approfondita dei meccanismi molecolari che regolano la dormienza e il risveglio delle cellule tumorali potrebbe aprire nuove e promettenti vie per lo sviluppo di trattamenti innovativi ed efficaci non solo per il cancro al seno, ma potenzialmente anche per un ampio spettro di altre neoplasie maligne.

Lo studio è stato pubblicato su Science Signaling.