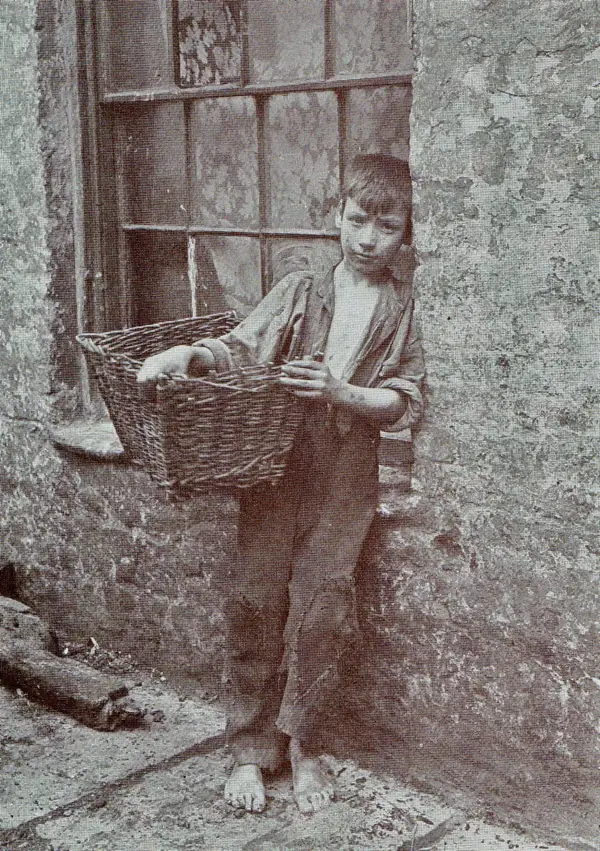

Il mondo dei bambini delle workhouse, reso famoso anche da autori come Charles Dickens in Oliver Twist, era un sistema crudele e disumano. L’idea di fondo era scoraggiare la povertà, rendendo la vita all’interno degli istituti più dura di quella all’esterno.

Il calvario dei bambini nelle workhouse

L’ingresso nelle workhouse segnava per i bambini un’esperienza traumatica sin dal primo momento. Una delle prime e più brutali imposizioni era la separazione familiare. Uomini, donne e bambini venivano alloggiati in sezioni separate, con contatti ridotti al minimo o del tutto inesistenti, spezzando i legami affettivi. La vita all’interno di questi istituti era scandita da una routine militare e da lavori forzati. Ai bambini venivano assegnate mansioni umili e ripetitive come spaccare pietre o sfibrare corde per fare “stoppa”. Lo scopo non era l’utilità, ma la disciplina e la “rieducazione morale”.

I pasti dei bambini erano scarsi e volutamente poco nutrienti, concepiti non per alimentare, ma per mantenere in vita. Consistevano in razioni miserabili di gruel (una zuppa acquosa di avena), pane raffermo e, in rare occasioni, un piccolo pezzo di formaggio o carne. Questa dieta monotona e povera era pensata per essere appena sufficiente a prevenire la fame estrema, ma non abbastanza da fornire l’energia necessaria per i lavori massacranti. I bambini erano quasi sempre affamati, una condizione costante che influiva sulla loro crescita e li rendeva vulnerabili alle malattie.

Le condizioni igieniche erano spesso deplorevoli. I bambini dormivano in letti condivisi, in camerate affollate e male areate. La mancanza di acqua corrente e sapone, unita alla vicinanza forzata, favoriva la rapida diffusione di malattie infettive come il tifo, il colera e la scarlattina. Nonostante le workhouse potessero offrire un’assistenza sanitaria di base, i tassi di mortalità tra i bambini erano spaventosamente alti, a testimonianza di un sistema che, pur offrendo un tetto sopra la testa, non riusciva a proteggere la vita dei suoi ospiti più vulnerabili.

L’educazione dei bambini era un’illusione. Sebbene la legge prevedesse un minimo di istruzione, questa era ridotta all’essenziale. L’obiettivo non era la conoscenza, ma la formazione di futuri lavoratori obbedienti. Venivano insegnate solo le competenze più rudimentali, come leggere e fare di conto, spesso da altri internati analfabeti o da maestri mal preparati. Non c’era spazio per il pensiero critico, l’immaginazione o le aspirazioni. Lo scopo finale era insegnare loro a essere sottomessi e a non aspirare a nulla di più di un lavoro manuale, per evitare che la loro educazione potesse “incoraggiare” le famiglie a entrare nelle workhouse per convenienza.

La vita dei bambini nelle workhouse era dominata da un terrore costante. Le punizioni erano severe e potevano includere la reclusione in celle di isolamento, la riduzione delle già scarse razioni di cibo o le percosse. L’autorità dei guardiani era quasi illimitata, e gli abusi fisici e psicologici erano all’ordine del giorno. I bambini vivevano in un’atmosfera di paura e brutalità, privati di affetto, dignità e della speranza di un futuro diverso. Il loro ingresso in una workhouse segnava l’inizio di una vita di stenti e umiliazioni, un ciclo di povertà e sofferenza dal quale pochi riuscivano a fuggire.

Un’infanzia rubata, una vita di sfruttamento

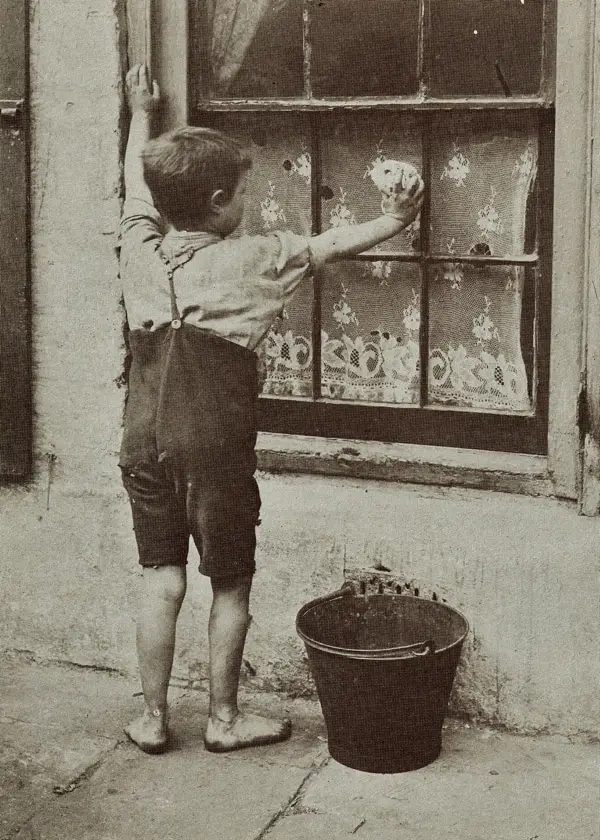

Dopo aver lasciato le workhouse, il destino dei bambini era in gran parte segnato dalla loro classificazione all’interno del sistema e dalla loro capacità di trovare un impiego. Il sistema, in teoria, doveva prepararli per una vita lavorativa onesta e impedirgli di tornare a dipendere dall’assistenza pubblica. Nella pratica, però, le prospettive erano limitate e spesso conducevano a un’altra forma di sfruttamento.

I bambini venivano spesso mandati in apprendistato o in servizio domestico, dove la loro tutela era affidata a funzionari che, con ispezioni superficiali, chiudevano un occhio su abusi e maltrattamenti. Le ragazze diventavano quasi sempre domestiche, mentre i ragazzi finivano in fabbriche o miniere. Per molti, il passaggio dalla workhouse al mondo del lavoro significava semplicemente scambiare una forma di schiavitù con un’altra. In fabbrica, i bambini venivano assunti per lavori pericolosi, come i “salvaspolette” che dovevano infilarsi sotto i macchinari per raccogliere i rocchetti di cotone, o i “caricatori” nelle miniere, che trascinavano carrelli di carbone in cunicoli stretti e bui.

Per i ragazzi, il futuro dopo la workhouse presentava alternative che, pur sembrando vie di fuga, erano spesso trappole celate. L’arruolamento nella Royal Navy o l’invio nelle colonie come il Canada o l’Australia erano presentati come opportunità per una vita migliore, una via d’uscita dalla miseria. Ma dietro la promessa di un futuro radioso si celavano grandi difficoltà, solitudine e una nuova forma di sfruttamento.

L’emigrazione verso le colonie era un’opzione che, nel tardo Ottocento, veniva promossa come un atto di carità. Migliaia di bambini venivano inviati oltremare, con la promessa di una vita migliore. Tuttavia, il viaggio era lungo e spossante. Una volta arrivati a destinazione, venivano spesso affidati a famiglie di agricoltori o allevatori in zone rurali remote, dove erano trattati come manodopera a costo zero, non come figli adottivi. L’isolamento, la solitudine e il duro lavoro nei campi li condannavano a un’esistenza di fatica e abusi, senza la speranza di un ritorno. Per molti, era un modo per liberarsi del problema dei poveri in patria, non per aiutare i bambini.

Anche per quei rari casi in cui una famiglia riusciva a risollevarsi economicamente e a chiedere la restituzione dei figli, il ricongiungimento era una montagna da scalare. Il trauma della lunga separazione e gli abusi subiti nelle workhouse avevano creato ferite profonde che rendevano quasi impossibile la ricostruzione dei legami affettivi.

Spesso i bambini non riconoscevano più i genitori o, viceversa, erano diventati estranei per le loro famiglie. Il sistema, con la sua crudeltà istituzionalizzata, non solo privava i bambini della loro infanzia, ma spezzava in modo irreparabile i legami che avrebbero potuto salvarli. La loro vita dopo la workhouse, lungi dall’essere una garanzia di salvezza, era per molti una continuazione del circolo vizioso di povertà e sfruttamento.

Le voci che hanno denunciato l’orrore

Probabilmente la figura più iconica nella lotta contro le workhouse fu Charles Dickens. Con il suo romanzo Oliver Twist del 1837, rese le atrocità di questi istituti famose in tutto il mondo. Il suo racconto, sebbene fittizio, espose in modo potente le condizioni brutali e il trattamento disumano a cui erano sottoposti i bambini, spingendo la gente a chiedere a gran voce una riforma.

Anche Elizabeth Gaskell, con opere come Mary Barton, denunciò la miseria della classe operaia e la realtà della vita nelle workhouse, contribuendo a mostrare l’inefficacia del sistema. A questi scrittori si unì l’azione di William Booth, fondatore dell’Esercito della Salvezza. Il suo movimento offriva un’alternativa più umana e caritatevole all’assistenza statale, dimostrando che c’erano modi migliori per aiutare i bisognosi.

Oltre alle singole figure che hanno denunciato le atrocità delle workhouse, fu una lunga e tenace battaglia di movimenti sociali a portare il cambiamento. Questi gruppi, formati principalmente da lavoratori, si opposero a un sistema che ritenevano disumano e ingiusto.

Il movimento cartista, pur non essendo nato esclusivamente per la causa delle workhouse, le scelse come simbolo della crudeltà dello Stato verso i poveri. I cartisti si opposero fieramente alla Poor Law Amendment Act del 1834, una legge che forzava i poveri a entrare nelle workhouse per ottenere assistenza, e che i lavoratori chiamavano “La Legge sul Lavoro”, in riferimento a una forma di schiavitù. Questo movimento politico, formato principalmente da lavoratori, lottò per i diritti dei più deboli, organizzando manifestazioni e petizioni per denunciare pubblicamente la crudeltà del sistema e la sua inefficacia nel risolvere il problema della povertà.

Nel corso del tempo, la crescente consapevolezza pubblica, alimentata da report di medici, giornalisti investigativi e filantropi, portò a una graduale riforma del sistema. I racconti orribili di abusi e morti all’interno delle workhouse ebbero l’effetto di una pressione costante sulle autorità. Di fronte all’indignazione generale, le workhouse furono lentamente sostituite da istituti più specializzati, come ospedali per i malati, asili per i senzatetto e orfanotrofi per i bambini, rendendo le leggi sulla povertà più flessibili e mirate. Il declino delle workhouse fu progressivo, ma inesorabile, a testimonianza del fatto che la pressione sociale può portare a un cambiamento duraturo.

La fine ufficiale di questo sistema disumano avvenne solo con la riforma del 1929 nel Regno Unito, un evento che segnò la fine di un’era. Le workhouse furono formalmente abolite e le loro funzioni vennero assorbite dal nascente sistema di assistenza sanitaria nazionale. Questa legge, più che un punto di arrivo, fu il riconoscimento finale che l’abuso istituzionalizzato non aveva più posto in una società che lottava per la giustizia sociale.

Per maggiori informazioni, visita il sito Workhouses.org.