La fisica nucleare compie un altro passo avanti con la scoperta di un isotopo mai visto prima, l’alluminio-20, che si disintegra attraverso un rarissimo processo di emissione di tre protoni.

Nel mondo dell’infinitamente piccolo, i nuclei atomici sono spesso instabili e soggetti a decadimento radioattivo e studiare come avvengono questi decadimenti è fondamentale per capire meglio la struttura stessa della materia.

E proprio in questo campo è arrivata una scoperta sorprendente: un team internazionale di ricercatori, guidato dall’Institute of Modern Physics (IMP) dell’Accademia Cinese delle Scienze, ha osservato per la prima volta l’isotopo alluminio-20, una versione estremamente instabile dell’alluminio che non esiste in natura.

Un isotopo “oltre il limite”

L’alluminio-20 (Al-20) è il più leggero tra gli isotopi dell’alluminio mai scoperti. Ha sette neutroni in meno rispetto all’alluminio stabile (Al-27) e si trova oltre la cosiddetta “linea di gocciolamento dei protoni”, cioè quella soglia oltre la quale i nuclei non riescono più a trattenere i protoni.

“È la prima volta che osserviamo un nucleo che emette un protone, e che poi si trasforma in un altro nucleo che a sua volta emette due protoni simultaneamente”, spiega il professor associato Xiaodong Xu, primo autore dello studio pubblicato su Physical Review Letters il 10 luglio.

Come è stato scoperto l’alluminio-20?

L’esperimento è stato realizzato presso il GSI Helmholtz Centre for Heavy Ion Research in Germania, utilizzando una tecnica avanzata chiamata in-flight decay, che permette di osservare in tempo reale la disintegrazione di nuclei instabili. Analizzando le correlazioni angolari tra i protoni emessi, i ricercatori hanno potuto ricostruire il comportamento del nuovo isotopo.

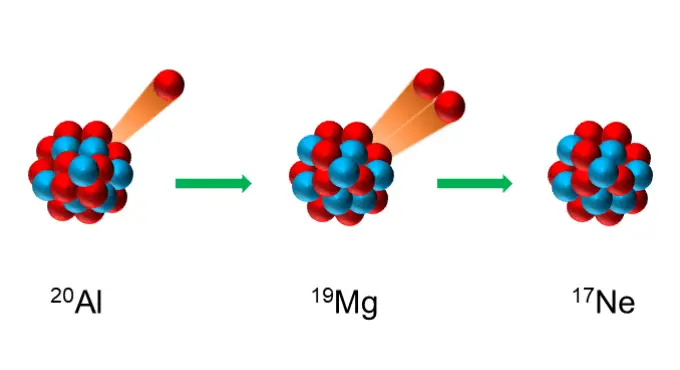

In pratica, l’alluminio-20 si disintegra in tre fasi:

- Emette un protone, trasformandosi in magnesio-19.

- Il magnesio-19, a sua volta instabile, emette simultaneamente due protoni.

- Il risultato finale è un nucleo più leggero e più stabile.

Questa “catena di decadimenti protonici” non era mai stata osservata prima in un singolo isotopo.

Una sfida per la simmetria

I dati raccolti hanno mostrato che l’energia di decadimento dell’alluminio-20 è più bassa del previsto, secondo i modelli teorici basati sulla simmetria di isospin — un principio che dovrebbe rendere “speculari” i comportamenti di nuclei con lo stesso numero totale di protoni e neutroni, ma distribuiti in modo inverso. In questo caso, l’isotopo “specchio” sarebbe il neon-20, ma le differenze osservate suggeriscono che questa simmetria potrebbe rompersi in condizioni estreme, come quelle dell’alluminio-20.

Cosa significa tutto questo?

Oltre al fascino della scoperta in sé, questo risultato apre nuove strade nella fisica dei nuclei instabili, quelli che non troviamo sulla Terra ma che potrebbero esistere per brevi istanti nelle stelle o durante le esplosioni di supernova. La possibilità di studiarli in laboratorio ci permette di affinare i modelli che spiegano la formazione degli elementi nell’universo.

“Questo studio migliora la nostra comprensione dei fenomeni legati all’emissione di protoni e ci aiuta a esplorare i confini della materia nucleare”, ha concluso Xu.

Il contesto: la corsa agli isotopi esotici

Ad oggi sono stati scoperti oltre 3.300 tipi di nuclei (o nuclidi), ma solo circa 300 sono stabili. Tutti gli altri decadono nel tempo, e molti di essi solo in condizioni sperimentali e dopo la scoperta dell’emissione di un protone (anni ’70), e poi di due protoni (anni 2000), negli ultimi anni si stanno osservando decadimenti sempre più rari: tre, quattro, fino a cinque protoni emessi da un solo nucleo.

La scoperta dell’alluminio-20 si inserisce in questa corsa scientifica, resa possibile da strumentazioni di altissima precisione e da collaborazioni internazionali che mettono insieme istituti come IMP, GSI, l’Università Fudan e numerosi altri centri di ricerca.

Lo studio è stato finanziato da diversi enti, tra cui il Programma Nazionale di Ricerca e Sviluppo della Cina, la Presidency Fellowship Initiative della CAS e la Fondazione Nazionale per le Scienze Naturali.